あなたはこどもメディカルラリーというのをご存じですか。元々は大人に対して応急手当、胸部圧迫(心臓マッサージ)、119番通報、AEDの使用方法について学ぼうという目的で作られたそうですが、こどもでもしっかり学べるということで、子ども用に作った企画だそうで、島根県内でも去年から開催されるようになっています。

今回、去る2月8日に島根県職員会館で開催されると言うことで、当研究所の誇る研究員達4名がチャレンジしに行きました。本来は3名一組でチームを組んでシナリオに従った実戦的な演習もあるようなのですが、この日は子どもがなかなか集まらず、基礎的な内容をみっちりと教えていただきました。

まずは「push」と呼ばれる胸部圧迫とAEDの使用法についてDVDを見ながら説明を聞き、実際にやってみました。訓練で使うのは心臓を模したハート型のクッション。うまく圧迫ができるとクッションから音がします。

さすがに小学校低学年では立て続けに音を出すことは難しかったですが、それでもしっかりと胸部圧迫について教わり、次いでAEDの装着について教わっていました。

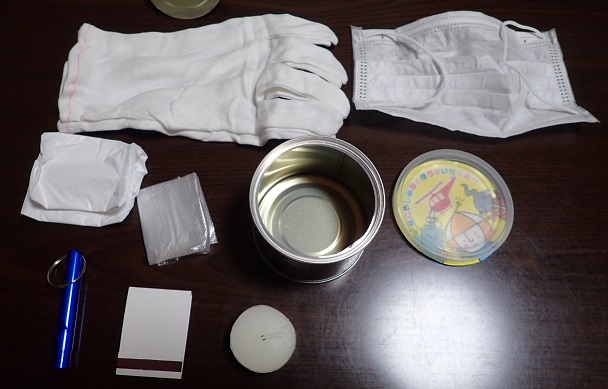

続いて応急手当。鼻血のときの処置、切り傷など出血時の処置、そして骨折時に折れた部分を仮固定する方法などを教えてもらいました。

腕を骨折した場合の仮固定の方法についても教わって、どのようにするのかも理解していました。

最後は倒れている人を発見したという設定で、119番通報とマネキンを使った胸部圧迫、そしてAEDの使用方法を試験器を使って実際にやっていました。

根気と体力が必要

全部で2時間弱という非常に長く、そして暖房なしという寒い環境ではありましたが、研究員達は普段からもっている知識をしっかりとアップデートしていたようです。そのうちに島根県西部地域でもできるといいなと思いながら、今回の参加が終了しました。ちなみに研究員の感想は「119番通報の練習が一番面白かった」「心臓の圧迫を続けるのが難しかった」「身の回りにあるもので応急処置できそう」といった感じで、普段やらない部分をしっかりとマスターしたようでした。

最後に、こどもメディカルラリーでお世話いただきましたスタッフの皆様に、改めてお礼申し上げます。