海外から仕事や旅行で日本に来る方は増えているようです。

ただ、残念ながら日本語がわかる状態で来る人は少ないのが実態で、そういう人たちが被災したときの意思疎通をどのようにすればいいのかという問題があります。命からがら避難所に避難してきたのに、言葉が通じないと避難してきた本人も、受け入れる避難所の人も途方に暮れてしまいます。普段から地域の人たちとあいさつや会話をしている人たちばかりならいいのですが、勤務時間や生活習慣の違いで地域とはほとんど接触のない人もいます。

そういう人たちとのコミュニケーションツールの一つとして、スマートフォンを使った翻訳アプリ「VoiceTra」があります。

情報通信研究機構(NICT)が作成したスマートフォン用のアプリで、Android用、iPhone用のどちらも準備されており、アプリ利用料は無料となっています。通信費はかかりますのでそこは了解しておく必要がありますが、およそ30種類の言語に対応しており音声に変換されるもの、文字に変換されるものがあります。災害時に通信環境が使えないと駄目ですが、通信環境が無事、もしくは復旧すれば強い味方になってくれます。

災害時だけでなく、平常時でもちょっとしたコミュニケーションに使うこともできますので、興味のある人はインストールしてみてもよいかもしれません。なお、ダウンロードやアプリの利用についてはあくまでも自己責任でお願いします。

ちなみに、東京消防庁はこのアプリをベースにした救急用VoiceTraを現在運用をしています。作成は消防庁消防研究センターだそうです。

VoiceTraについてのより詳しいことはリンク先(総務省)(情報通信研究機構)をご覧ください。

カテゴリー: アイテム

不特定のお客さんが出入りする施設の安全対策

不特定多数の人が出入りする施設で、災害発生時、特に地震発生時に出入りする人たちの安全を施設側が確保することは、正直なところ非常に難しいのではないかと思っています。

もちろん安全対策をしなくてはなりませんが、かといって何をすればいいのかというと、防災担当者は途方に暮れてしまうのではないでしょうか。建物の安全対策は当然として、施設内部でもものが倒れたりひっくり返ったりしないように固定しておく必要がありますし、できれば高いところにものを置きたくないでしょう。でも、通常の運営においてできるだけデッドスペースを無くしたいというのもありますので、そのバランスが難しいところです。

それらの安全確保ができたとして、職員さんやお客さんはどうすればいいのか。

職員さん用にヘルメットが準備されていることはよくあるのですが、とある金融機関ではお客さんの待つスペースの後方にヘルメットがデンと置いてありました。

「お客様用危険防止ヘルメット」と書かれた紙もありましたので、必ずしも災害対応用だけのために置いてあるわけでもなさそうですが、目に見える場所に使い方のはっきりしている防具が置かれているのは非常に大事なことなのではないかと思いました。得てしてお客さんが多数出入りする施設は見た目重視でいろいろなものが配置されているのですが、こういった実用重視の考え方は、災害対策としては必要なのではないかなと感じます。

この置き方でいざというときに使えるのかという問題はありますが、それでもお客さんのことを気にしているよというサインにはなるような気がします。最近耳にする「プラスアルファの付加価値」という視点を考えたとき、こういったやりかたもありなのかもなと感じましたので、ご紹介だけさせていただきました。

アルファ米おにぎりを作ってみた

以前に「飲むおにぎり」でちょっとひどい目に遭った記憶があるのですが、それでも災害食というとなんとなくおにぎりが浮かぶ筆者。

なんかないかなと思っていたら、ありました。アルファ米のおにぎり。尾西食品さんの製品です。

見た感じは小さめのアルファ米のパッケージ。これでもかとおにぎりであることを主張しています。

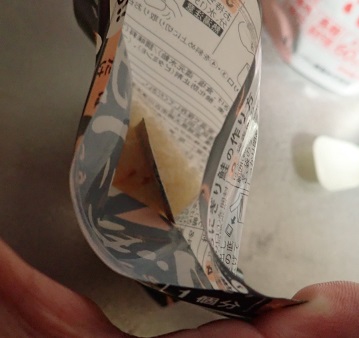

ただ、ちゃんと底がついているので自立しますし、開口部は他のアルファ米と同じくビニール製チャックがついていますが、中の空間は三角形です。

まずは中から脱酸素剤を取り出します。

普通は上から覗いたら注水線を確認できるようになっているのですが、サイドに注水状態を確認する窓がついてます。

お湯を注ぐと、どこまで入っているのかが一目瞭然で非常に助かります。ただ、注水線が太めなので、入れすぎるとうまく固まらないかもしれません。

振り混ぜて待つこと10分。まだお湯があるのがわかります。

指定時間の15分経過。無事に固まっているようです。

指示書に従ってまずはおにぎりの中腹をカッティング。そして底に近い部分から斜めにカッティング。

中からごろんとしたおむすびが出てきました。

上部注ぎ口に近い方はちょっとばらけていますが、自重でしっかりと固まっています。底の部分には、重さで沈んでしまった鮭が固まっており、不思議な光景となっています。

食べてみましたが普通においしいおにぎりでした。このまま食べてもよいのですが、海苔で巻いてやるとさらにおいしくなりそうです。

で、ここまでやってなんですが、普通にアルファ米を戻してビニール袋でおにぎり作る方が安くて簡単だったかもと考えてしまいました。

とはいえ、商品のラインナップはおにぎりそのもの。

通常のアルファ米では量が多い人や、奇をてらった目先の変わったものが好きな方は、一度試してみてもいいと思います。

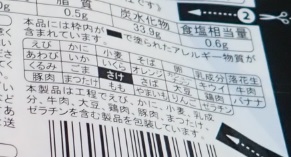

非常食なのでアレルゲン27品目の項目があるのも安心ですね。

興味のある方は是非一度試してみてください。

| 価格:198円 |

医療行為と常備薬

大規模な災害が発生すると水が手に入りにくくなります。

そのため、大量のきれいな水を必要とする医療行為は規模縮小や閉鎖を余儀なくされてしまうことがあり、例えば透析を受けている人などは透析が受けられなくて困ったことになり、命に関わる問題が起きますので、平常時にかかりつけのお医者様と非常時の対応についてきちんと詰めておくことをおすすめします。

また、常備薬の必要な方もいますが、これも災害時にはなかなか手に入らないものになりますので、1週間分くらいは手元に置くことをかかりつけのお医者様に相談されておくといいと思います。災害後の支援物資として送られてくるものの中には薬もあるのですが、基本的には誰でも使えるようなものに限定されますし、特殊な薬や種類が多くなると、手に入らないものも増えてきます。

状況が落ち着いてくると災害派遣医療チームが避難所などに入ってきて簡単な診察などの医療行為をしてくれるわけですが、普段のかかりつけのお医者様ではありませんので、「いつもの薬」といっても全く通じません。薬の名前を覚えているといいのですが、自分の症状は言えても使っている薬の名前までは言えないものです。そこでお薬手帳の登場です。

お薬手帳は飲んでいる薬の種類や分量がわかるように書かれたもので、これがあると災害派遣医療チームのスタッフも対応が早く確実になります。自分の命を守るためにも、お薬手帳またはそのコピーを非常用持ち出し袋や普段の鞄にいれておくことをお勧めします。

余談ですが、お薬手帳は一人一冊です。医療機関ごとや薬局ごとに作るのではありませんのでご注意ください。

あとは、自分の病気にはどのレベルの医療行為が必要なのかをきちんと把握しておくことです。特殊な設備や頻繁に交換の必要なものがある人などは、かかりつけの病院の再開を待っているわけにいきませんので、被害にあっていない場所まで避難して医療行為を継続する必要があるでしょう。

寝たきりや、支援がいる人も、できれば被災地区外まで避難した方が手厚い介護が受けられると思います。

被災した場所には、通常の生活はありません。

支援が必要な方は、支援が受けられる場所まで移動する。それによって自分が生き残る確率も上がりますし、被災地でひどい目にあうこともありません。

何事も起きていないときだからこそ、非常時の段取りについて決めておく必要があるのです。

自分の命は自分で守る

災害対策でもっとも重要なことは、「あなたの命を守るのはあなただ」ということであることをご存じでしょうか。

例えば、いくら行政が災害対策をしても、それはあくまでも面的な整備ですし、整備がされたからといって絶対に安全だと言えないことは、東日本大震災の津波対策が証明しているところです。どんなに立派な堤防を作っても、巨大な防波堤を作っても、軟弱地盤の地盤強化をしたとしても、想定以上の災害が襲ってくればひとたまりもありませんし、想像できる最悪の事態に備えて施設整備を行ったとすれば、その金額と工期はいずれも天文学的な数字になってしまうことでしょう。そして、災害対策で行われる施設整備はあくまでも一つの災害に対してであり、複合的に災害が起きてしまうと、手の打ちようがない事態が起きることも考えられます。

では、なぜ巨額の予算をかけて行政がさまざまな災害対策をしているのかと言えば、少しでも人命や財産が失われる確率を下げること、そして避難するための時間を作り出すためです。

この想定は、住民が安全な場所に避難することが含まれています。つまり、あなたが自分で安全に避難する経路と、身の安全を保証してくれる場所をきちんと決めているということが前提条件になっているということです。

何がどうなったらどこへどんな手段で避難を開始するのかということと、状況が収まり、自分の避難を解除するタイミングもあらかじめ決めておくと、いろいろと悩まなくてもすみます。

あまり意識されていないとは思いますが、自治会や消防団、行政機関があなたの命を守ってくれるのは、災害が収まった後の復旧・復興部分であって、災害時に「逃げろ」と声かけに回ってくれることはあるかもしれませんが、あなたの命を守りきる責任は、当たり前ですが負っていません。

命さえ無事であれば、あとはなんとかなります。まずは安全な場所に逃げて自分の命を守ること。

これだけは忘れないようにしておきたいものです。

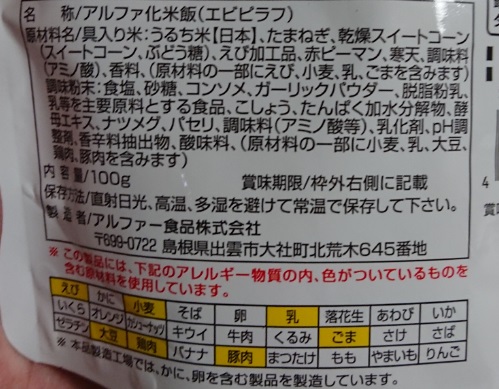

アルファ米のエビピラフを食べてみた

アルファ米にはさまざまな種類が出ていて、一通り食べるだけでも結構な時間が必要だなと考えています。

さて、去る11月2日に江津市で行われた防災セミナーinしまねに参加したのですが、島根県が主催して開催する防災講演会では結構な頻度でアルファ米が配られているような気がします。

今回食べてみようと思ったエビピラフも、実はこの講演会でいただいたもの。

講演会で配られるアルファ米はたいていの場合保存食の入れ替えのために配られるので賞味期限ぎりぎりのものが多いのですが、今回のやつは2021年まで、わりとしっかりと期限がありました。

このエビピラフ、封を切ると中にはいつもの小さなスプーンと脱酸素剤、そして小さな銀の袋が入っていました。

銀の袋はエビピラフの粉末調味料で、お湯を入れる前に袋に入れろと書いてありましたので、まずはこれを加えます。

それから、お湯を注ぎます。内部にある注水線まで、沸騰したお湯を注いでいきます。

それが終わったら、しっかりとまぜまぜ。説明書きにも20回は混ぜろと書かれています。

混ぜ終わったら、封をして待つこと15分。

できあがって封を開いたのですが、鼻が悪いせいか、ピラフのような香りはしていません。

お茶碗に出してみます。具として入っていた乾燥したエビや卵はしっかりと戻っていますが、色は白米とそんなに変わらない気がします。

一口食べてみると、ちゃんとエビピラフです。内容量が270gあったので、お茶碗3杯につけて3人分としていただきました。

さて、この評価ですが、味の濃いものを食べ慣れているのであれば問題なしですが、薄味の好きな方は投入する粉末調味料の量を調整するか、別に作った白米にあわせて混ぜてもおいしく食べられると思います。

内心ではきわものかなと思っていたエビピラフですが、想像に反してとてもおいしかったです。小学生以上の子どもたちには結構受けがいい感じがしました。

スタートアップで調達してみる

防災用品にはさまざまな需要がありますが、その需要というのはなかなか目に見えませんので大手企業が参入しにくいという特徴があります。そのため、最近はさまざまな個人や団体が資金調達用のサイトを活用して資金を集め、ピンポイントで需要に応えるような製品を作り出すことが増えているような気がします。

スタートアップを行うような人は、基本的には「あったらいいな」を形にするために資金調達をお願いしていますから、もしも自分がほしい製品があればそこで資金を出資し、自分が欲しい「あったらいいな」を割安で手に入れることができます。

正直なところ、実際にどのような製品が来るのかはわからないというところはありますが、そこは資金調達サイトに書かれている調達したい理由や目的、製品の説明や熱意などを読み取ることである程度予測するしかないと思います。

見ていると「これは欲しいなぁ」というものから「それ、いるか?」というようなものまでありますが、自分の必要なものを考えたときに、こういったところを使ってみるのも一つの方法だと思います。

最近では資金調達サイトに「防災」のカテゴリーができているところもありますから、そこを見てみることで忘れていたものや見落としていたものを見つけることができるかもしれません。

もしも「こんな機能が欲しいんだけどないなぁ」と思っている人がいたら、一度スタートアップのホームページや資金調達サイトを覗いてみるといいのではないかと思いますよ。

バケツは万能アイテムです

災害後に必要だなと思うことの多いアイテムの中に「バケツ」があります。

水の配給時はもちろん、赤ちゃんの沐浴や洗い物、ゴミ捨て、洗濯など、一つあるのとないのでは大違いなのですが、残念ながら普段の生活ではあまり使うことがないかもしれません。

最近では折りたたみの出るさまざまな種類のバケツが売られるようになり、アウトドア用品や釣り具、そして工具売り場などでさまざまな大きさのものを扱っています。

欲張って大きいのを買っても大は小を兼ねない世界ですので、中身が入っても自分で持ち運びできる程度のものを選ぶとよいと思います。

一つ気をつけるとすれば、中身が入っていなくても自立するタイプのものを選ぶようにしてください。

中にはとてもコンパクトなものもありますから、赤ちゃんがいるおうちでは、そういったものをお出かけセットに一つ加えてもいいかもしれません。

非常用持ち出し袋に折りたたみバケツを一つ。忘れないでくださいね。

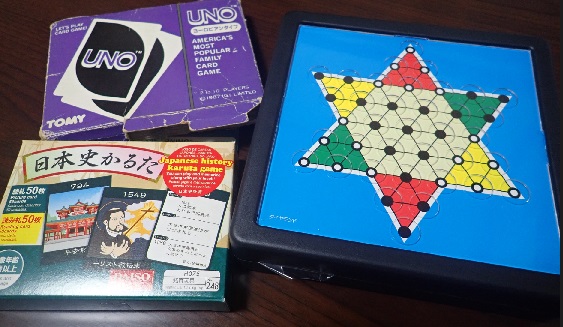

遊び方を身につけておこう

どんな災害であれ、一度被災するとそこからの復旧は長期戦になります。

かつては電気はすぐ復旧すると言われていましたが、ここ最近の災害を見ていると必ずしもそうとは言えない状況になってきています。

大人子ども問わず、電気の必要なスマートフォンやゲーム機で遊ぶのになれていると、災害で電気がない状態は非常に長くそして退屈になってしまいます。

では、停電時に退屈しない・させないためにはどうすればいいでしょうか。

それはカードゲームやボードゲームなど、電気を必要とせず、人が集まっても困らない遊びを用意しておくことです。

ルールがわからないと面白くありませんし、そもそも興味もわかないと思いますから、普段からそういったゲームに親しんでおくことが必要ですが、何か集中できる楽しいことがあると、その間は不安や退屈を忘れることができますから、時間を見つけて、家族や友人たちと遊んでルールを覚えておくようにしましょう。

また、非常用持ち出し袋にもトランプや携帯式ボードゲームなどを入れておくことをおすすめします。

防災グッズを揃える優先順位

立て続く災害のせいか、防災グッズや災害対策の本や特集を見かけることが増えているような気がしますが、これらの記事を見ていくと、さまざまなものが取り上げられていて、全部揃えようなどと思えないような金額に積み上がってしまうこともしばしば。「防災グッズを揃えたいけれど、何から準備したものやら・・・」と途方に暮れてしまうことも起きてしまいます。

当研究所で「防災グッズ、何から準備をすべきか」ということを聞かれたとしたら、まずは「絶対に必要なものの備蓄を増やす」ことから始めてほしいと思います。

例えば、紙おむつや生理用品、常備薬、眼鏡やコンタクトレンズ、アレルギー対応のあれこれなど、各家庭、各個人で絶対に必要なものの種類は変わってきますが「絶対にないと困るもの」はないと困るのですから、ある程度の補給が期待できるまでの物資は備蓄しておく必要があると思うからです。また、自動車の燃料であるガソリンもないと困るものの代表格です。

当研究所の記事もそうなのですが、防災関係の記事では代替手段や代替品の紹介をすることが非常に多いです。

そのため、代替品があればなんとかなると考えてしまいがちなのですが、防災関係の記事の大前提は「絶対に必要なものは前もって準備しておくこと」です。

例えば、おむつでよく紹介されるのはビニール袋とタオルを使った代替品ですが、実際にこれを使うとなると、赤ちゃんのおしりが蒸れてしまったり、交換用のタオルが大量に必要になったりと、紙おむつを準備しておいた方が楽だったというような結果になってしまいます。

また、赤ちゃん用ミルクでは、味によっては赤ちゃんがいやがって飲まないという場合もあるでしょう。ですが、行政が手配して届いた赤ちゃん用ミルクがあなたの赤ちゃんが嫌がっているミルクだとしたら、どうしますか?

無理矢理飲ませようとして赤ちゃんとあなたが疲労困憊するよりも、普段使っているものが準備してあれば、ミルクの問題により発生するあれこれを気にしなくてもすみます。余談ですが、母乳の場合でもショックやストレスで一時的に母乳が出なくなることもありますので、折に触れて赤ちゃんが飲める赤ちゃん用ミルクを見つけて慣らしておいたほうが安心です。

生理用品も全く同じで、災害が起きたことによるショックで生理が始まってしまうこともあるようですから、自分の普段使っている生理用品を1周期分は用意しておくと、これも安心です。

長袖シャツとキッチンペーパーなどで代替品を作るというような記事もあるのですが、普段でさえ、少しデリケートな方は合わない生理用品でかぶれたりすることもあるようですから、いっそう衛生的な環境を意識する必要のある災害時には、提案されている代替品は正直なところ現実的ではないと思います。

今書いてきたような代替品は、別に嫌がらせやネタとして考えられたわけではなく、どちらかというと「どうにもならない状態なのでないよりはまし」という前提で考えられた代替品ですので、それを作ればいいんだから安心とは、絶対に思わないようにしましょう。

また、常備薬として普段から飲んでいる薬がある人は、その薬はなくなると困るはずです。これは他のもので代替が効くものではありませんから、絶対に必要なものの最右翼と言えるでしょう。

日々の生活の中では、他に代替の効かないものや、代替品を作るまたは維持することによって他に発生する数々の問題が生じてしまうものは、できるだけ必要なものそのものを用意しておきます。そのことによって、そうでなくてもさまざまなストレスにさらされてしまう災害後の生活でよけいなストレスをため込まなくてすみます。

さまざまな防災用のあれこれを準備するときには、まず最初に自分の日々の生活の中で使うもののうち、「絶対に必要でないと困るもの」を最優先で多めに備蓄していくと間違いがないと思います。