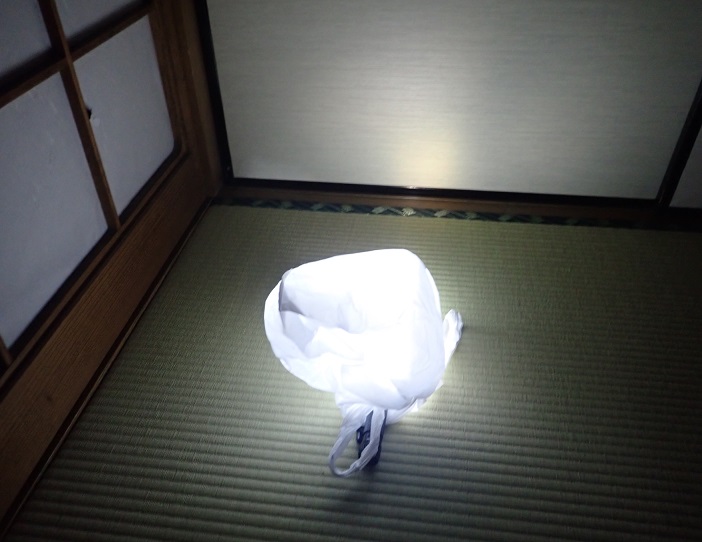

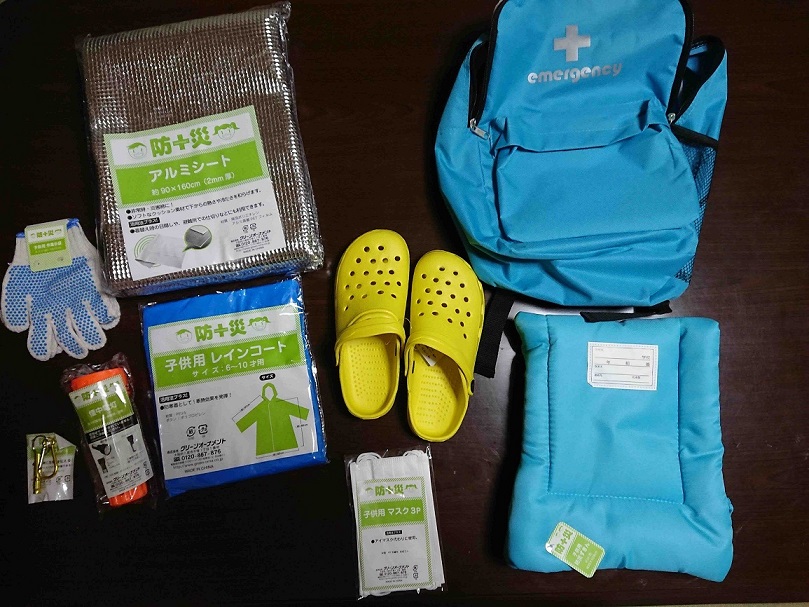

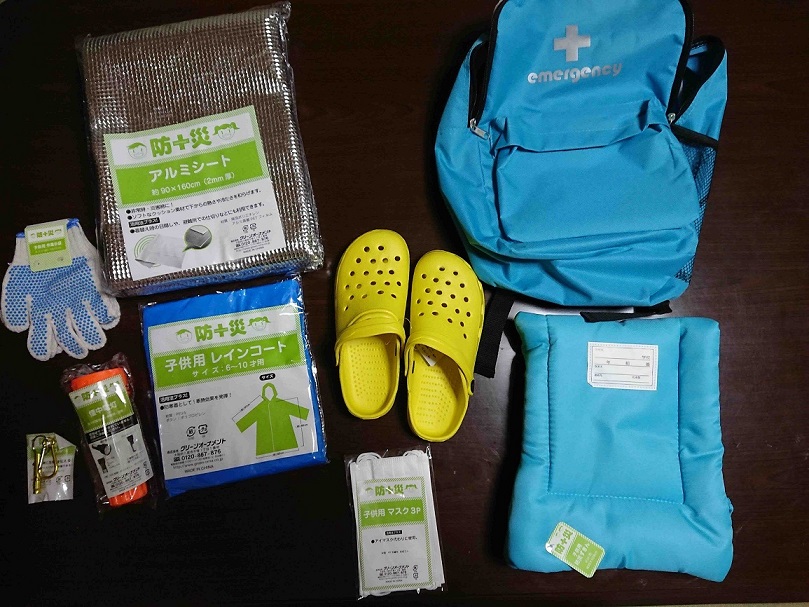

市販品の子供用非常用持ち出し袋。これにいろいろなものを足していくことになる。

市販品の子供用非常用持ち出し袋。これにいろいろなものを足していくことになる。

非常用持ち出し袋を作るのに、以前まずは自分に何が必要なのかを洗い出してみるという作業をしていただきました。

ずいぶんと間が開いてしまいましたが、今回は全ての人に必要ではないだろうかと考えられるアイテムについて考えてみたいと思いますが、ここで書き出したアイテムを見られて無条件にそろえるのではなく、自分の生活と比較して、それが必要かどうかについて判断していただきたいなと思います。

1.飲料水500ml×2

まずは飲み水です。洗ったり調理に使ったりもできることから、ここでは普通の水を用意することをお勧めします。1リットル1本でもいいのではと思われるかもしれませんが、あえて500ml二本にすることで、袋に入れやすくし、重さを感じにくくすることを考えています。

2.食料(そのまま食べられるもの)

食料品はそのまま食べられるものを用意します。ピーナッツ等の豆類やようかん、チョコレートやあめ玉など、水気がなくてもとりあえず食べられるものがよいでしょう。

3.歯磨きセット

歯の衛生を保つことで、健康を維持することができます。歯ブラシが無理なら洗口剤や歯磨きシート、歯磨きガムなどを使ってもいいです。

何もないようなら、ティッシュペーパーやタオルでもいいですので、歯を衛生的に保つように意識します。

また、口の中をさっぱりさせられると精神的にも安心するものです。

4.着替え・下着類

濡れたり汗をかいたり、逆に冷えたりすることへの対策として、着替えを1セット準備しておきます。肌着があると、長期の避難でも体を衛生的に保つことが可能になります。

また、臭いが気になる場合に着替えることで精神的に安心できます。

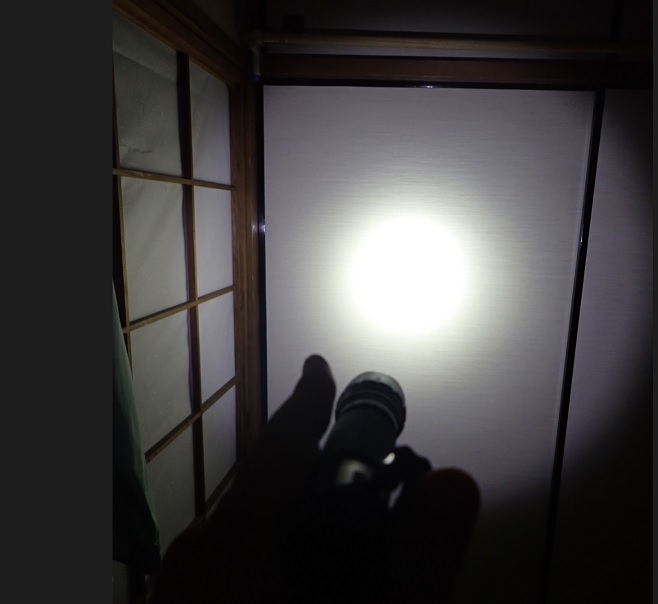

5.懐中電灯・ヘッドライト

移動するときに使うための懐中電灯です。夜道を移動するときや停電時には大活躍します。

6.ランタン

避難先で明かりがないときに使います。真っ暗な中に明かりが一つあるだけで、精神的に落ち着くのが不思議なところです。

7.ポケットティッシュ

トイレの時だけでなく、さまざまな場面で活躍してくれるアイテムです。芯を抜いたトイレットペーパーがあると汎用性が広がります。

8.ウェットティッシュ

水がないときに手や道具類を衛生的に保つのに必要です。除菌仕様のアルコールと純水仕様のものがあります。体などを拭くことを考えるとアルコールでないもののほうが汎用性は高いですが、アルコールの方が衛生的ではあります。

9.非常用トイレ数個

トイレが使えないときに備えて、携帯トイレを自分が一日にトイレに行く回数分用意しておきます。

10.マスク

ほこりやチリなどで気管支を痛めないため、また、避難先で感染症を防ぐために必要です。小分けタイプのものが便利です。

11.タオル

手や体、さまざまな道具を拭いたりするのに必要です。できれば数枚あると便利です。手ぬぐいでも大丈夫です。

12.ラップ

傷の手当てや体温保持、食器の汚れ防止など、さまざまなことに使えます。

13.救急セット

基本は外傷用と考えて、絆創膏やガーゼ、包帯、テーピングテープ、それにとげ抜きやはさみ、綿棒といったアイテムを入れておきます。

14.ラジオ、イヤホン

被災地周辺の情報を集めるのに必要です。AMが受信できるものがあれば、被災地以外からの情報を得ることもできます。また、イヤホンがあれば周囲の静寂を守りながら情報収集が可能です。

15.ビニール袋

いろんなことに使えます。大きいものから小さいものまで、数種類準備しておきます。

16.乾電池

懐中電灯やランタン、ラジオなどを動かすのに必要です。電気機器の電池の規格を揃えておくことで、複数の電池を持って歩かなくて済みますので楽です。

17.雨合羽

雨天時の移動に使えるほか、防寒着としても使うことができます。大きめのポンチョタイプであれば、簡易テントやトイレの時の目隠しにも使えます。

18.スリッパ

避難所での人の生活空間は土足禁止にすることが必要です。そのため、スリッパは必要です。

19.使い捨てカイロ

夏場でも冷えることは多いですのであると便利です。また、時間をかければ人肌以上の飲み物を作ることができます。

20.筆記具

マジックや鉛筆、消しゴムといった筆記具とメモ帳は避難所での生活では必須アイテムです。

21.小銭

慌てていると現金を忘れて避難することもあります。また、公衆電話を使うときにも小銭は必要となります。100円と10円を取り混ぜて準備しておきましょう。

22.連絡先リスト

生存連絡や何かの連絡をするときに備えて連絡先の一覧を書き出しておきます。小銭と一緒にチェック付きビニール袋に入れておくと安心です。

23.モバイルバッテリー

携帯電話を使う人はこれが絶対に必要です。

24.新聞紙

防寒着やたき火の焚き付け、折り紙して皿にする、敷物など、一日分あると重宝します。

25.ナイフ・はさみ

いろいろなものを切り分けるのにあると便利です。

26.ひも

洗濯物を干したり、簡易テントを作ったり、避難所での仕切りやのれんなどを作るときにも使えます。

27.ガムテープ

ものを貼り付けたり修繕したり作ったりするときに、あるととても便利です。切るのに道具が入らないため、使いやすいです。

いろいろと書いてきましたが、これらのものと自分が必要な道具を合わせてみると、案外と量があるなと思われると思います。

書いてあるものには他に使えそうな代用品があるかもしれません。また、自分には必要ないものがあるかもしれません。

それらを上手に組み合わせて、いざというときに持って逃げられる「非常用持ち出し袋」を個人ごとに組み立てておくといいですね。