緊急事態宣言が出されて外出自粛になっています。

この際ですから、普段できないけれどやっておいた方がいいおうちのことをやってみてみようと思い立ち、家の天井照明の一つを交換してみることにしました。

我が家の天井の照明です。和風ペンダントで吊り下げ式です。傘が固定できないのと、それなりの重さのある蛍光灯仕様なので、地震で激しく揺れると割れたり落ちたりしそうです。

そこで、今回は天井に直付けできるタイプの照明をつけてみることにしました。

その前に、絶対にしておかないといけないことが一つ。必ず交換する部屋の電源とブレーカーを落としておきましょう。これをしないと、交換中に感電したりショートしたりする可能性があります。

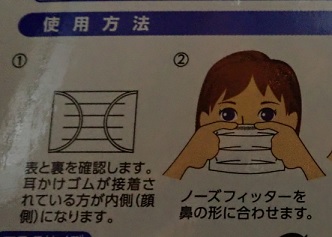

和風ペンダントは電源コードで支えられているので、取り外したら照明用コンセントがむき出しになります。このコンセントの形状にはいくつかの種類がありますので、取り替えたいと思う照明器具のコンセントと一致しない場合には、建物側のコンセントを交換する必要があります。その作業は電気工事士の資格を持った方が必要だったと思いますので、それを交換する場合には電気屋さんに相談してみてください。

形状が一緒なら、外したコンセントに新しい照明器具のコンセントを差し込んでひねって固定すれば交換完了です。

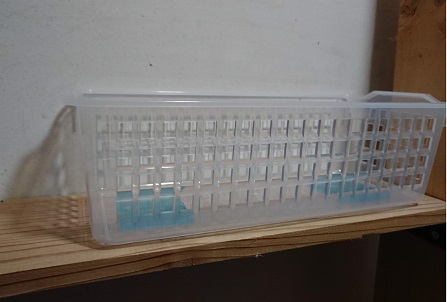

天井直付けのLED照明に交換が完了しました。以前の和風ペンダントに比べて風情はありませんが、軽量で明るく、光の調整もしやすくなりました。リモコン式なので、寝る前に布団から出て照明を消す手間もなくなり、ちょっとだけ便利です。

電源やコンセントを直接いじるのであればかなり難易度の高い交換作業ですが、照明機器の入れ替えだけならそんなに難しい作業ではありません。

和風ペンダントの固定が難しいような場所や照明器具が古くなっている場合などには、新しいのと買ってきて入れ替えてみるのも気分が変わっていいものです。

落下を防止する安全対策もできますので、該当する照明器具をお持ちの方は一度試してみてはいかがでしょうか。