先日ラジオでやっていたそうですが、東日本大震災の後、カセットガスを備蓄品として準備したお宅が多いそうです。

その後備蓄品を使いながら補充する、いわゆる「ローリングストック」をしていれば問題なのですが、大量に買ったカセットボンベを備蓄品としてそのまま保管していた場合、ボンベの中で使われているゴムパッキンが劣化してしまってガス漏れが起きたり、カセットコンロにセットして使おうとしたときに爆発してしまうような事態が発生するそうです。

劣化したというチェックポイントとしては、「外見にさびが浮いていない」「容器が変形していない」「缶を振ったときにジャプジャプといった感じの液の音がする」などの確認はしておく必要があります。カセットボンベは鉄製で防錆処理はされていませんので、経年劣化によりさびが浮いてくることがよくあります。使う前には必ずチェックしてください。

詳しくは「IWATANI・カセットボンベ:よくある質問」をご覧ください。

せっかく常備しているのにいざというときに使えなかったというのでは悲しいですし、また、ボンベの劣化によって火災や爆発が起きても困りますので、もしも備蓄品で長期間未使用のカセットボンベがあるようでしたら、必ず点検をしておいてください。

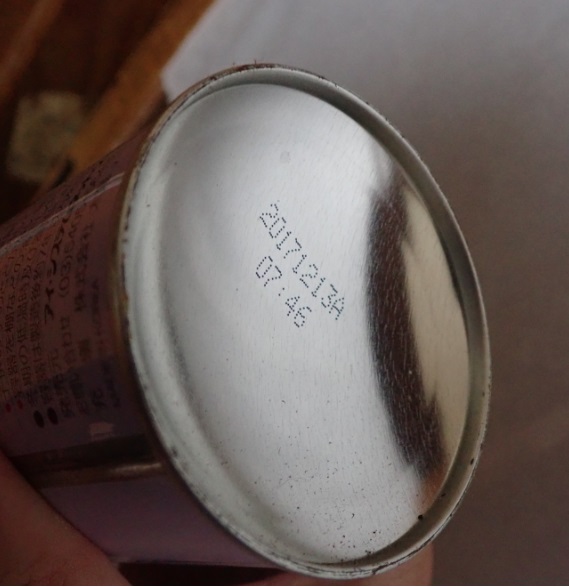

保存期間は7年が目安だそうです。なお、製造年月日は缶の下部に記載されています。少し見にくいのですが上の写真を一例としてあげておきます。前述のIWATANIのリンク先の記事の中にカセットボンベの裏面に記載された数字の見方も出ていますので、併せてご確認ください。

ちなみに、以前ご紹介しましたが、カセットコンロにも寿命があります。こちらはガスとの接続口に使われているOパッキンが劣化してそこからガスが漏れてしまうそうで、使用頻度にかかわらず10年で買い換えるように勧めてられています。

詳しくは「株式会社ニチネン:よくあるご質問」をご覧ください。

備蓄品は永年保存できるものではありません。どんなものでも経年劣化により使えなくなっていきます。いざというときに備えて準備したのに本番では使えないと言うことがないように、充分気をつけてくださいね。