非常用持ち出し袋や備蓄品は、基本的には家に置いてあることが多いと思います。でも、災害発生時にいつも家にいるとは限りません。お出かけ先に非常用持ち出し袋を常に持っていくというのはあまり現実的ではありませんし、何も持っていない状態で被災することもありえます。

ちまたで流行っている新聞紙やゴミ袋を使った手作り簡易防災グッズあれこれは、そういった事態を想定して知っておいた方がいいことをお伝えしているのだと思っています。

手作り簡易防災グッズはそこらへんに転がっているもので生き抜くためのさまざまなアイテムを作り出すわけですが、性能的にはその目的で作られているアイテムにはかないませんから、あくまでも代替品として考えてください。

さて、手作り簡易防災グッズは、そのとき置かれている状況、または置かれるであろう状況を予測して、それに対して望ましい状況を作り出すために作り出すわけですが、いまいちな状況を作り出さないために、作成するときの基本を知っておいてください。

それは「必要とされる機能を考えること」です。

例えば「身体を温める」という行為をしようとします。「身体を温める」にはどうすればいいかというと、体内から暖める、体外から暖める、そして体温を逃がさないという機能があればいいわけです。

体内から暖めるのであれば、暖かいものを口にできるようにすればいいですし、体外から暖めるのであれば、焚き火や使い捨てカイロを考えればいいわけです。そして体温を逃がさないのであれば、大きなビニール袋に穴を開けて着込めば風を防ぎ、体温の低下をある程度防ぐことができます。

望ましい状況を作り出す方法は一つではありません。いろいろな方法を考えてその中でその時点で一番実効性の高いものを選択すれば、さほど問題なく命を繋ぐことができます。

手作り簡易防災グッズの作り方を知るとその方法しかないように思われてしまうことも多いのですが、現在の状況と望ましい状況との差を埋める方法を考えれば、さまざまな方法を考えつくことができると思います。

カテゴリー: アイテム

準備する水のペットボトルのサイズを考える

災害時に使う非常用持ち出し袋や被災後に使うことになる備蓄品では、それぞれ準備しておくものが異なります。

ただ、共通するものもあって、例えば飲料水などは衛生的な水が確保できないという前提で考えると絶対に必要なアイテムの一つとなります。

では、どのように準備したらいいのでしょうか。

結論から言うと「備蓄品は保管しやすい最大量」で、非常用持ち出し袋は「持ち歩きがしやすくそのままで飲みやすい大きさ」ということになります。

備蓄品は家屋倒壊が起きない限りはそんなに長距離を抱えて移動することは考えにくいですから、別に量が多くても困ることはありません。

保存が利くのであれば、2リットルのペットボトルやウォーターサーバーなどでも問題ないと思います。ただ、水の容器からそのまま注ぐということを考えると、容易に持ち上げることのできる2リットルがお勧めになるでしょうか。

非常用持ち出し袋では持ち歩くという前提がありますから、大きなボトルだと重さが分散できないので持ちにくいという問題があります。隙間に詰めたり重心を簡単に調製することを考えると、大きくても500mlまでのものになると思います。

防災ポーチなど普段持ち歩く前提のものであればもっと小さな200mlやそれ以下のものでも構わないと思いますが、そのあたりはご自身の体力と非常用持ち出し袋の重量とを考えながら用意してください。

中間どころの1リットルというものも存在します。これは備蓄品にも非常用持ち出し袋にも入れることが可能ですが、ちょっと中途半端な感じがします。ただ、家族で小さい子どもや高齢者がいる前提なら、その人達の水の確保と重量バランスの点から、1リットルも検討に上がってくると思います。

ご自身の非常用持ち出し袋や備蓄品収納の大きさやバランスを考えながら、いろいろと試してあなたがしっくりとくる編成を考えてみてください。

ちなみに、ここで準備するペットボトルは必ずお水にしてください。水であれば飲料以外にも傷の洗浄やうがいなどいろいろなことに使えます。

災害時にはなるべく少ない数のアイテムで多くのことに使えることが求められます。災害対策用には「水」。

もし嗜好品を準備される場合でも、その水分は水としてカウントせず、水は水として準備してくださいね。

レトルト食品で気をつけておきたいこと

レトルト食品というと長期保存ができて味もよく災害時に限らず普段の生活の中でも重宝するアイテムです。

ただ、一つ気をつけておきたいのが、レトルト食品にも常温保存可のものとそうでないものがあるということです。

スーパーの食品売り場などを見ていると気づくと思うのですが、レトルト食品なのに冷蔵棚の中に並んでいる商品があり、よく見ると「要冷蔵」と書かれていると思います。

これらのレトルト食品は減菌・滅菌処理がされていないために常温保存ができず、賞味期限も短くなっていますので、災害用食料として準備する際には十分に気をつけてください。

災害用に備蓄するときには、保存方法の記載を賞味期限と併せてきちんと確認し、保存に向いたものを準備するようにしてくださいね。

牛乳パックで灯りを作る

牛乳パックというのは、牛乳を飲み終わった後もいろいろと使える便利な道具です。例えば、洗ってから開くとまな板として使えます。その後、切り刻めば着火剤として使えますし、長く切ると簡易的なロウソクの代わりにもなります。中に食材を入れてから牛乳パックに火をつけて燃やせば簡易オーブンになりますから、灰になるまで使える優秀な道具だと思います。

で、今日は火がないときに作ってみる前提で、牛乳パックを使った簡易ロウソクを作成してみることにします。

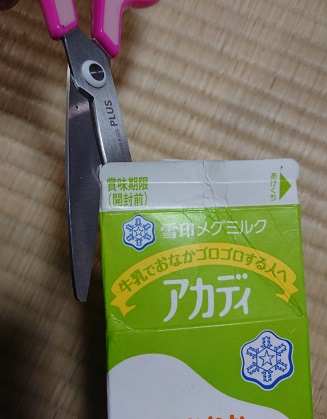

牛乳パックは、内側にアルミの貼り付けていないものでないとうまくいきませんので、中がアルミでないことを確認してください。

端っこからくるくると切っていきます。長く切るのがポイントです。

切り終わったら、燃えない針金などを使って牛乳パックを宙に浮かせます。引火しないように、火の落下点には水を満たした皿やバケツを置いておきます。

ライターやマッチで火をつけます。うまく引火すると、非常によく燃えて明るいです。ただ、燃える速度はかなり速いので、目を離せないのが難点です。牛乳パック一つで、切り方によりますが15分から45分くらいは燃やせると思います。

牛乳パックを使った簡易ロウソクは非常に火がつきやすく明るいのが利点ですが、燃える速度が速く燃え尽きるのが早いことが難点です。できれば屋内ではやらないほうがいいと思います。

ちょっとした暇つぶしや実験の一つとして、ご家族でキャンプなどをされるときに一度作って燃やしてみても面白いと思います。

ただ、繰り返しになりますが引火しないように注意が必要です。実際にやってみられる場合には、自己責任でお願いします。

非常用持ち出し袋は家族一人に一つずつ準備する

非常用持ち出し袋を作るというお話をすると、なぜか一家族で一つ準備すればいいと思う方が多いようです。

実際のところ、一家族に一つだと、いざというときにはどうにもならないことが殆どです。少々大きなリュックサックを準備しても、家族全部の生活を養うものを持つことは非常に難しいと思います。例えば、家族4人の生活に必要とされる水は、一人一日3リットルとして全部で一日12リットル。もし3日分持って避難となると、これが36リットル、つまり36キログラムの重量を一人が背負うことになります。これは極端にしても、非常事態の対応としても、自分の命を守るためのものが特定に人に集中している事態は避けるべきだと思います。

非常用持ち出し袋は、家族一人に一つ必要です。リュックサックを背負うことが難しい人は仕方がありませんが、リュックサックを背負える人であるなら、子どもでも年寄りでも関係ありません。自分が持てる範囲の自分の荷物をきちんと持ってもらうことが必要です。

例えば、3歳のこどもに一日分の水や食料、生活用品まで入ったリュックサックを背負えといわれても難しいでしょうが、例えば300mlのペットボトルのお水1本と簡単な非常用食料、着替えくらいであればきちんと背負えるのではないでしょうか。自分で背負える範囲の生活物資を持つことで、万が一はぐれたとしても背負っている物資で命を繋ぐことはできます。また、少しの荷物でもわけることができれば、その分他の荷物を持つことができるので、生活環境の低下を少しでも防ぐことができます。

家族みんなで自分が避難所で生活するとしたらどんなものがいるのかを話しながら用意していけば、きっと満足のいく非常用持ち出し袋をそれぞれが作ることができると思います。

非常時には、自分のことは自分ですることが基本中の基本です。小さい子でも責任を持たせて準備させ、いざというときに持ち出すように話をしておくことで、仮に大人がいないときでも自分のものを持って避難することができれば、命が助かる確率はかなり高くなると思います。

3月末、生活環境が変わるついでに、それぞれが非常用持ち出し袋を準備する機会にもしていけるといいですね。

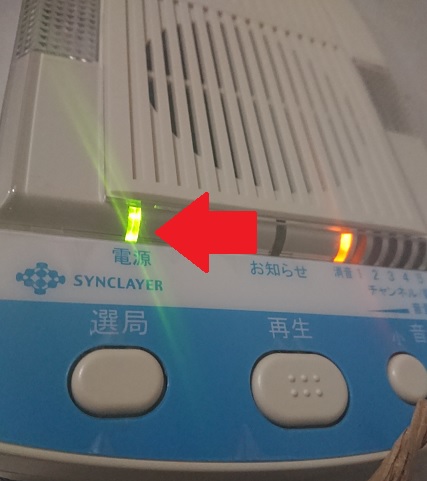

緊急防災放送装置を点検しておこう

津和野町と吉賀町で各家庭に配布されている緊急防災放送装置にはないのかもしれませんが、益田市の緊急防災放送装置は定期的に電池を交換する必要があります。個人的にはなぜ充電池式ではないんだろうかと思いますが、ともかく電池を交換していないと停電時に防災無線を受信することができず、「肝心な時に役に立たない」ということになりますので、きちんと交換をしておくことをお勧めします。

確認するポイントは緑のランプです。このランプが点滅していたり消えている場合には電池を速やかに交換しておきましょう。

詳しい電池交換のタイミングや方法については、益田市役所のウェブサイトをご確認ください。

寿命は概ね一年だそうですから、非常用持ち出し袋や備蓄品の点検をするついでに電池交換してしまうようにするといいかもしれませんね。

口の中を清潔に保つ

口の中がきれいでないと、さまざまな雑菌が繁殖します。その雑菌によるいろいろな病気にかかってしまう可能性が高くなるので、口の中をきれいに保つことは普段の生活でもとても重要なことです。

通常は歯磨きやうがい、ゆすぐなどをして口の中に繁殖している雑菌を追い出しているのですが、災害時にはそれができなくなることがあります。特に発災から数日間は口の中がなんとなく気持ち悪くても、言い出せずに我慢してしまい、いつの間にかその気持ち悪い状態が当たり前になってしまうことが起きます。

特に高齢者では口の中で雑菌が繁殖した結果誤嚥性肺炎を起こしてしまうことが多々あります。高齢者以外の方も免疫力が落ちていれば同じような症状になることはあり得ます。他にも虫歯やその他の疾患にもいろいろと口内環境が影響を与えているという話はありますので、気をつけるべき重要項目といっても過言ではないでしょう。

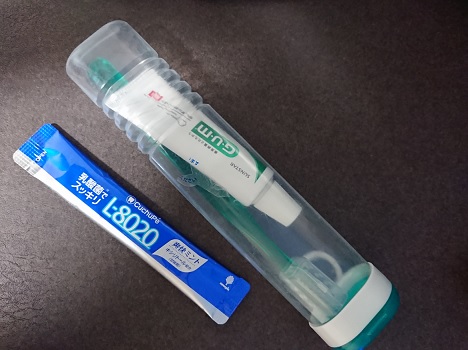

口の中をきれいに保つために一番簡単な方法は、非常用持ち出し袋に歯磨きセットを入れておくことです。洗口液を一緒に準備しておけば水がなくても歯磨きから口をゆすぐところまで可能ですし、洗口液なら罪悪感もありません。

歯磨きセットがない場合には、清潔なティッシュ類や布をお茶や水に浸して絞り、歯を磨いてから少しの水でゆすぐようにすればとりあえずの口の中の衛生環境は守ることができると思います。

また、定期的に歯磨きの時間を生活の中に組み込んでおくことで、被災後の生活にもメリハリができて病気になりにくくなると思います。

口の中は菌が繁殖しやすい環境が整っていますから、生活環境以上に衛生的であることに気を遣わなければいけません。

あなたの非常用持ち出し袋にも、歯磨きセットは必ず入れておいてくださいね。

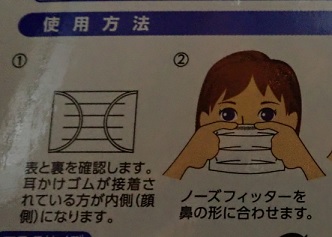

マスクの表と裏

マスクが市中になくなっていて、普段買っているなじみのものが手に入らなくなっています。花粉症にはつらい状態ですが、そこはお互い様。マスクが手に入った人が周りにおすそわけしてくれたりすることがあります。

今回マスクを一つわけてもらったところで、マスクの付け方が私とくれた人で異なっていることに気づいてしまいました。

どうやらメーカーによって違うらしく、普段私が使っているものは、耳紐とマスクの接着面が内側になるようにつけるという説明書きがあり、何も気にせずにそんなもんだと思っていたのですが、今回もらったメディコムジャパンさんのマスクは、耳紐とマスクの接着面が外側になるように作られているそうです。

教えてもらったので事なきを得ましたが、使い捨てマスクは表裏を間違えると殆ど意味がなくなってしまうので、メーカーさんによって違いがあると言うことを今回知って、正直びっくりしました。最近の使い捨てマスクの多くは鼻の部分を押さえるための針金のようなものが入っていることが多いので、上下を間違えることは少なくなったのですが、つけるときには気をつけないといけないようです。

気になったので他のマスクも調べてみたのですが、一つ共通点があったのはマスクのプリーツの向きはひだひだが下に向かって伸びるように取り付けること。でもこれもひだひだが中心から上下に伸びるようになっているものもあったりしてやっぱり悩むことになります。

こんなご時世なので、どんなマスクが手に入るのかがわかりません。マスクの表裏については、外装の表示にあるマスクの取り付け方を確認するか、表示がない場合にはメーカーさんのウェブサイトで付け方を確認した方がよさそうです。

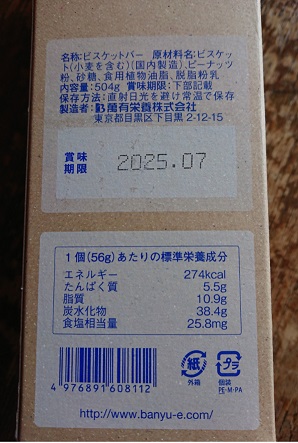

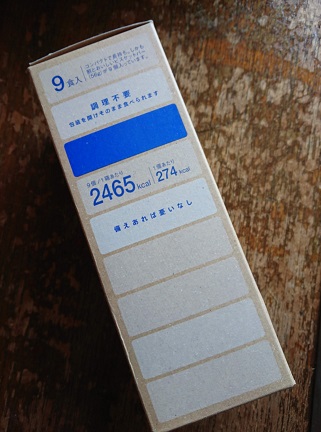

「THE救難食料 ER」を食べてみた

非常用持ち出し袋はなるべく軽くした方が動きやすくて避難も早いです。ただ、非常用持ち出し袋の中の重量の大半を食料品と飲料水が占めていることは確かで、ここをどれくらい軽くすることができるかというのが腕の見せ所という部分はあります。もっとも、飲料水を削るわけにはいきませんので、いかに食料品を軽くするかということになってきます。

非常食にはいろいろとあるのですが、今回はその中でも割と有名どころの商品である「THE救難食料 ER」を試してみることにしました。

当然地元では売っていませんので、インターネットでのお取り寄せとなります。ゼリーのついたものもあるのですが、今回はビスケットだけ購入しました。

期限は2025年となっていますので、5年間保存です。重さは一箱500gちょっと。これ一箱で一日に必要なカロリーを摂取することができます。

箱の中にはキューブ状の真空パックが9つ入っています。このキューブが非常食になります。

空けてみると、キューブ状ですが手触りはざらざら。ビスケットのように焼き固められた感じではありません。粉末状のものを圧縮して固めたような感じです。

指で簡単にほぐれます。割るのもたやすいです。

口に入れると、塊はあっさりとほぐれて口の中に広がりますが、割と水気を持っていかれます。口の中の水気を吸うと、ねっとりとしたペースト状になったように感じます。

味は、私自身はきなこのように感じたのですが、一緒に食べた人達は「クッキー!」「ビスケット?」「カロリーメイトの粉っぽいの」とさまざま。

日常生活の延長線上として使うにはちょっと微妙な気もしますが、そんなに味は悪くありませんし、結構腹持ちもいいように感じます。

避難所での食事にこだわらない人であれば、持ち歩くのには便利ですから一度試してみてもいいと思います。

|

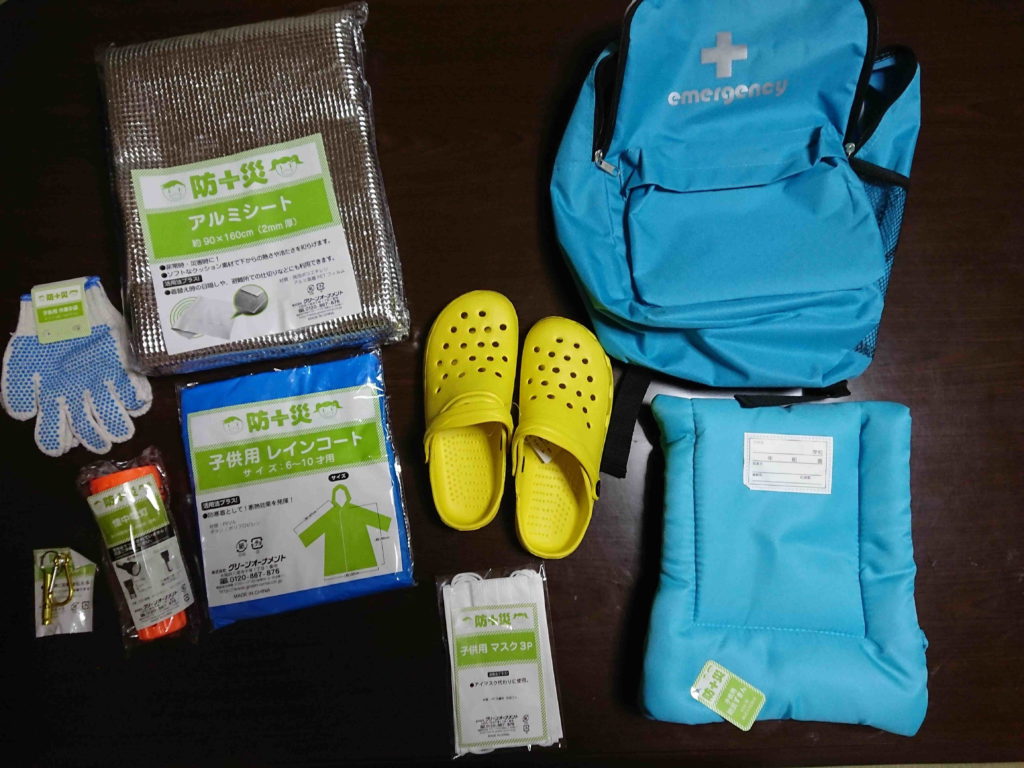

非常用持ち出し袋をどう作るか

研修会や勉強会などで「非常用持ち出し袋には何をいれたらいいのか?」とか「○○を入れろとあったが、何に使うのか?」というご質問をいただくことがあります。

答えを先に言ってしまうと「生活に最低限必要だと思うものを入れてください」です。非常用持ち出し袋は何のためにあるのかというと、あなたが家から避難した後、避難先であなたの生活を維持するのに必要なものを入れておくためです。そのため、内閣府防災や消防庁などで推奨されている非常用持ち出し品が揃っていれば大丈夫と言うことではありません。あなたが使わないものや使えないものが入っていても仕方ありませんし、あなたが必要なものが入っていないようでも困ります。

最近はネット通販などで「防災士が考えた非常用持ち出し袋」や「被災地の経験から作られた非常用持ち出し袋」などというタイトルで売られているものもあるのですが、それらを買ってもあなたに必要なものが全て過不足無くはいっているわけではないのです。あなたが使い方がわかっていて、そして避難先で必要なものを揃えていくのが非常用持ち出し袋を作る基本ですし、実はその方が値段も安かったりします。

では、あなたの生活に最低限必要なものはなんでしょうか。「衣・食・住」で考えれば、着替えが一セット、食事が1日分、寝るための毛布や寝袋といったところでしょうか。これに懐中電灯や雨合羽、救急箱、新聞紙、充電器、ラジオ、ゴミ袋などを組み合わせて自分の非常用持ち出し袋を作っていくのです。

避難所では時間がたくさんありますから、文庫本や携帯できるボードゲームやカードゲーム、塗り絵、折り紙などが入っていてもいいと思います。スマートフォンが生活に欠かせない人であれば大容量の充電池も必要でしょう。テレビが趣味なら、携帯テレビが必要かもしれません。要は普段のあなたの生活が守れる最低限度のものがあればいいのです。

人間、環境が極端に変化すると心身とも一気に弱っていきます。非常時だからこそ、いかに普段の生活の質を落とさずに凌げるかが鍵になります。

非常用持ち出し袋や備蓄品はそのために準備しておくものなのです。

政府は3日~1週間分の食料や水の備蓄を推奨しています。でも、これを全部非常用持ち出し袋に詰め込むと、とてもではありませんが動けません。持てないものは家に備蓄すると割り切って、非常用持ち出し袋は自分が背負える重さにしてください。

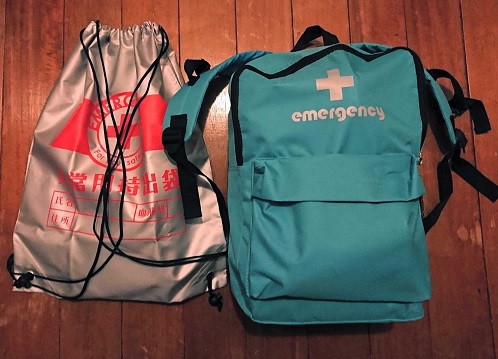

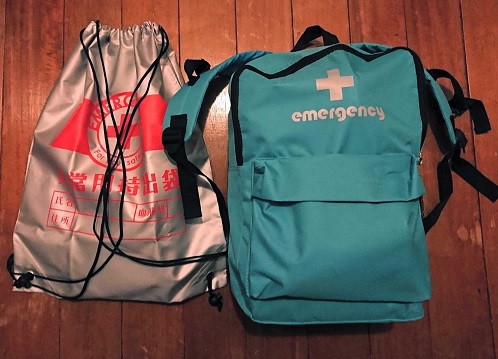

最後に、非常用持ち出し袋となる袋は登山用等のしっかりとしたリュックサックをお勧めします。よく非常用持ち出し袋として昔のナップサックのようなものが売られていますが、あれに詰めると、紐が肩に食い込んで背負えません。

最近は右側のように普通のリュックサックになっているものが多い。

せっかく準備するのですから、しっかりとしたリュックサックを選んで、いざというときにしっかりと背負えるようにしておいてくださいね。