電気のない生活というのは、今の日本で生きていく上では非常に困ることが多くあります。そのため、災害対策を考えるときには自分がどうしても必要な電化製品とそれに必要な電源の確保というのが結構重要な問題になります。

例えばスマートフォンがどうしても必要だと考えるなら、スマートフォンが充電できるモバイルバッテリーや充電器、蓄電池を用意しておく必要がありますし、パソコンのような精密機械が必要な人は、充電池でも正弦波のものを選んでおかなければいざというときに使えないということになってしまいます。

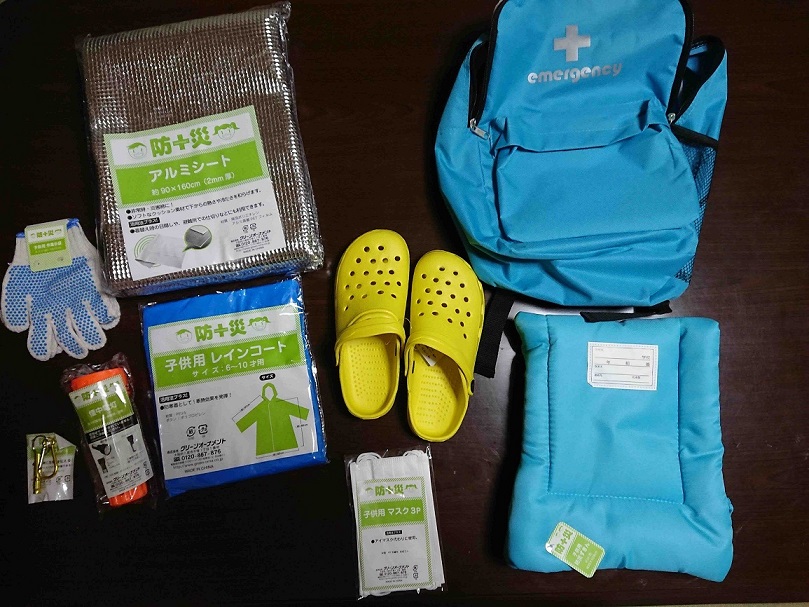

食料品などの備蓄は3日から1週間必要とされていますが、最近のライフラインの復旧状況を考えると食料品と同じく3日から1週間程度は電源についても確保しおいた方がよさそうです。

大規模な蓄電池やハイブリッド車のような発電機能を持つ車、または携帯型の太陽電池パネルや風力発電機と蓄電池をセットにしたものを準備しておくと安心です。

通常と変わらない生活に近づければ近づけるほど電力は必要となりますから、ある程度以上の電力が必要ということになると発電機の方が効率がいいです。ただ、それに使う燃料の保管と供給についてしっかりと考えておかないと発電機はあるのに燃料がないという悲しい事態になってしまいます。例えば最近流行しているカセットガス発電機はカセットコンロとボンベは共用されることになりますので、その分カセットボンベを多めに用意しておく必要があります。また、ガソリンや軽油を使用する発電機では、燃料は定期的に更新をしないと腐って使えなくなることにも留意が必要です。

自分が必要な電化製品と、それに必要な電力量、そしてその電力量を確保するために必要な手段について検討し、準備しておくことをお勧めします。

| モバイル太陽電池バイオレッタソーラーギア VS02(シルバー) 価格:8,360円 |

| 【送料無料】BioLite(バイオライト)キャンプストーブ2(モンベル 燃焼 発電 蓄電 大容量バッテリー 充電 携帯充電 #1824226) 価格:18,590円 |