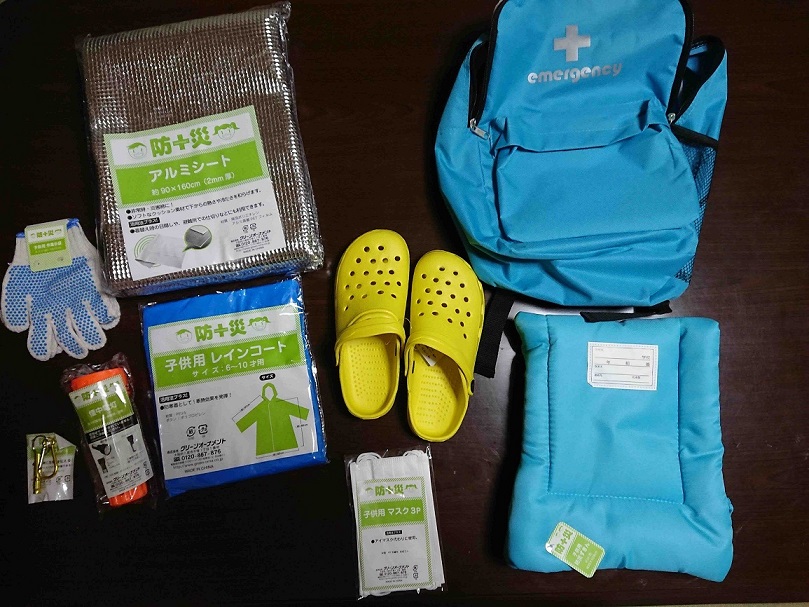

ある程度までの年齢のこどもの非常用持ち出し袋の中身は、大人用に比べると点検回数を増やす必要があります。

というのも、月例や成長によって必要なものがめまぐるしく変わっていくので、一度セットして一年に一回の点検では服や下着が入らなくなっていたり、食べるものが変わっていたりして持っているのに役に立たないという事態になります。

特に乳幼児は週単位で必要なものが変化することもありますから、普段使っているおむつやミルクなどを入れたお出かけセットがあると思いますので、それを帰宅したらすぐに出かけられるようにセットして、非常用持ち出し袋にすることをお勧めします。

自分で非常用持ち出し袋を持って避難できるくらい子どもが大きくなってきたら、4半期に一度、非常用持ち出し袋の点検をして服や下着が小さくなっていないか、非常食が成長に合っているかを点検して入れ替えていきます。

基本的に必要なものは大人も子どもも変わりませんから、親子で一緒に点検することで、おうちの防災を勧めていけるといいなと思います。

また、高齢者の非常用持ち出し袋についても半年に一度でいいので点検してみてください。それまでは持てていた非常用持ち出し袋が持てなくなったり、服や下着などで追加しないといけないものが出ている可能性もあります。

非常用持ち出し袋というのは普段の生活を維持してくれるための救命袋です。その時々にあった仕様に入れ替えて、いざというときに持って避難できる、中身を確実に使うことができるようにしておいてくださいね。