7月23日は昭和58年水害の発生した日で、益田では10時のサイレンにあわせて黙祷された方も多いと思います。

益田川ダムが造られるきっかけとなった大きな水害ですが、すでに36年前になるんですね。

その後も何度か水害が起きており、一番最近では平成25年7月の津和野を襲った集中豪雨によるものですが、石西地域で起きる水害はかなりの割合で7月に集中していることをご存じですか?

梅雨末期、もしくは梅雨明けすぐの時期にどうやら大雨が降るようになっているようで、国土交通省の高津川の紹介によると、昭和47年、昭和58年、そして平成9年の水害が7月に起きているそうです。平成25年の津和野は津和野川で島根県が管理している区域であるために出ていないということのようです。

今年もかなりの雨が降り続いていますが、できれば何事も無くこのまま梅雨明けしてほしいものです。

市街地が水没した昭和58年の水害の記憶を持っているのは40歳以上の人たちになると思いますが、もし機会があったら、その時市内に住んでいた人にその時どうしたのかを聞いておくと、万が一水害が起きたときに参考になると思います。

カテゴリー: 気象

夜間の避難を考える

梅雨も終わりに近づいているようですが、梅雨前線と台風との相乗効果による大雨が予測されています。

大雨警報・洪水警報が発令された後は、気象情報や近くの川の水位に充分注意をし、 危険だなと判断したら、速やかに安全な場所へ避難されることをお勧めします。

ただ、状況によっては避難所が開設されていない場合もあるかもしれませんので、避難される際には事前に避難所の開設状況をご確認ください。

ところで、避難するに当たっては可能な限り日のあるうちに行うようにしましょう。

日中であれば避難する道を目で確認しながら移動できますので、状況を見て避難ルートを変更したり避難先を変えたりすることが容易にできますが、夜間になると頼りになるのは懐中電灯と街灯くらい。雨が降っていて暗くなっている場合には目で十分な確認を行うことができません。そのため、日中なら気づけるかもしれない側溝やマンホールの異常に気づかず、はまってしまったり落ちたりする可能性があります。

普段の夜間の状態を知っていればともかく、普段見ていない時間に大雨や大水の出ている状態での避難は、危険を招くことがあるということを知っておきましょう。

足が悪かったり、寝起きが悪かったりして異常事態が起きてもすぐに避難できない方は、可能な限り高い場所で寝ることをお勧めします。

普段一階で寝ている人であれば、階段の上り下りでかなり不自由するとは思いますが、二階で夜を過ごす。そうすることにより、少なくとも溢れてきた水でおぼれる危険性は低くなります。

大原則は水に浸からない場所に避難をすることになるのですが、雨で視界が聞かない中を移動する危険と天秤にかけて、家の高いところに避難するという選択肢もあると思います。

命を守ることを行動の原則として、自分にとってもっとも安全が確保できそうな方法で避難を行うようにしましょう。

治水対策と堤防

島根県出身の錦織良成監督が当石西地方を流れる高津川を舞台に映画を撮影され、先頃完成したようです。

どのような映画なのか気になっているところなのですが、川を防災の視点で見るとやはり治水対策を切り離すわけにはいきません。

総延長が長く、昔は水の水量も多く交通の要となっていた高津川は、治水対策は堤防を築くのではなく、遊水池を作ってしのいでいたのでは無いかと思わせる地形になっています。

川の流域に広がる良田は、洪水などで水が溢れたときにその水を貯め込めるような位置に広がっており、古くからある住宅地からは少し離れた位置にあり、その位置関係を見たとき、昔の人たちは田で氾濫した水を受け止めることで、自身の命や財産を守ってきたのだろうなと思います。

現在は川の両岸にはしっかりとした立派な堤防が建設されており、かつての遊水池にも家が建ちつつありますが、最近の豪雨を考えたら、堤防が川の水を支えきれるとは言えない状況になっています。もし川がはん濫したら、その住宅地は水の中に孤立してしまうことになりそうですが、新しくそこに家を建てて住む人たちは家が水没することを理解しているのかなと考えてしまいます。

他の河川の流域で、人口が多く川がはん濫することが認められない地域では、昔からさまざまな堤防が試行錯誤しながら作られてきました。

矢作川(やはぎがわ)の柳枝工(りゅうしこう)などはかなり有名ですが、川の勢いに逆らわず、柳の根の張り方を利用しながら、かつ柳の木が大水で流されないように堤防を維持し続けることは大変だったろうなと思います。

そういった堤防を守ってきた文化がある地域と、遊水池を作ってはん濫を川にゆだねていた地域では、堤防に関する意識も違ってくるのでは無いかと思うのです。

川がはん濫したときに浸かることが予想されている場所は、今なら防災ハザードマップを見ることですぐに分かります。

その地域に家を建てるのならば、当然土地の嵩上げはしておかなければなりませんが、地域によっては、その嵩上げをすることが周囲に被害を与えると誤解している人たちもいるようです。水に浸水するのなら地区の人はみんな浸からないといけないというのはいかにも日本風ではありますが、復旧の拠点となる家が水に浸かってしまっては、自分の生活も地区の復旧もまったく目処が立たない状態になってしまうということだけは忘れないようにしておきたいものです。

そして、長い期間堤防を守ってきたところでは堤防は切れるかもしれないものという意識がありますが、最近堤防を作ったところでは、堤防は切れないという意識でいるような気がするのです。

どれだけ技術が進歩してさまざまな工法が開発されたとしても、100%守り切れるという保証はありませんしできないと思います。

堤防を過信するのでは無く、水が氾濫したときに自分がいる場所はどうなるのかということをしっかり意識したいものですね。

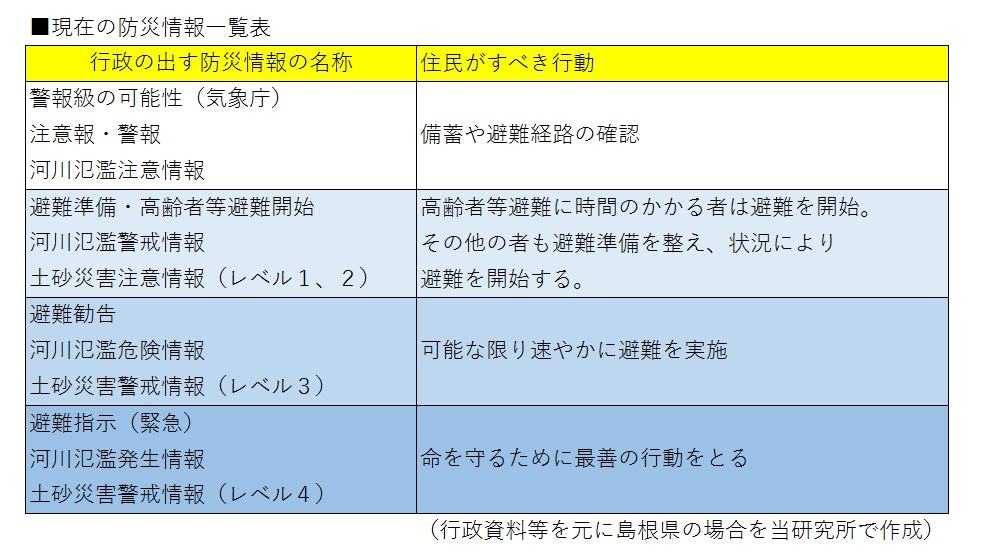

災害時の警報レベル

災害時に発令される警戒レベルについては以前書いたことがありますが、運用が始まってからの取り扱いで混乱が生じている部分があるようです。

今回は警戒レベルのおさらいと、その発令条件を確認しておきたいと思います。

1.警戒レベルについて

警戒レベルはレベル1からレベル5までの5段階となっています。

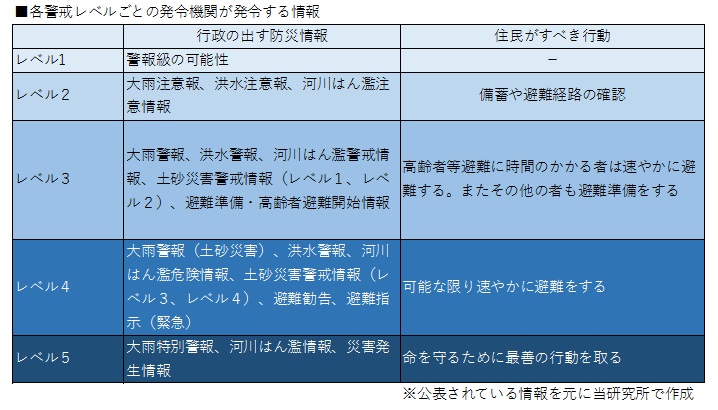

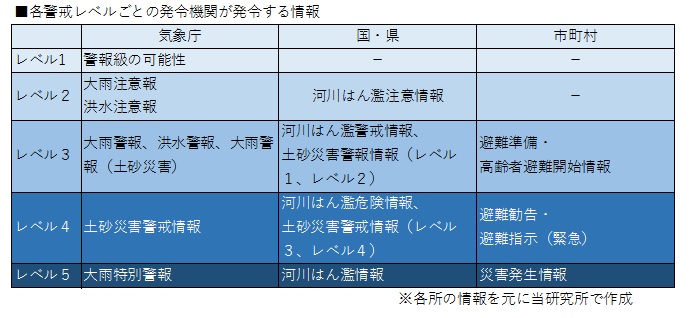

警戒レベルの内容は、以下の表を確認してください。

2.何が問題なのか

表の中の「行政が発信する情報」の発令元が異なるため同じ表でありながら異なるレベルが発令されることが起きうると言うことです。

警戒レベルの発令元は「気象庁」「国や都道府県」「市区町村」にわかれており、発令元で分けると次のとおりになります。

ここで気をつけないといけないのは、気象庁や国・県は雨量や水位などの情報を元に基準を超えると自動的に発令される情報であること、そして市町村は客観的な情報を総合的にとりまとめて判断して発令するという違いがあるため、発令される警戒レベルに食い違いが発生することが起こりえます。

山陽新聞のWEB版によると、先日、岡山県真庭市でこの事例が発生したそうです。このケースでは、気象庁と県は雨量に基づき土砂災害警戒情報として緊急避難が必要なレベル4と判断し、真庭市は「地区の状況から被害エリアが限定され全域の避難は必要ない」と判断し、警戒レベル3を発令したそうです。

3.では、どうすればいいのか

各行政機関が発令する警戒レベルは、地区や地域という「面」であって、自分のいるところという「点」ではありません。

自分のいる場所がどんな場所でどういう状況なのかというのは、あくまでも自分で考えて判断するしかありません。

雨が続いて裏山が不安であれば、警戒レベル2でも避難してもかまいません。

また、高台で水に浸かる心配がないところであれば、レベル5でも自宅待機の方が安全という場合もあるでしょう。

行政機関が出す情報はあくまでも参考情報で、あくまでも最終的な決断は自分が行うしかないのです。

もしも判断に迷うようであれば、より安全な方を選んで行動するようにすれば少なくとも命は守れるのではないかと思います。

水は昔の流れを覚えている

ずいぶん昔のことになりますが、昭和58年7月に起きた島根県西部水害で氾濫した益田川の氾濫部分と、どんなものだったのかは忘れてしまったのですが昔の絵図面とを比較してみたことがあります。

すると、川から氾濫した水は絵図面にあるような場所に沿って流れていることがわかりました。

度重なる河川改修で流れが変わっていても、氾濫したときには昔流れていた場所を流れていくのだなと妙に感心したことを覚えています。

もっともそういう場所は、以前は田しか作られておらず、万一河川が氾濫したときに遊水池として被害を防ぐような作りになっていました。

益田川と高津川の二本の川に挟まれた益田平野は、そのため河口に田の多い土地となっています。

ただ、今の益田平野を見ると、元は河川敷だった場所や遊水池にかなりの建物や道路ができており、もしも河川が氾濫したらこれらの地域は氾濫した水に浸かってかなりの被害がでそうな気がします。

あなたがお住まいの地域は水に浸からないくらいの高さが確保されていますか?

万が一の時には、きちんと避難先が決めてありますか?

少なくとも昔の川や遊水池だった場所に住んでいる場合には、水による被害は考えておかないといけないことだと思います。

水は昔の流れを覚えています。

そのことを忘れないように備えをしておきましょう。

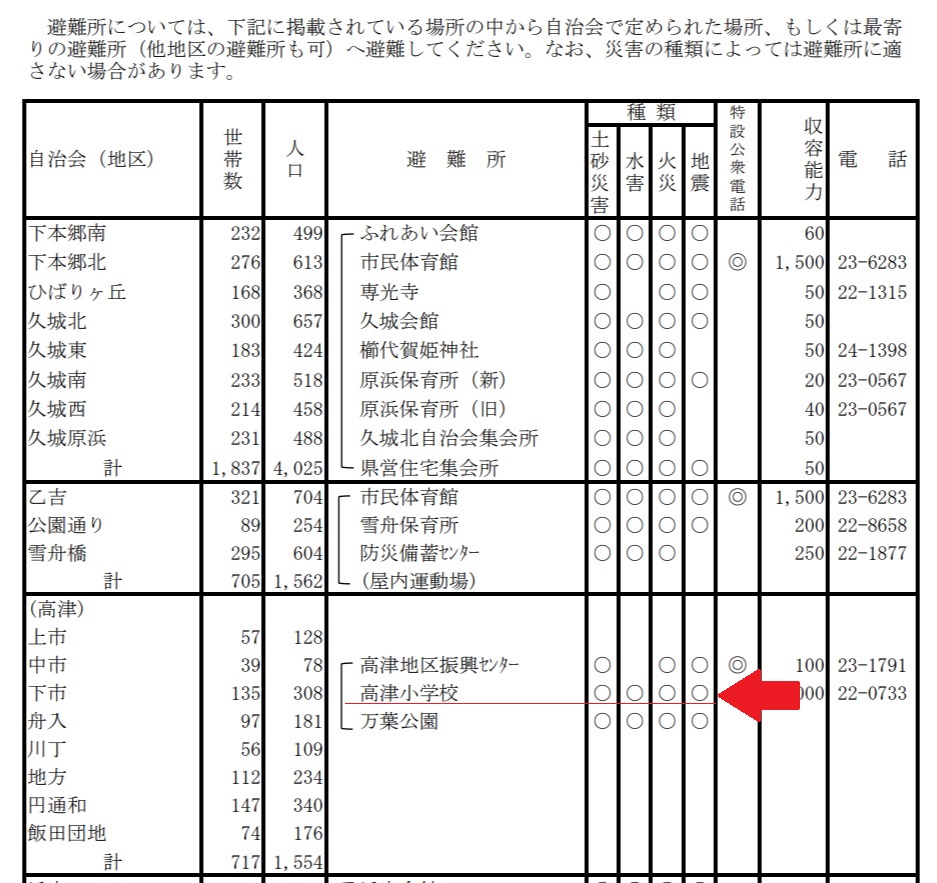

避難所が対応している災害を確認しておこう

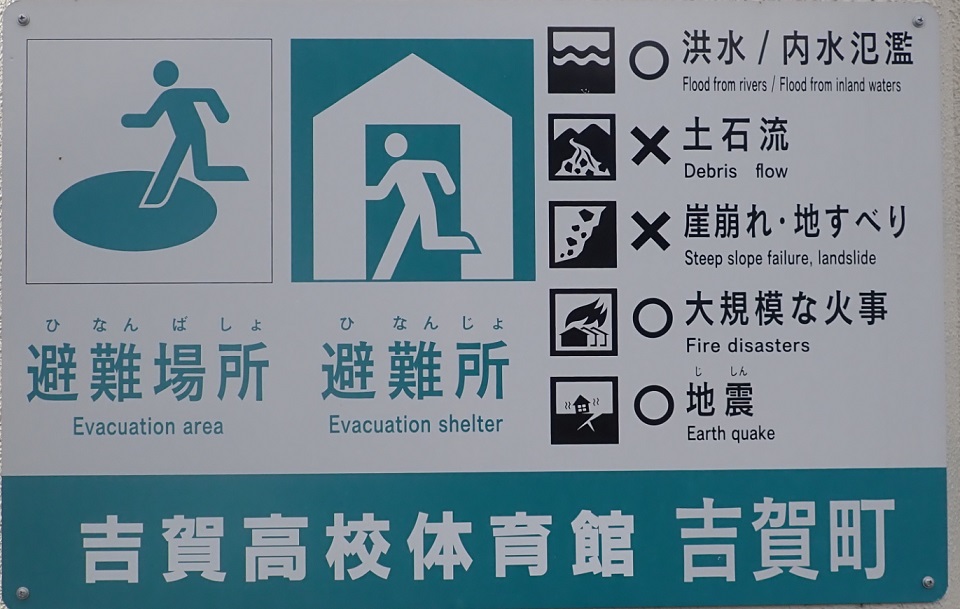

「災害発生→避難所」が一般的なイメージになりつつありますが、避難所でも災害によって使えたり使えなかったりすることがあることをご存じですか?

あらゆる災害に対応できる万能な避難所があればいいのですが、そんな場所は実際のところ殆ど無いといっていいでしょう。

避難所のある場所によって、水没したり土石流に襲われたりする危険があったり、火事や津波に襲われたりする危険など、何らかの問題があることが殆どです。

そのため、避難所に「避難所として使える災害」を明記することが求められています。

石西地域では吉賀町がこのルールに従った表示をしており、その避難所の性格がその場でわかるようになっています。

益田市と津和野町では「災害避難場所」「避難所」という表示しかされていないため、住んでいる地域の避難所がどのような災害に対応しているのかを役所が作成した防災計画により事前に確認をしておかなければなりません。

例えば、当研究所のある場所の避難所は「高津小学校」と指定されていますが、ここは水害では思い切り水に浸かってしまうことがハザードマップからわかっています。

では、実際に防災計画の中の避難所の種類を確認してみましょう。

あれ? 「水害」のところにはなぜか「○」がついています。同じ状況の高津地区振興センター(高津公民館)は「水害」の欄が空欄です。なんでだろう???

周囲が完全に泥地と化した中、1メートル水没している校舎の中に1,000人の避難者が押し合いへし合い・・・。

あまり考えたくないので、この際行政の計画はあてにしないで自主的に避難先を「高津中学校」に設定することにしました。

こんな風に、避難計画がきちんと検証されていない場合も想定されますので、市町の避難所開設予定一覧だけを鵜呑みにするのではなく、平時にハザードマップや地形を見ながら「どの災害はどこへ避難する」をあらかじめ決めておくようにしたいですね。

その際には、避難所までの避難経路も複数設定し、あわせて確認しておくようにしましょう。

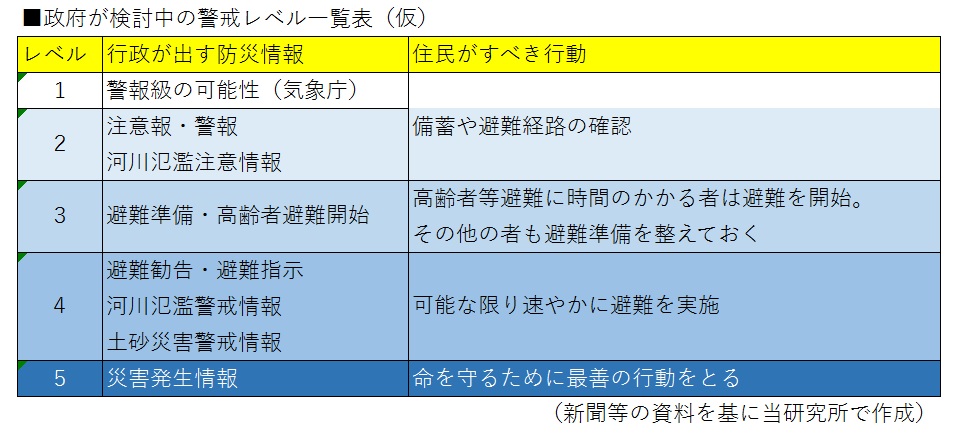

災害警報の種類について考える

ここ最近、九州や沖縄地方では大雨が降った場所があり、さまざまな被害が出ているようです。

大きな被害がないことを願うところですが、平成の最後に政府が大雨や土砂災害についての防災情報や避難情報を5段階にレベル分けするという方針を出したことをご存じでしょうか。

遅くとも梅雨時期となる6月までには運用を開始したいという話だったのですが、現時点ではまだ情報が確認できず、内閣府防災のホームページからもデータが削除されている状態です。

ちなみに、予定されている防災気象情報(仮)の表示は次の通りです。

これに対して、今までのは次のとおり。

平成30年西日本豪雨では、各行政機関が今までにないくらいさまざまな情報を提供していました。

ところが、マスコミや住民といった情報を受け取る側が、提供される情報の整理ができなくなったため「情報を簡単にわかりやすくしろ」となり、「警戒レベルを作る」という流れになったようです。

ただ、どのように情報をシンプル化したとしても、最終的には自分で判断するしかないというのは変わりません。

行政が出す情報は、ピンポイントになってきているとはいえ「○○市○○町」や「○○町○○」といった「小さな面」の情報であり、あなたが考えないといけない「自分の居る場所という点」がどうなるかは自分で判断しなくてはなりません。

このことを忘れてしまうと「避難勧告が出て避難しようとしたらすでに周りは水没してた」とか「避難の途中で遭難したが家はなんともなかった」といった事態になりかねません。

自分の居る場所でどのような災害が想定できるのか、そして、どの情報に注意しなくてはいけないのかについて、今のうちに整理をして備えておいた方がよさそうです。

(2019年5月28日追記)

本文中で情報が消えていると書いていましたが、どうやら当研究所の調査不足だったようで、内閣府から2019年3月29日付で警報のガイドラインに関する改正が出されていました。

ただ、実施時期については「出水期」という規定しか無く、実際にいつから運用されるのかはよくわかりません。

ガイドラインを見る限りでは、「レベル」と「そう判断している状況」を併記して発表するような形になるようですが、発表の方法は各地方自治体によるようですので、混乱が起きなければいいなと思います。

調査不足だったことをお詫び申し上げます。

(2019年5月29日追記)

いつから始まるか分からないと昨日書いたところですが、本日5月29日から気象庁でこのレベル表示を開始するという報道が朝のNHKラジオニュースで報道されました。その後報道各紙でも同様の内容が報道されているため、事実だろうと思われます。

気象庁のホームページ内の報道発表資料には伝え方改善の一環として「5/29より土砂災害警戒情報や指定河川洪水予報に相当する警戒レベルを記載して発表する」との記載も確認できました。

各市町村は準備ができ次第順次導入されるとのことですので、お住まいの地方公共団体の報道発表に注意をしておいておいたほうがよさそうです。

重ね重ね、情報が不備であったことをお詫びいたします。

雷にご用心

ゴロゴロという雷の音と入道雲。夏の風物詩ですが、最近では夏以外でも見かけることが起きるようになりました。

ゴールデンウィーク期間中でも、山に登っていた人が稜線で雷に打たれて亡くなるという事故が起きています。

どのようにすれば雷を避けることができるのか、今回はそれを考えてみたいと思います。

1.雷の仕組み

雷が空中放電現象だということは知られているところですが、瞬間的に数億ボルトという強力な電気が流れるものですから人に直撃すると死んでしまいます。

ただ、電気ですから電流が流れやすいところを流れていくという特性があります。そのため、人間の身長よりも高い位置に人間よりも電気を通しやすい物質があれば、そちらへ誘導されますので、建物や車の中にいるととりあえずは安全ということになります。

詳しいことはウィキペディアの「落雷」の項を参考にしてください。

2.いつまでに逃げればいい?

一番良いのは気象庁が「雷注意報」を発令しているときには広い公園や海などには出かけないことです。

AMラジオで番組を流しているときに大きく短く番組が途切れるような雑音が入るときには雷が近づいている証拠ですので急いで屋内へ避難します。

ただ、ラジオの雑音にはさまざまなものがありますから、一度安全な場所にいるときにAMラジオから聞こえる雷を示す雑音を聞き、知っておくことをお勧めします。

また、「雷の音が聞こえたら逃げろ」と言われることもありますが、自分の耳で雷の音が聞こえるとしたらすでに落雷を受ける可能性があります。

遅すぎることはないと思いますが、速やかに安全と思われる場所、例えば建物の中や自動車の中などに逃げるようにしましょう。

広い公園だと、避難するための場所が指定されていることが多いので、その表示に従って避難します。

なお、玄関ポーチや軒下、テントの中などは壁がないため外と同じだと考えて、壁に囲まれた場所へ避難するようにします。

建物や車の中に逃げ込んだら、絶対に壁やドアといった外部と繋がる部分に手を触れてはいけません。

雷雲は、早ければ10分程度、遅くとも1時間程度で通り過ぎていきますので、音が聞こえなくなるまでは避難場所でじっとしていてください。

3.いくつかの謂われについて

「雷が近づいてきたら金属のものを手放せ」

これはあまり意味が無いようです。金属のものを手放す暇があるなら、一刻も早く屋内への退避を行ってください。

「長靴や雨合羽を着ていれば大丈夫」

これは間違いです。長靴や雨合羽はゴムや電気を通しにくい物質なので着ていれば大丈夫ということなのでしょうが、実際のところ完全絶縁体ではなく、落雷の電気の力も非常に大きいため、遮ることのできる以上の電気が流れてしまうために意味がありません。実際、長靴と雨合羽をつけていた人が雷に打たれて亡くなってしまうという事故も起きています。

「避雷針の下は安全」

うそではありませんが完全に安全であるとも言えません。避雷針の安全圏は避雷針の先端から45度より大きな角度の場所だとされていますが、避雷針を支える柱から4mは離れていないと、「側撃雷」という柱から飛んでくる雷を受けることがあります。また濡れていたりすると避雷針から雷が人体に流れてきますので、濡れていないことが絶対条件になりそうです。

「低い姿勢を取れば安全」

うそではありませんが、例えば寝そべるような姿勢を取ると、地面に落ちた落雷が体に流れる可能性があります。しゃがんで地面に接している面積をなるべく減らした方が安全だと言えるでしょう。

「雷は高いところから落ちる」

間違いではありません。ただ、地上から空へ向けてのものや水平に飛ぶものなどもありますので、気をつけることは大切です。

「金属には近づくな」

は基本的には正しい話です。例えば金属柱や金属フェンスなどは雷が落ちやすいのは確かですから、これら金属製の背の高いものからは離れた方が無難です。

いろいろと書いては見ましたが、ぴんとこない人もいらっしゃると思います。

一般財団法人電力中央研究所さんがわかりやすく映像で雷のことをまとめていますので、お時間があるときに一度見ておくとよくわかると思います。