先頃国から新型コロナウイルス対策での避難所運営の方針について、事例が提示されました。

単純にいうと、「感染者の隔離」「感染した可能性のある人の隔離」「避難者が1m以上離れて生活できる生活空間作り」「感染者・感染の可能性のある人が健常者と接触せずに隔離場所へ移動できる動線作り」といった感じで、新型コロナウイルスに限らずノロウイルスやインフルエンザといった在来の感染症対策としても使える考え方になっています。

ただ、問題この新型コロナウイルス対策を実施すると、避難所の収容定員が大幅に低下してしまうことで、そのため今回の新型コロナウイルス対策の事例公表にあわせて避難所以外への避難や自宅避難などを平行して呼びかける内容になっています。

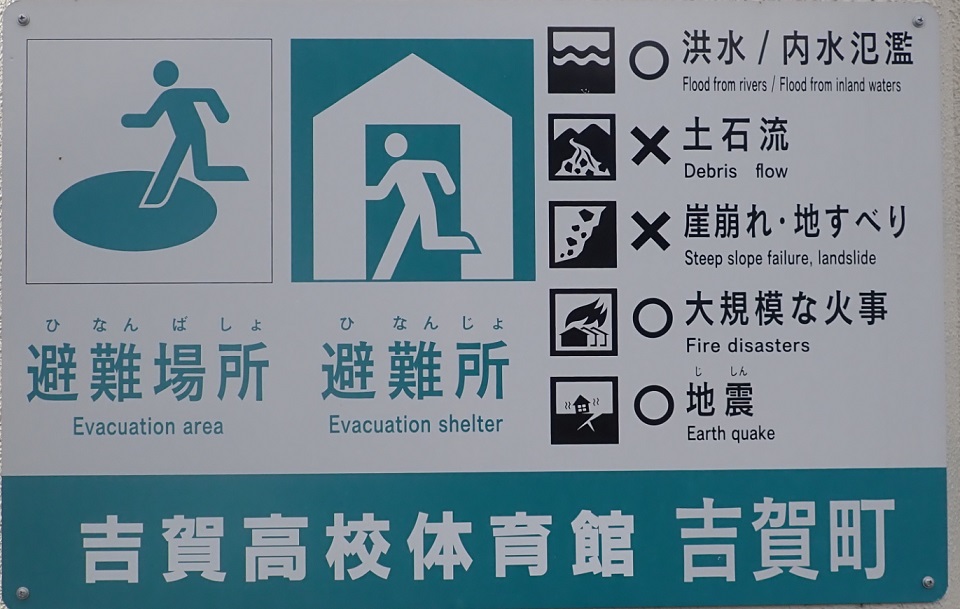

元々避難所は「自宅が住める状態ではない人」や「自宅が倒壊する可能性のある人」そして「その地域に生活の根拠地がない人」などが安全確保のために避難する場所なので、自宅の耐震強化や高台移転、歩いて避難できる範囲に避難を受け入れてくれる友達を作っておくといった対策で避難所への避難者を減らすことになります。

現在の国の方針では大規模な避難所を作ってそこを中心に地域の支援をしていくという感じになっていますが、感染症対策だけを考えた場合には、小規模な避難所をたくさん作ってそこを支援するような形に変更した方が感染症が発生した場合に被害を局所化することができます。

大規模避難所である指定避難所は物資や情報の集積所としての機能も備えていますが、サテライト型の小さな避難所を連携させることで、小回りのきく避難所運営ができるようになるのではないかと思います。

指定避難所が遠かったり小さかったりする場合には、家の近くの安全な場所を自分たちの避難所として設定しておくと、いざというときに安心ですね。

参考までに国が出した避難所の事例についてご紹介しておきます。

府政防第939号・消防災第87号・健感発0521第1号 避難所における新型コロナウイルス感染症への対応の参考資料について(令和2年5月21日)