あまりに初歩的なことで申し訳ないのですが、一つ質問です。

あなたにとって、「災害」とはどんなことでしょうか。

いろいろと思い浮かぶのではないかと思うのですが、恐らく何らかの形で人が被害を受けているイメージになったのではないでしょうか。

人が立ち入らないような山の中で起きた土砂崩れや、何も無い岩でできた島が津波に飲まれるようなイメージを思い浮かべた人はいないと思います。

一般的に言われている災害の定義としては、

自然事象で起きる天変地異+人が受ける被害=災害

となると思います。

例えば、崖崩れで考えてみます。

同じ崖崩れでも、人の住む地域で道路の寸断や家屋を巻き込むような崖崩れが起きたら大騒ぎになりますが、山の奥深くで発生した崖崩れは、恐らく誰も気づかないのではないでしょうか。

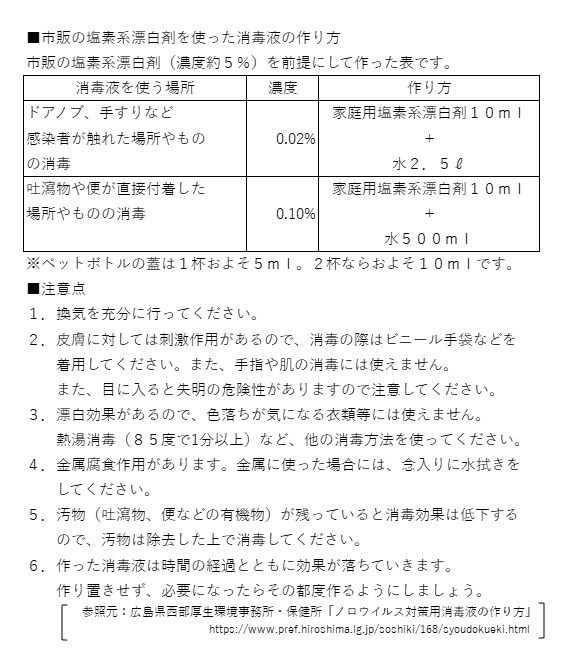

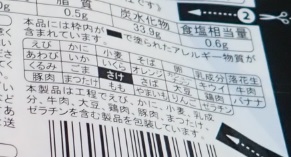

ちょっと余談になりますが、今世間で大問題になっている新型コロナウイルス感染症も同じことが言えます。コロナウイルスの変異自体は普段から頻繁に起きているものですが、人間に悪影響を与えるものが発生したので現在のような災害になっているわけです。

こうして考えてみると、自然現象で起きる天変地異は止めようがありませんが、人が受ける被害を減らせば「災害」にはならないと考えられないでしょうか。

最初の崖崩れでは、それが起きないように防護壁をつくったり、危ない場所への建築制限をかけたりしているわけですし、新型コロナウイルス感染症については、コロナウイルスの撲滅は不可能ですから、ワクチンを射って人に耐性をつけることで被害を防ごうとしているわけです。

被害が起きる前になるべく被害の発生を押さえるための備えをすることが、一番簡単で確実な災害対策になると思うのですが、あなたの備えは大丈夫ですか。