夜中に突然災害が起きたとしたら、あなたは平静でいることができますか。

寝込みを襲われるとどうしても気が動転してしまうものですが、なかでも避難時によく忘れてしまうものに眼鏡と入れ歯があります。

どちらも必要な人が日常生活を送るのに欠かせないアイテムなのですが、壊れたり無くなったりすると、再度手に入れるまでに非常に時間がかかるものです。

非常用持ち出し袋には、必ずスペアを入れておくようにしてください。

とはいえ、眼鏡はともかく入れ歯は普段使っていないと口の中にあわなくなっていくものですから、どうしても普段使いのものを持って逃げるしかありません。

洗浄液につけた状態で密封できる容器に入れ、身の回りに置いておくくらいしか方法が考えつきませんが、避難の際には絶対に忘れないようにしてください。

口から食事がとれないと、人間はだんだんと弱っていきます。気力や体力を維持するためには、どうしても口で咀嚼して食べる行為が必要となりますから、入れ歯の管理には充分に気をつけてくださいね。

筆記具とメモ帳

災害発生後にさまざまなことを記入しておく備忘録として用意しておきたいのがメモ帳です。

メモ帳と一口に言っても、大きいの、小さいの。耐水性のあるもの、字が書きやすいものなどさまざまですが、伝言メモや張り紙といったことにも使うことを考えると、耐水性のあるものがよさそうです。

では筆記具はどうするかというと、やはり耐水性のことは重要ですが、それ以上に書いたものがにじんだりかすれたりせずきちんと読み取れる状態になっていることが大切です。

その条件で考えると、鉛筆、油性ペン、ダーマトグラフ、クレヨンといったところが候補になります。

それぞれ一長一短あるので一つあればいいということにはならないと思いますが、メモを取るのなら鉛筆がいいでしょうし、油性ペンならガラス以外のものなら殆どしっかりと書き込むことができ、なかなか消えないのが強みです。

ダーマトグラフやクレヨンはガラスなど油性ペンが苦手なところにもしっかり書けますし、不要になればすぐ消せるという強みがあります。

筆記具とメモ帳、案外と使うことが多いので、非常用持ち出し袋だけでなく、防災ポーチなどにもいくつか種類を変えて揃えておくといいのではないでしょうか。

ちなみに筆者の非常用持ち出し袋には、キャップ付き鉛筆と油性ペン、それにダーマトグラフが入れてありますが、先日使おうとしたら鉛筆の芯が折れていました。

鉛筆を持って歩くときには、鉛筆削りなどの鉛筆が削れる道具もわすれてはいけないなと感じました。

内水氾濫に気をつけよう

大雨が降ると河川の氾濫には気をつけますが、もっと身近にある排水路に注意は向けていますか。

一時間に50mm以上の激しい雨が降ると、側溝や排水路の排水量よりも注ぎ込む量の方が多くなるため、側溝から水があふれ出すようになります。

普段から排水のしにくい場所を知っておくことも大切。

これが内水氾濫と言われる状態ですが、水は高いところから低いところへ流れますから、側溝からあふれた水は庭や道路を通って低い土地へ流れ込むことになり、低い土地が浸水する被害が発生します。

この被害は雨の勢いが治まってくると近くの排水路から排水されていくのでさほど長時間浸水することはないのですが、河川の水面よりも低い土地だったり、河川の流量増加により樋門を閉じたりすると、何らかの形で強制的に排水するまでは水がたまります。

かつてはそういった土地は水田として使われていて、河川の氾濫や内水氾濫時には遊水池としてそこに水が集まるようになっていたのですが、昨今の住宅地開発ではそういったところにも住宅が建つようになっており、水害が起きたら大変だろうなと思ってみています。

ともあれ、内水氾濫が起きると普通の道路や側溝に濁流が流れるようになりますから、足下が見えません。そんな場所を移動することは大変危険です。

もしも家の前がそんな風になっていたら、お出かけを止めるのははもちろんですが、外への避難は止めて二階以上の上層階に避難することをお勧めします。

アレルギーと食事

つい飛びついてしまうが、アレルギーには注意が必要。

指定避難所に避難して生活が始めると、さまざまな形で支援が入ってきます。

中でも大きいのは食事なのですが、避難者に配られる食事というのは個人の好みや健康状態に関係なく同じものが支給されるという点に注意が必要です。

大規模災害になると、多くの場合は最初に菓子パン、そしてその後は一度に大量に弁当を配食できるコンビニやスーパーなどが被災地外から弁当を輸送してくるようになります。これらは食中毒を防ぐため温度を下げて輸送してきますので、手元に来たときには凍っていることもあります。

また、やはり食中毒予防のため、味付けも濃いめになっていますので、塩分摂取制限のある方などが食べ続けると危険な状況になりかねません。

そして一番問題になるのはアレルギー対策。送られてくるパンやお弁当はアレルギーに対する配慮はまずないことを知っていないといけません。

アレルギーが出るものを食べなければいいと考える方もいらっしゃるのですが、避難所で食事を残そうとすると、間違いなくもったいないと言い出す方が現れて揉めることになります。

本人にとって生死を分けるアレルギー反応も、一部の人から見ると単なる甘えや好き嫌いにとらわれてしまうのです。

対策としては、アレルギー対応のできている非常食を自分で準備しておくことくらいしかできません。普通の方の備蓄は3日から1週間と言われていますが、アレルギー対応のできる食糧支援が行われるようになるのは、早くても2週間目以降になりますので、1~2週間分のアレルギー対応食を準備しておかないといけないということになります。

また、非常食は主なアレルゲンの記載が殆どのものでされていますので、食べられるものがあれば、それを優先的にまわしてもらうのも一つの手です。

災害が起きると、残念ながら日常生活にちょっとした配慮が必要な人は異端扱いされて肩身の狭い思いをすることになります。

そういう方がいるおうちは、できれば被害の出にくいおうちを作り、または被災しても避難所に行かなくて済むような環境を作って、自分で安全な食事を準備できるような体制を取っておいた方がいいと思います。

被災後に、何かの事情でアナフィラキシーショックを起こしても、搬送できる病院が無事とは限りませんから、アレルギー対応の必要な人ほど、普段から自分の身を守るための備えが必要なのではないかと思います。

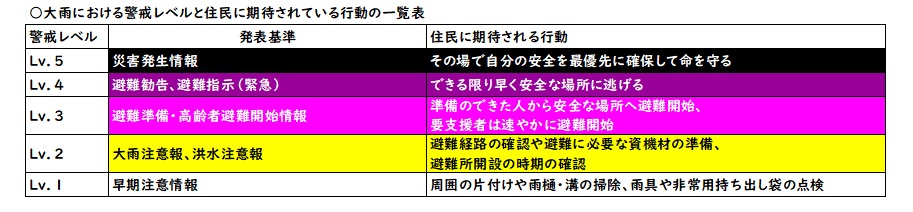

大雨の警報基準をおさらいしよう

梅雨に入るのを待ちかねていたように県内では激しい雨が降るようになってきました。一部の地域では「大雨警戒レベル3」が発表されたところもありましたが、一口にレベルと言っても何をしたらいいのかピンと来ない方もいらっしゃると思います。

今回は現在の警戒レベルと以前の警戒名称、そしてそれにより住民が期待されている行動についておさらいをしてみることにします。

1.レベル1

これはあまり意識しないと思いますし、報道発表などでもレベル1はでてこないと思っていいと思います。

気象庁が大きな災害が起きそうだと判断したときに発表する「早期注意情報」がレベル1の基準となっています。

これが発表されたら、家の周りのお片付けや雨樋、溝などが詰まっていないか確認し、できれば掃除をしておくといいでしょう。

また、非常用持ち出し袋や備蓄品のチェックを行って、足りないものがあれば買い足したり交換したりするようにしてください。

2.レベル2

気象庁発表の大雨注意報や洪水注意報がこれに当たります。

避難経路の確認や避難所開設の時期の確認、避難に必要な資機材や車の燃料などを確認しておきましょう。

また、大雨警報や洪水警報が発表されると、レベル3が発表されるかもしれないことを念頭に置くようにしてください。

3.レベル3

以前の「避難準備・高齢者等避難開始」に該当します。避難準備とは言いますが、自宅や避難経路が崖崩れや水没の危険がある場所にあるようなら、準備ができ次第安全だと思われる場所に避難を開始してください。

また、高齢者や要支援者など避難に時間がかかったり避難先に特定の資機材が必要な人は準備が完了次第安全な場所へ避難します。

4.レベル4

以前の「避難勧告」「避難指示(緊急)」です。これが出るともうどこかで災害が発生していると考えても問題ありません。

安全な場所への避難が難しくなっている場合には、自宅で上層階に避難する垂直避難を検討しましょう。可能な限り安全な場所へ避難してほしいという情報です。

5.レベル5

「災害発生情報」で、これがもし発表されるとしたら、もう大規模な災害が発生していると考えて間違いありません。

自分の周囲を確認し、現時点よりも安全が確保できる方法で、自分が生き残ることを最優先に行動しなくてはなりません。

こうやってみると、レベル3とレベル4が重要な意味を持つと考えてよさそうです。

レベル3とレベル4の違いははっきりとしないのですが、もしも避難所があなたや自治会の判断で開設できるのであれば、レベル3が出る前に避難所の開設をしておくことをお勧めします。また、逃げ込む場所が空けられていないと避難してきた人が途方にくれることになりますので、もし自分たちで開設が決められない場所が避難先になっているときには、避難所の開設時期について自分たちで明確に確認しておくことをお勧めします。

これからの時期、大雨や大風が起こる可能性は高いです。

気象庁や自治体が発表する警戒レベルを意識して、早めに行動するようにしておいてくださいね。

ペットボトルと食中毒

暑くなってくるとペットボトルや水筒が手放せなくなってきます。

ここ最近は非常に高温になりやすくなっていますが、中途半端に直飲みしたジュースのペットボトルを炎天下に放置して再度飲もうとしたら味がおかしくなっていた経験はありませんか。

これは直飲みしたことにより、口の中にいるさまざまな菌がペットボトルの中で増殖したためで、飲んだ後に変な腹痛や下痢がもし起きたとしたら菌で汚染されたペットボトルのジュースを飲んだためと思われます。

缶ジュースや紙パックのものであれば温度管理にかなり気を遣うと思いますが、蓋のできるペットボトルは蓋ができるので無意識に衛生的だと思ってしまうようです。でも、一度蓋を開けて口をつけたペットボトルは缶や紙パックと同じような衛生管理が必要なので気をつけないといけません。

特に夏場の被災地では避難者やボランティアなどにこの症状が起きやすいため注意が必要です。

一度に飲みきれないのであれば、直飲みでは無くコップに移す。蓋を開けたペットボトルはクーラーボックスなどで温度管理をする。または一度に飲みきれるだけの小さいサイズのペットボトルを使うなど、あなたの体調を維持ずるためにも、ペットボトルの取り扱いには十分注意するようにしてください。

ちなみに保冷のきく水筒でも同じことが起きますから、直飲みするタイプのものを使っているのであればしっかりと冷やし、水筒を置くときは日差しを避けるなど中の温度が上がらないような管理をするようにしてくださいね。

エマージェンシーブランケットを準備しておく

防災グッズにはいろいろとありますが、その一つにエマージェンシーブランケットがあります。

名前を聞いてもピンとこないかもしれませんが、銀色の毛布の代わりになるやつというとなんとなくイメージが沸くのでは無いかと思います。

このエマージェンシーブランケット、価格はピンキリで安いものは百円均一ショップ、高いと一万円近くするものまであり、その値段の違いは主に厚さと丈夫さとなっています。

値段の高いものは厚みがあってしっかりしており、少々使い回してもこすれてもなんともありませんが、百円均一ショップのものは、ものによってはブランケットの向こう側が透けて見えたり、ちょっとしたことで破けてしまったり、基本使い捨てのような感じのものもあるようです。

このエマージェンシーブランケット、風を通さないのと熱を反射してくれる効果があり、非常時の体温の調整がしやすいという便利グッズ。

一枚あると、被災地では目隠しや簡易的に雨風をしのいだり、暑さ寒さをしのぐのに役立ちますから、非常用持ち出し袋だけでなく、防災ポーチに入れておいてもいいかもしれません。

百円均一ショップのものでも役に立たないわけではありませんから、一度どのようなものなのかを試してみるのが一番です。

何も起きていないときだからこそ、さまざまな防災グッズを試せます。高いものが多い防災グッズの中でも、百円均一ショップで売っているものは多いですから、ぜひいろいろと試してみて欲しいなと思います。

災害対策は自分で考えて自分で準備することが一番大事

災害が起きるときには、さまざまな情報がさまざまな行政機関から発表されます。

ですが、自分を守るための対策は自分以外の誰もやってはくれません。

災害が起きて避難した先で「毛布がない」「食料がない」などといって避難先の担当者に文句を言う方が一定数おられるそうですが、自分が自分を守るための備えをせずに誰かが自分を守ってくれるというのは甘すぎる考えです。

例えば、益田市の食料備蓄量を見てみることにします。令和元年度の益田市の防災計画に出ている非常食のうち、一番多いアルファ米の五目ご飯は6,650食となっています。

ぱっと見るとそれなりの量に見えますが、これを政府推奨の3日間3食分と考えるとどうでしょうか。わずか738人分の分量でしかありません。益田市の人口が45,836人ですから、大規模な地震でも起きたら備蓄食料が食べられるのはよほど運のいい人だけと言うことがわかると思います。

この備蓄量は、あくまでも事情があって自分のための食料品を避難先に持参できなかった人に対する支援用であり、住民を食べさせるために備蓄しているわけではないということがわかると思います。

毛布や生活資材についても同様で、毛布は1,333枚、調理用のコンロはリストに出ていない状況であり、避難した人のものを全て避難所や行政機関が準備してくれているなどと言うことは考えられないと言うことがご理解いただけるのではないでしょうか。

同様に、避難すべきかどうかの判断は行政機関がすべきものではありません。避難勧告や避難指示(緊急)という名前でもわかるように、避難するかどうかの判断はあくまでも各個人にゆだねられているのです。

幸いにして東日本大震災以降、ハザードマップなど予防的な情報が提供されるようになり、避難すべきかどうかや避難する経路、避難できそうな場所にいたるまで事前に検討できるようになってきました。

自分の食べるものや排泄物の処理の準備、どんな災害で避難しないと身の危険があるのか、避難するならどこへどんな経路で移動すればいいのかなど、自分が生き残るためには与えられている情報を元にして自分でしっかりと考えておかなければなりません。

あなたの命を守り、あなたの命を繋ぐのは行政機関でも自治会でもありません。あくまでもあなた自身が行動しなければならないのです。

最近の地震や大雨、大型台風の情報や被害を見ると他人事にしておくわけにもいかないということはご理解いただけると思います。

あなたを守るために、あなたはどんな準備をしておけばいいのかをしっかりと考えて準備し、いざというときに備えておいていただければと思います。

【参考資料】

食料備蓄の数字:出典元・益田市防災計画付属資料P231(https://www.city.masuda.lg.jp/uploaded/attachment/13217.pdf)

益田市の人口数:益田市の人口統計【令和2年度】(5月末現在)(https://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/3/detail-56083.html)

非常用持ち出し袋の保管場所

準備するなら左側のようなリュックサックタイプがおすすめ。

災害に備えたさまざまな品物は持ち出しやすい順番に「防災ポーチ」「非常用持ち出し袋」「備蓄品」に備えることになります。

もちろん普段から持ち歩けるのならば防災ポーチではなく非常用持ち出し袋でまったく問題ないのですが、水や食料品その他非常用のアイテムを普段からあちこちと持ち歩くのはなかなか難しいなと思います。

そうすると、普段から持ち歩くのは日常品+αの防災ポーチ、長時間いることの多い場所に非常用持ち出し袋をそれぞれ準備し、備蓄品は家の安全な場所に置くことになると思います。

日常的な移動に自家用車を使うことの多い田舎だと、非常用持ち出し袋は、家と職場、そして車の中にでも置くことになるのではないでしょうか。

家と職場はいざというときにすぐ持てる場所に、車の中は高温にならない場所にそれぞれ置くことで、最低でも一つ、うまくいけば3つの非常用持ち出し袋が確保できますから、いざというときに余裕を持った被災者生活が送れることになります。

3つも管理するのは大変だと思いますが、昼食やお出かけ先の食事などで非常食を消費すれば、案外とうまく消耗品をローテーションできると思います。

一番いいなと思うのはキャンプなどのアウトドアで実際に使いながら非常食を入れ替えていくことで、この場合には擬似的な被災生活も体験することができます。

ところで、非常用持ち出し袋は作ったら必ず目につくところに保管してください。押し入れの奥や普段目につかないところに置いてしまうと、意識の中から非常用持ち出し袋の存在そのものが消えてしまいます。

意識にないものは存在しないのと一緒。常に目につくところに保管しておいて、いざというときに探さなくても持ち出せるようにしておきたいですね。

大雨の時に気をつけておきたいこと

地震や大風はその場所でそれとわかるような揺れや音などの現象が起き、今災害が起きているかもと実感させるような内容がついてきます。

ただ、雨の場合は必ずしも目の前で大雨が降っていないからといって安全だと言えないことが多くあります。

例えば、その場所が晴れていても上流部で大雨が降った場合には河川の氾濫が起きる可能性があるので要注意です。

殆どの河川では、本流に流れ込む大小様々な支流がありますが、この支流の水が増えると本流が受け止めきれなくなって、ある地点で堤防が決壊したり水があふれ出したりします

また、水かさが増した本流からの支流への逆流を防ぐための堰がもうけられているところもあるのですが、この堰を閉めると本流に出られない水が堰の内部で滞留を始め、堤防はなんともないのに堰の周辺が水没したりすることになります。

いずれにしても、周辺の水かさに気をつけておかないと、気がついたら家の周りが水没していたと言うことになりかねません。

もしも自分の住んでいるところが低地だったり、堰の近くだったりする場合には雨の状況に応じて高いところに避難する計画を作っておいた方が安心です。

また、避難先は複数確認しておいて早めの避難をすること。それにより避難した先が人でいっぱいでも、他の避難所に移動するだけの時間を確保することができます。

たとえ雨が降っていなくても、河川に関する情報が出た場合には速やかに避難するような練習をしておいたほうがよいと思いますから、普段の気象情報で、自分が住んでいる地域の川の上流がどうなっているのかについても意識しておいてくださいね。