ちょっと前くらいまでは、お年寄りが子や孫に「枕元に着替えを置くこと」を口を酸っぱくしていっていたのではないかと思います。

かくいう筆者の家も、祖母が健在のころにはやはり着替えをすぐに着ることのできる場所に置いておくように言われていましたが、着替えの話とセットでよく空襲や災害の話をしていましたので、これは戦争時に何か起きたら、すぐに着替えて避難できるように準備しておくようになったのかなと思っています。

突発した非常時に逃げなければいけなくなったとき、寝巻のままで避難をするのはいろいろな意味で危険だなと感じます。枕元に着替え、そして避難用の靴を置いておくことで、いざというときに迅速に行動ができると思います。

また、これが準備できていると、夜間に停電して暗いときにでも着替えがあるのはわかっているので慌てなくてすむことも利点です。

寝る前のちょっとした工夫で、災害時や翌日に迅速に行動ができる習慣として、枕元に着替え、そして非常時に履いて逃げるためも靴を備えておくといいと思います。

ちなみに、非常用の靴は普段使いのものとは異なります。まっさらな靴を準備しておいて、今履いているのがダメになったら買っておいたその靴を使い、また新しいのを非常用の靴として使います。

使っている靴を枕元に置くと、雑菌が辺りに舞うことがありますので、靴を準備するときにはその部分について気を付けてください。

カテゴリー: 試してみた

【活動報告】高津小学校防災クラブを開催しました

2022年12月21日に益田市立高津小学校で防災クラブを開催しました。

今回は二本立てで、最初は火災について、その後は大きなゴミ袋を使った防寒着を作ってみました。

火災については、前回の防災オリエンテーリングで消火器の表示を見た子が「電気火災ってなんだ?」と呟いたことから、油火災や電気火災の時にどうして水を使ってはいけないのかについて、映像を交えながら確認してもらいました。

その後は、火を使わずに温まれる方法ということで、ごみ袋を使った防寒着を作ってみました。

毎年この防寒着づくりをやるといろいろな防寒着ができて面白いのですが、今回は時間がなかったこともあって割と普通のものができていました。

実際に着用した子からは「あったかいね」という感想をくれました。

ちょっとしたことなのですが、物事には理屈があってからくりがあります。

それを知ることで、災害時にも元気で過ごせるような子供たちになってくれるといいなと思います。

参加してくれた子供たち、そして担当の先生、手伝ってくれているスタッフに感謝します。

【活動報告】研修会「持ち歩き防災セットを作ろう!」を開催しました

2022年12月18日に益田市の益田市民学習センターにおいて、研修会「持ち歩き防災セットを作ろう!」を開催しました。

当日は雪の舞う寒い中、5名の方にご参加いただき、持ち歩くための防災セットの考え方や実際に用意してあるさまざまなアイテム類の中から自分が必要だなと思うものを選んでもらって自分用の防災セットを作ってもらいました。

これらの防災セットを普段使いのカバンなどに入れてもらって使ってもらい、しっかりとアップデートしていってほしいなと思います。

寒い中、熱心に参加してくださった皆様にこころからお礼申し上げます。

使い捨てカイロが温かくならないワケ

寒くなってくると、多くの人がお世話になる使い捨てカイロですが、せっかく封を切ったのに全然温かくならなかった経験はありませんか。

考えられる原因はいくつかあるのですが、せっかく使う使い捨てカイロなのですから、上手に温かくする方法を確認しておきたいと思います。

1.揉んではいけない

使い捨てカイロ、封を開けて早く熱くしようと揉んだりした経験は誰もがあるのではないでしょうか。

使い捨てカイロの外袋に使われている不織布は、カイロ用に作られている製品とのことで、内部に一定の酸素量を供給する加工がされているそうです。

カイロの袋を揉むと、中の活性炭や鉄粉などが酸素を供給する穴を塞いでしまって内部に十分な酸素が入らなくなり、反応が鈍くなって温まらない事態が発生します。

開封後にカイロを振るのはカイロの中身の反応を早くさせるためですが、温かくないからと言って激しくもんだり振ったりするのは逆効果だと言えそうです。

2.空気の通りを止めてはいけない

1と同じような話ですが、ウインドブレーカーやビニールカッパなど、空気を遮断する服のポケットなどに入れると、やはり酸素の供給量が減ってカイロがだんだん冷たくなってくることがあります。

冷たい空気を遮断することは保温には非常に有効なのですが、カイロを入れる場所は空気を遮断しない服の中にするようにしてください

3.外袋を傷つけてはいけない

使い捨てカイロは鉄が水で酸化していく反応の過程で発生する熱を利用するものです。そのため、反応するための材料は一つを除いて全てが不織布の中袋の中に収められています。

反応を開始するのに足りない材料は酸素。これが供給されると、使い捨てカイロは反応を開始します。

使い捨てカイロの袋を改めて調べてみると、外袋は空気が抜けた状態になっていると思いますが、これは反応に必要な酸素を遮断するためにこんな構造になっています。

外袋に小さな穴でも開いてしまうと、そこから酸素が供給されて化学反応が始まってしまいます。

そうすると、いざ使おうと思ったときには反応が終了していつまでも温かくならないという状態になってしまいます。

保管するときには、外袋に穴が開かないように気を付けるようにしてください。

使い捨てカイロの内容物は、鉄、水、塩、活性炭、バーミキュライトで構成されています。

これに酸素を加えることで酸化反応が起き、鉄が酸化鉄になる過程で発生する熱を利用したものが使い捨てカイロです。

逆に言えば、酸素を絶てば反応を止めることができるので、途中で使わないときにはチャック付きビニール袋に入れてしっかり密封しておけば、使いかけの使い捨てカイロを保存することもできそうです。

使い捨てカイロは寒い時期には本当にありがたいものです。

上手に使って、寒い時期でも温かく過ごせるようにしたいですね。

「大丈夫」という情報の大切さ

災害が起きた時に自分に大きな被害がなかった場合には、あえて自分は大丈夫という情報発信はしないという方が多いと思います。

特に大きな災害の場合には、短時間で相当数の安否確認の電話やメールが集中してしまうので、通信環境への負荷を防ぐという意味でも発信を控えるということはよくあることだと思います。

ただ、心配している人から見ると情報発信がないというのは「大丈夫」だから発信していないのか、それとも「発信できないような状況」になっているかがわかりませんので、不安に駆られて相手が出るまで電話やメール等を送り続けて通信環境を悪化させてしまうことが発生します。

被災地外で被災地にいる人の心配をする人は、とりあえず無事なことがわかればいいのですから、とりあえず被災地にいる人は自分が大丈夫である旨の情報は発信したほうがいいわけですが、電話やメールでやりとりしていると状況はあまり変わりません。

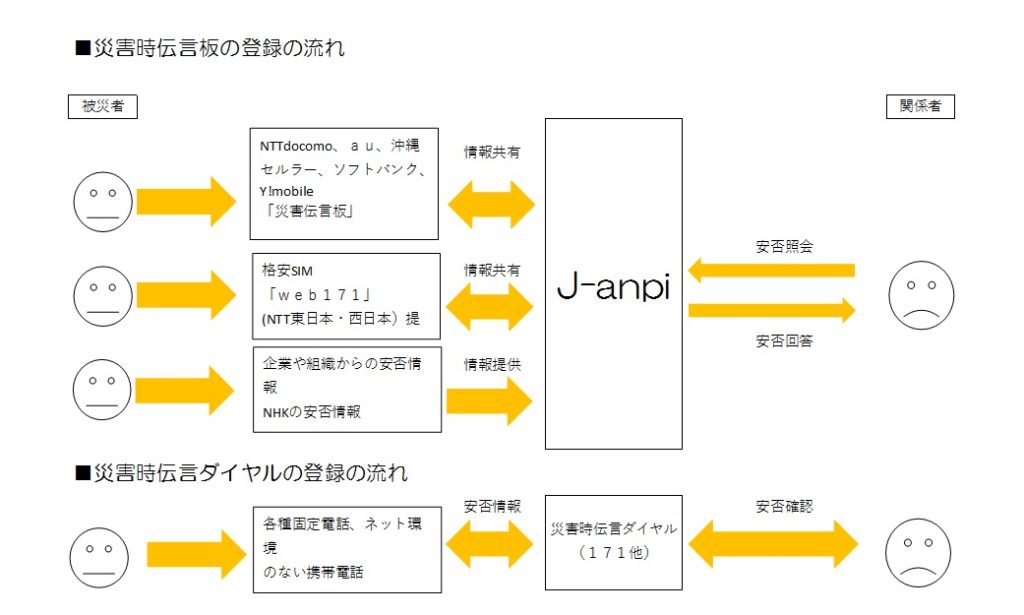

SNSや災害時伝言ダイヤル、災害用伝言版などを活用して、なるべく通信環境に負荷をかけずに大丈夫なことが伝えられるといいと思います。

SNSであればいいのですが、災害時伝言ダイヤルや災害用伝言版では一つ気を付けておかないといけないことがあります。

それは「鍵となる電話番号を決めておくこと」です。

「J-Anpi」というシステムによって、固定電話、携帯電話会社に関係なく、登録されている伝言はどこからでも見たり聞いたりできるようになっていて、いちいち探す手間はかなり減りました。

ただ、J-Anpiの伝言を聞くためには鍵となる電話番号が必要となります。

「もし自分が被災したとき、安全だったら伝言を出しておくから、〇〇番で検索してくれ」という情報を連絡してくるであろう相手に伝えておくことで、いざというときに通信環境に負荷をかけずに安否が確認できます。

これは家族間でも同じことで、いざというときにどの番号で伝言をやりとりするのかについては事前に決めておくようにしてください。

また、災害時伝言ダイヤルや災害時伝言版は平時でも訓練用に開放されているときがありますので、そういった機会を使って、実際にやりとりする練習をしておいてください。

「私は大丈夫です」ということを伝えることは大切な情報です。

自分が無事だから発信しなくても大丈夫、ではなく、無事だからこそ大丈夫だという情報を早めに発信するようにしてください。

J-Anpi(J-Anpiのウェブサイトへ移動します)

NTT西日本の災害への備え・対策サイト(NTT西日本のウェブサイトへ移動します)

非常食を食べ比べてみる

災害時の非常用持ち出し品に入っている非常食。

アルファ米や缶詰、レトルト食品などさまざまだと思いますが、あなたはそれを実際に食べてみたことがありますか。

気分の沈んでいるときや不安な時にはちょっとでも元気をつける必要がありますが、その元気のでる代表的なものの一つが食事です。

普段食べなれているものや、普段あまり食べられない好物などをこういったときに食べると、案外と気力が持つものです。

でも、口に合わない食事を毎食食べると考えてみたらどうでしょうか。

恐らく、食事が気分が落ち込んでしまうものの一つになってしまうのではないでしょうか。

ちょっとした気分の落ち込みかもしれませんが、少なくとも食事は一日何回も食べることになりますから、そのたびにちょっとずつ落ち込んでいくと、ちょっとやそっとでは復活できないくらいになってしまうと思います。

食べなれたものを食べるのが一番いいのですが、どうせ非常食を準備するのなら、さまざまなメーカーのものを食べ比べてみることをお勧めします。

缶詰やレトルトパウチ、アルファ米など、非常食を作っているメーカーさんはかなりありますが、各社とも自社が一番おいしいと思う味付けで売り出しています。

そのため、同じ名前の商品でも味が全く違うことがあるのです。

つまり、一つ食べておいしくなかったとしても、他の会社なら好みの味があるかもしれないのです。

もちろん結果的にすべてのメーカーがダメなひともいると思いますが、各社を食べ比べして、自分の好みの味を探すというのも楽しみの一つではないでしょうか。

ちなみに、最近ではアルファ米もさまざまな味が出ていますし、一昔に比べるとかなり味もよくなっています。

また、売っている場所も増えてきていますから、買い物に出かけた時にでも探してみて、もし見つけたなら、実食してみてはいかがでしょうか。

。

揺れやすい地形、揺れにくい地形を知る

地震では震源から同じ距離であっても同じ震度や同じ揺れになるわけではありません。

揺れを拾いやすい地形だとより揺れますし、逆に揺れにくい地形だとほとんど揺れません。

揺れを拾いやすい地形は、俗にいう「軟弱地盤」と言われるような場所で、硬い岩盤の上に柔らかな地盤が乗っているため、本来の揺れ以上に揺れてしまいます。

そのため、震源から離れていても、建物が倒壊したり大きな被害が発生します。

建物の構造自身がよく問題になりますが、実は建物の構造よりも建物が乗っている地盤の状態のほうが、地震に対して大きな問題となるのです。

1995年に神戸や淡路島が大きな被害を受けた阪神淡路大震災や2004年に新潟県の中越地方が大きな被害を受けた新潟県中越地震では、この地盤の脆弱性が建物の倒壊を増やしてしまったと言われています。

では、地盤の柔らかさや固さはどうやって調べればいいのでしょうか。

実際には専門家に地盤調査をしてもらうのが一番ですが、おおざっぱに見るのであれば、「地震ハザードカルテ」というものがあります。

これは全国を250mのメッシュで区切って、揺れやすい場所や揺れにくい場所の診断をするもので、大まかな参考になると思います。

さまざまなところで言われているところですが、地震は起きた時には勝負がついています。

建物の倒壊や半壊といった被害を防ぐには、こういった地味な調査も重要になってきますので、よかったら参考にしてみてください。

地震ハザードステーション(防災科学技術研究所のウェブサイトへ移動します)

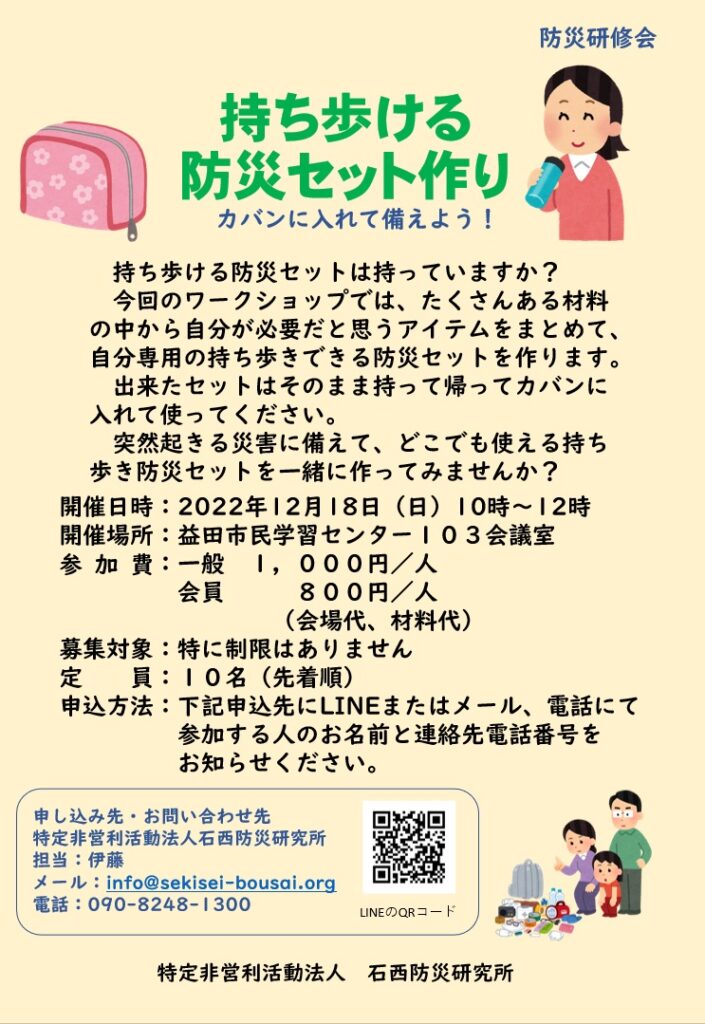

【お知らせ】「持ち歩ける防災セットを作ろう」を開催します。

来る12月18日(日)に益田市の市民学習センターにて、ワークショップ「持ち歩ける防災セットを作ろう」を開催します。

当日は普段のカバンに入れておくことのできる防災グッズを選んで自分だけの持ち歩ける防災セットを作ってみます。

また、よくある防災グッズを実際に使ってみたり、選ぶ時のコツなども考えていきたいと思っています。

詳しくは画像のチラシをご確認ください。

資材の準備の都合上、できるだけ事前申し込みをしていただけると助かります。

興味のある方のご参加をお待ちしております。

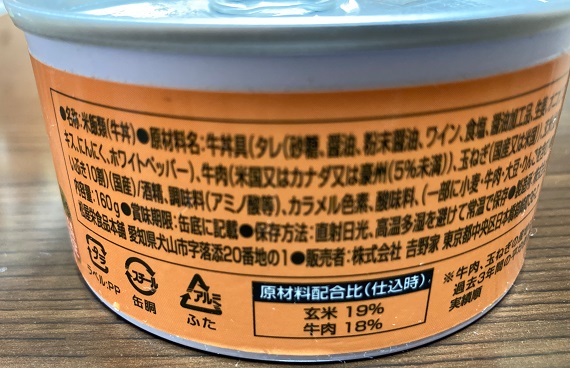

【試してみた】牛丼缶を食べてみた

牛丼缶というのがあります。

牛丼で有名な吉野家さんが販売しているものですが、「非常用保存食」となっているとおり、災害時の食事としても使えるように冷たいままでも食べられるようになっているそうです。

冷めた牛丼というとべっとりとして油が固まっていて食べられないという印象なのですが、本当においしく食べることができるのか。

気になったので買って食べてみることにしました。

お値段は、牛丼として考えるとかなり高いですが、非常食として考えたら妥当かなと思うくらい。

缶切り不要のプルトップ缶で、開けるのは簡単です。

開けてみると、イメージしたような冷たくなった牛丼が登場。

温めたほうがよかったかなと思いながら、食材を箸で持ち上げてみると、案外と簡単に持ち上がります。

たれはごはん全体にまぶされているような感じです。

食べてみると、最初の一瞬、油のざらっとした触感を感じるものの、口内の体温で油が溶けてちゃんと牛肉の味がします。

非常食なので、栄養のバランスを考えてのことだと思いますが、ご飯は麦飯。食感はプチプチします。

筆者は麦飯が大好きなのでご機嫌でしたが、苦手な人は食べにくいかもしれません。それくらいしっかりと麦飯です。

おやつくらいの分量かなと思っていたのですが、食べてみると結構満足感があります。ご飯が麦飯なのでしっかりと噛むというのもあるのかもしれません。

缶詰なので、汁漏れを気にせずどんなところでも食べることのできる牛丼。

麦飯好きな人、牛丼好きな人は非常食として一度試してみてはいかがでしょうか。

| 吉野家 缶飯牛丼12缶セット【非常用保存食】【常温配送/冷凍同梱不可】【送料無料】価格:9,180円 (2022/11/8 20:33時点) |

【活動報告】「はじめての防災キャンプ冬の陣」を開催しました

去る11月5日から6日にかけて、益田市北仙道公民館において「はじめての防災キャンプ冬の陣」を開催しました。

今回は13名の子供たちが参加してくれ、一泊二日で疑似避難所での避難体験をしました。

当日の夜はかなり冷え込み、子供たちもなかなか眠れなかったようですが、それでも最後まで元気いっぱいにさまざまな企画に挑戦していました。

「またやってほしい」というご意見をいただきましたので、春になったらまた企画してみたいと考えていますので、興味のある方はご参加ください。

今回参加してくれた子どもたち、参加を許可してくださった保護者の皆様、忙しい中を手伝ってくれたスタッフの皆さん、北仙道公民館様をはじめ、さまざまな形で支援してくれた皆様にこころから感謝します。

本当にありがとうございました。