災害時に限らず、日常生活でも火事を誘発するようなちょっとしたミスをすることがあります。

実際、どのタイミングでどんな場所から出火するかはわかりません。

消火用水バケツを用意している人もいるとは思いますが、てんぷら油などの油火災や漏電、ショートによる電気火災では水での消火は厳禁です。

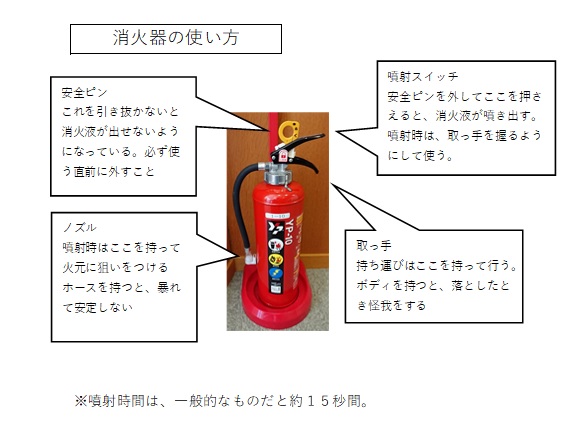

消化能力やさまざまな火災に対応しているところを考えても、消火器は必須のアイテムだと思っています。

書いている筆者自身も、ある時立て続けにボヤを出し、スプレー缶タイプの携帯消火器がなかったら、家が丸焼けになっていたかもしれないという事態になったことがあります。

消火器は粉末式でなくても構いません。スプレー缶の炭酸ガス式のものでも初動であればしっかりと消せます。

気を付けるのは、できる限り普段火を使う場所に近いところに置くことと、冷静になることです。

そして、火が見えなくなってもスプレー缶からガスが出なくなるまでは徹底的に火元に吹き付けること。

どうせ中途半端に残っても使い道に困るので、完全に無くなるまで吹き付けてやりましょう。

本式の消火器は少々火が強くてもしっかりと消すことができます。

スプレー式の簡易消火器と、しっかりと消せる消火器。

それぞれに準備して、いざというときに備えておきたいですね。