サバイバルキットは軍隊で非常事態になったときに自分の命を守り繋ぐための最低限の装備が入っているセットです。

その軍隊の環境や装備、人件費の違いでサバイバルグッズの中身もかなり違うようですが、これを非常用持出袋に入れてある人というのが一定数いるそうです。

「○○軍レンジャー部隊御用達」などと書いてあると、つい買ってしまい、それで安心する人もいます。筆者も実はそうです。

でも、サバイバルキットは本当に使えるのでしょうか?

筆者の結論から言うと、「相当使い込まないと使えない。また、サバイバルグッズよりも便利で使える道具が多い街中ではたいした出番はない」感じです。

例えば「ワイヤーソー」。これは細いワイヤーの両端にリングをつけ、そのリングに指を入れてワイヤーで木を切ろうとする道具です。

実際に使ってみましたが、くたびれるだけで思うようには切れませんでした。ワイヤーソーに頼るなら、そのへんでのこぎりを探して切る方が、のこぎり探す時間を入れて考えても早いと感じたくらい。

次は多目的ツール。カード型でその中にレンチや栓抜き、缶切りやドライバーなどが入っています。ツールとしては便利なのですが、使うにしたらその形のせいでいるいろと使いにくいのが実際です。

ファイヤースターター。普段から使い慣れていないと絶対に火はつきません。濡れても大丈夫というのが売りですが、これなら防水マッチやライターの方がよほど使えます。

そんなこんなで、使えるものというとせいぜい鏡と笛くらいでした。

考えてみれば、軍隊ではサバイバルキットの使い方をたたき込まれます。それは彼らがさまざまな作戦装備を持つため、自分の命を守るための装備を持てる重量に限りがあるためです。そのため、使い勝手は悪くてもさまざまな機能を併せ持った小型で軽量のサバイバルキットを作ったのではないでしょうか。

そう考えると、私たちは自分の非常用持ち出し袋には自分の生命を守り維持する道具を満載できるわけですから、少々大きくても使い勝手のよい道具を準備した方がよさそうです。

サバイバルキットを参考にして、自分には何が必要なのかを考え、準備するのがよさそうな気がします。

カテゴリー: 試してみた

カップ焼きそばを水で戻してみた

最近いろいろなところで「インスタントラーメンを水で戻してみる」というのを目にします。

さっぱり食べられるんだろうなぁと思いつつ、でもラーメンは熱いのがいいなぁとも思うわけですが、ふと、「焼きそばだとどうなるんだろう?」と思いつきまして、今回は「カップ焼きそばを水で戻せるのか、そして味はどうなのか」について試してみることにしました。

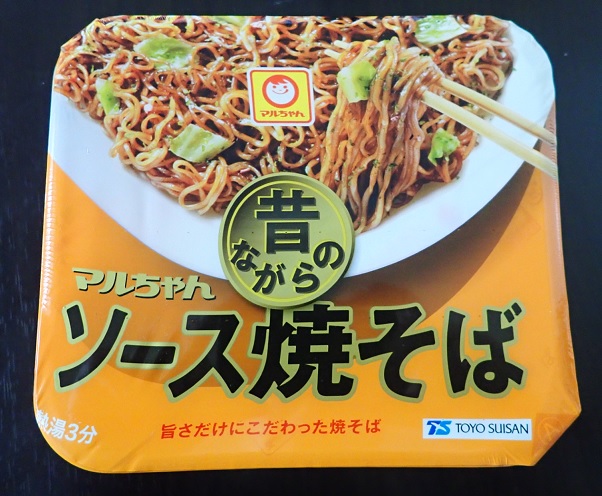

用意したのはマルちゃんの「昔ながらの焼きそば」。特売で売っていたのを買ってきました。

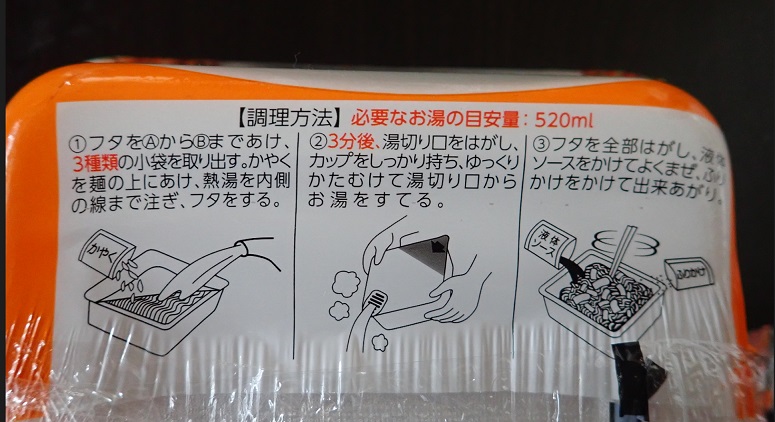

お湯の量は520ml。熱湯なら3分で完成するとのこと。

具材は乾燥野菜と液体ソース、それに青のりです。

手順に従って、乾燥野菜を入れて蛇口から直接注ぎます。熱湯と比較するため水の分量は同じにします。

ちなみに、実験した日の気温は摂氏16度。水温は摂氏6度でした。

ラーメンならおよそ45分くらいでできあがるというのを何かで読んだ記憶があるので、そのあたりまでは食べられないだろうなと思いながら、一応5分刻みで麺の固さを見ていましたが、殆ど変化なし。写真は10分経過した時点のもの。

写真は25分経過時点。麺はやっと水を吸ってきた感じで、なんとかほぐれるレベルです。

飛んで45分経過。ちまたの情報ではこれくらいで食べられると言うことでしたが、麺はちょっと堅め。堅めが好きな人ならおいしいと感じると思う堅さです。

50分経過。触ってみると、熱湯の完成品に近い状態になりましたので、これで食べてみることにします。

液体ソースを注ぎ、混ぜます。

麺への絡みは少なめですが、いい感じで完成です。

食べてみましたが、非常にさっぱりとしています。周囲への臭いも殆ど無く、仕上がりは「涼しい焼きそば」で、これは夏向きだと感じました。

当研究所のS研究員とH研究員が味見をしてみましたが、あっさりと食べられると非常に好評でした。

使う水の温度によって出来上がりの時間に差が出そうですが、水を吸う速度がゆっくりなので、少々忘れていても伸びて食べられないということにはなりにくそうです。時間はかかりますが、夏向きのメニューとして十分通用しそうな味でした。

これから暑くなりますから、ご飯が食べにくくて料理する気が出ないときにでも、一度作ってみるのもありではないかなと思います。

パスタを水で作ってみた

何かの折に「水でパスタができる」という記事を読んだ記憶はあるんです。

「水につけて6時間くらいで完成」というのは覚えているのですが、その出典には行き当たりませんでした。

でも、災害時に本当にそれができるとすれば、パスタ好きの私としては非常にありがたい。

というわけで、今回は水でパスタが本当にできるのかを試してみることにしました。

材料は、パスタ、水、鍋、そしてソースとして使うお茶漬けの素です。

使うパスタは1.8mm。一人分ずつ束ねられていますが、鍋に入らないので半分に折り、水を注ぎます。

あとは待つだけ。ゆでる場合には8分かかるのですが、水だとかなり時間がかかる気がします。

30分経過。まだしっかり堅いです。

1時間経過。少しだけしなっとしますが、やはりまだまだ堅いです。

当所理事長(私の配偶者)が「アルファ化しないと食べられないと思うよ」と哀れんだ目でこちらを見てますが気にしないことにして実験を続けます。

2時間経過。柔らかくはなっています。一本食べてみると、中はまだ堅い感じです。

2時間半経過。柔らかくなってます。でも、食べると粉っぽいです。

4時間経過。麺の中央部が油粘土のような感じになりました。はっきり言っておいしくないです。

6時間経過。一本一本が油粘土です。おいしくない、というよりも、吐きそう。

6時間経ってもとても食べられそうになかったので、熱を加えてアルファ化してみることにしました。

沸騰したお湯から麺を取り出すと、あれ?、なんだか普通にパスタっぽいものができあがりました。

お茶漬けの素をかけてみます。

なんと、ちゃんと食べることができました! ただ、麺の表面がべたべたになって「おいしい!」とまでは言えません。

感覚ですが、1時間水に漬けてそのまま沸騰させれば、普通に食べられるパスタになるんじゃないかと思います。

当初の想定とは異なる結果になってしまいましたが、燃料節約の一つの方法にはなりそうです。

ビスを使わずに家具を固定してみる

以前にL字金具とビスとで家具をどうやって止めるかについて考えてやってみたことがありますが、今回は「ビスを使わずにどうやったら家具を固定できるか」について考えてみます。

上の写真は以前我が家で取り付けた家具転倒防止の突っ張り棒。本来高いところに置くべきではないものがいろいろとおいてあります。

まだ防災のことを知る前にとりつけたものなので、鉄棚の真ん中を押さえていますが、本来は動かないように壁側に一番近いところを固定しなくてはいけませんが、忙しさにかまけて放置したままにしていました。

実は取り付けた後に起きた大阪北部地震で「突っ張り棒が天井を突き破って家具がひっくり返ってしまう」という事例が起きてしまったと聞きました。そこで、この鉄棚を確実に固定するため、二種類の違った方法で固定をすることにします。

まずは突っ張り棒を正しい位置に移動させます。

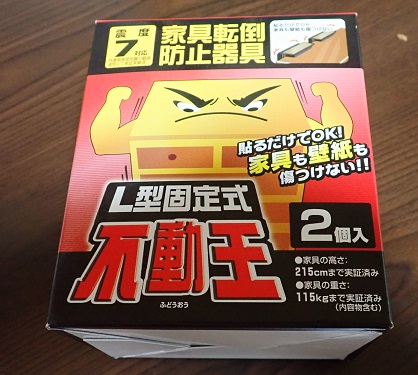

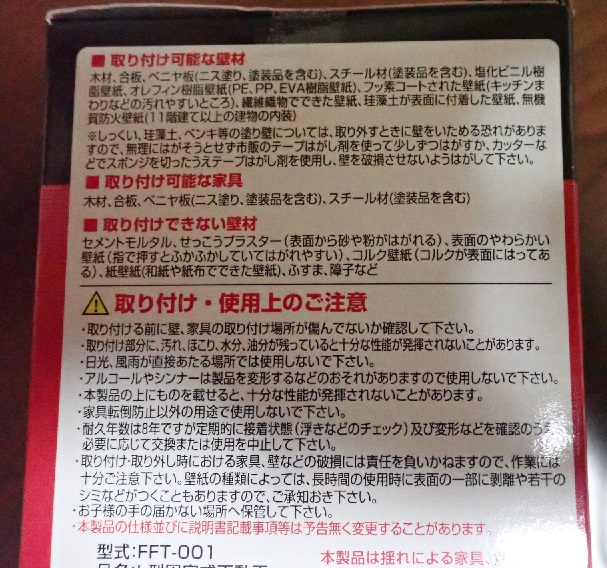

今回使うのは、この「不動王」。壁と家具を特殊な粘着テープで繋いで固定するため、壁を傷つけにくいとの触れ込みです。

柔らかい壁紙やセメントモルタル、石膏ボードなどには、不動王が粘着テープを使う構造上使えないことが書かれています。

ふわふわした厚手のスポンジが振動を上手に吸収して本体がひっくり返るのを防ぐようです。 取付方は、L字金具と一緒です。違うのは「ビスをもむ必要がない」こと。その部分が特殊な粘着テープになっているわけです。

壁側、家具側の両面テープをはがします。

で、L字金具とは逆に「家具→壁」の順番に固定していきます。

ぎゅっと押さえたら完成。とっても簡単で力も不要です。

もう一つも同じように取り付けて、これで完成。突っ張り棒と不動王の二種類の固定具で固定を多重化しました。

「不動王」の寿命は5年くらいとのことですが、固定部分がはがれていないかの確認は一年に一回くらいした方がいいかもしれません。

これで家具倒れるまでに逃げ出す時間を稼ぐことくらいはできそうです。

|

不二ラテックス 不動王家具転倒防止器具L型固定式 FFT-001 価格:2,319円 |

灯りを作ろう~ツナ缶の場合~

災害DIYでは結構有名なツナ缶ローソク。

今回はそれにチャレンジしてみます。が、その前に。

ツナ缶ローソクに使えるツナ缶ですが、なんでもいいわけではないことをご存じですか?

写真の3種類のツナ缶ですが、ローソクになるのは「いなばライト」だけです。

他の二種類は「水煮」と「ノンオイル」でいずれも油は含まれていません。

ツナ缶ローソクはツナ缶の中の油を燃料にするので、油が入っていないものは使えませんのでご注意ください。

それに注意すれば、あとはとても簡単です。

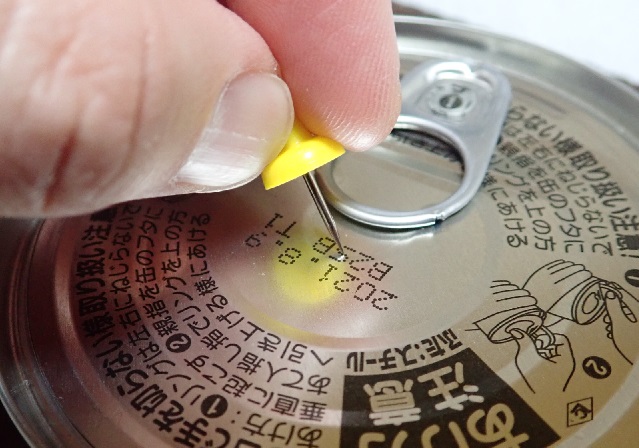

用意するのは、油漬けのツナ缶、穴を開けるための道具、そして芯となる紙です。今回は、穴開けに押しピン、芯にはキッチンペーパーを使うことにします。

油を使い切った後のツナ缶はおいしくいただけますので、開放部分の真ん中に穴を開けます。

穴が開いたら、キッチンペーパーをねじって芯を作ります。

あとはできあがった芯をツナ缶に開けた穴にねじ込むだけ。ツナ缶に使われている油は粘度が低いので、あっさりと芯のてっぺんまで油が回ります。

火をつけるとこんな感じ。使うツナ缶と必要な光量によりますが、一缶で1時間から4時間程度は燃えます。

途中で消すとこんな感じ。しっかり芯まで油が回っているのがわかります。

火力を上手に調整できれば料理にも使えそうです。

昨今の健康ブームのあおりを受けてか、油漬けのツナ缶は減ってきているようですが、災害対策として準備しておくのもありかもしれませんね。

防災アプリを入れてみる

スマートフォン用の防災アプリというと有名なところでは「NHKニュース・防災」や「yahoo!防災速報」などがあります。

地方ローカルでは「東京都防災アプリ」や「大阪市防災アプリ」などがありますが、津和野町と吉賀町についてもこのアプリがあることはご存じですか?

2016年から運用されているそうですが、津和野町と吉賀町をエリアにしている「サンネットにちはら」さんのアプリの中にこの機能が組み込まれています。

ここではAndroidで説明しますが、iPhoneにも対応アプリが用意されています。

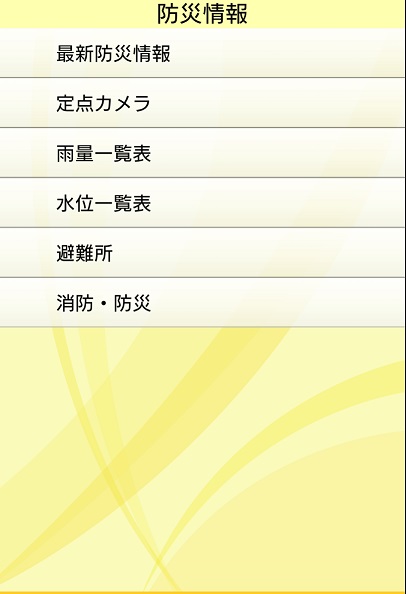

これが起動画面。初回時のみ津和野町か吉賀町かの確認があり、アプリが起動。その後は画面下の「地域選択」で切り替えることができます。

防災情報をタップすると、さまざまな情報が見られるようになっています。

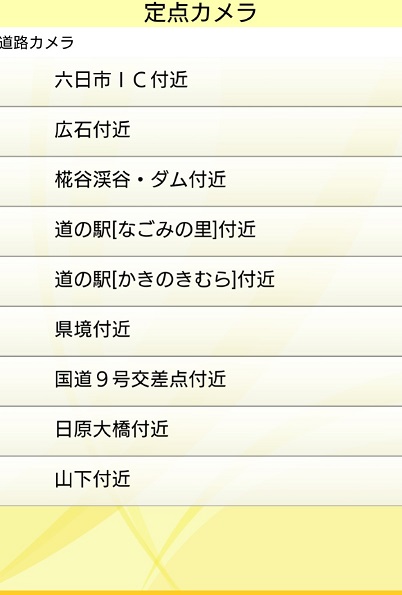

「最新防災情報」では気象情報を中心とする災害関係の情報が、「定点カメラ」では道路や河川にある監視カメラからの映像を簡単に見ることができるようになっています。

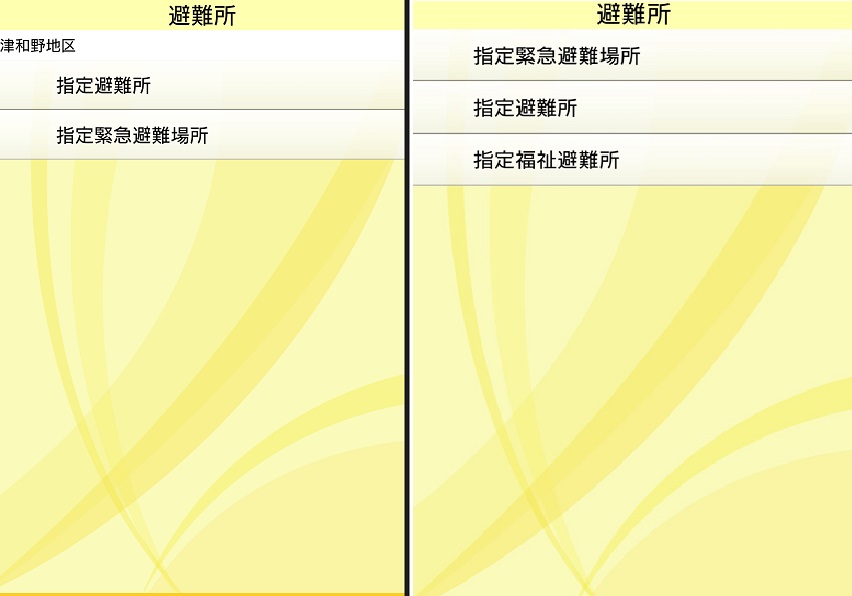

「雨量一覧」や「水位一覧」は選択した町の河川や降雨のデータが、「避難所」では同じく選択した町が決めている各種避難場所のメニューが出てきて、行きたい避難所名をタップするとナビで誘導までしてくれるようになっています。

また「消防・防災」では役場からの消防・防災関係に特化した情報が掲載されています。

いざというときに使える情報が使いやすくわかりやすく作られていますので、該当する地域にお住まいの方でスマートフォンをお持ちであれば、ぜひ一度インストールして使ってみてください。

Androidの人はGooglePlayから、iPhoneの人はAppStoreで「サンネットにちはら」と入力すると見つかります。

ちなみに、益田市は調べた範囲ではこういったアプリの存在がわかりませんでしたので、国土地理院の避難所マップに頼るしかなさそうです。

両開きロッカーの扉の固定法

保育園さんで使っているロッカーの扉をロックできるようにしようということになりました。

これがロッカーの全景。扉の内側には固定具はありません。扉のちょうつがいのスプリングで扉を固定する構造で、上下の二段となっています。

上の段は普通の金属製のドアストッパーで止めることにしましたが、問題は下のロッカー。高さ的に子どもの頭が当たるかもしれない場所なので、普通のドアストッパーでは事故が起きる可能性があります。

そこで安全面を考えてプラスチック製のドアストッパーを用意したのですが、今度は強度でいまいち不安が出てきました。

そこで、プラスチック製のドアストッパーを小改造して皿ねじを使えるようにし、しっかりと取り付けられるようにしてみました。

作業と取付、万一の場合は自己責任になりますが、改造は次のとおりです。

まずはキャップを外します。

そして、内部のピンを切り取り、その部分に錐で穴を開けます。

ねじの皿部分がキャップ内に収まるように皿に合わせて形を作り、皿ビスを貫通させてうまく収まるかを確認します。

ビスを貫通させた状態がこれです。ロッカー側には今日粘着タイプの両面テープに取り替えています。

ビスで取り付けます。皿部分はなんとかうまくキャップ内に収まりました。

全体につけるとこうなります。

上部ロッカーは内容物の重量と扉の精度によって固定具を変えています。

同じようなロッカーが3カ所あり、取付自体は正味1時間で完了しました。

このロッカーの下でお昼寝する子どもさんもいるということなので、とりあえずはこれで安全が確保できそうです。

できるところから始めて行くことで、準備は進んでいきます。とりあえずの第一歩を踏み出すことが、実はとても大切なのだろうと思います。

灯りを作ろう~ごま油の場合~

前回はサラダ油で灯りを作ってみました。

油ならとりあえず燃えるのはわかっているわけですが、その種類によって燃え方や使い方が違うのではないだろうかということで、今回はごま油を使って灯りを作ってみることにしました。

材料は、ごま油、芯を支えるアルミホイル、油を入れて燃やす皿、そして、今回は芯にキッチンペーパーを使ってみることにしました。

まずはキッチンペーパーをひねって芯を作ります。

次に芯をアルミホイルで包み、 皿にごま油を注いで芯を浸します。分量は、前回のサラダ油と同じくらいにします。

・・・10分経っても油が吸い上げられないので、全体を油に浸します。サラダ油も吸い上げが悪かったので、こんなものかもしれません。

火をつけてみました。ちゃんと燃えます。

しばらくすると、油が吸い上げられていないみたいで芯が燃え尽きてしまいました。アルミホイルが油の吸い上げを邪魔しているかもと考えて、今度は外して芯に火をつけてみます。

灯りの雰囲気はなんだか江戸時代のような雰囲気です。ただ、油の吸い上げは相変わらず悪くて芯が燃えている感じです。そのうちに芯全体に燃え広がりそうな感じになったので、危険と考えて今回は中止しました。

ごま油はサラダ油に比べて粘度があるのでそのせいなのか、それともキッチンペーパーの油の吸い取りが悪いのか、少し悩むところです。

また、そのうち確かめてみたいと思います。

L字金具+ビスでの家具固定

家具を固定しようという提案をすると多くの方はL字金具+ビスというイメージになるようで「どうせ抜けるから無駄」とか「やっても役に立たない」と言われることが多々あります。

前提条件として、固定方法はできれば二つ以上の異なる方法を使うということをご理解いただいた上で、これらを使ってどのように固定するとうまくいくのかについて考えてみたいと思います。

1.まずは家具の素材を確認しよう

固定したい家具がどのような素材で作られているのかによって固定方法も変わります。まずは固定したい家具の背面を見てみましょう。

背面になる部分の外側がどのような材料なのかを確認します。

ここから見える部分が一枚板や集成材なら大丈夫ですが、パーティクルボードのような端材を圧着接着しているようなものならこの時点でL字金具+ビスの固定は無理です。揺れると簡単に抜けてしまいます。

2.壁の構造材を確認する

次に固定したい壁がどんな構造物でできているのかを確認します。とはいっても、木造モルタル構造の一軒家の場合だと、殆どの場合壁紙の下は石膏ボードかベニヤだと思います。

家具をしっかりと固定するためには、この壁を構成する構造材の下にいる間柱や横胴縁にビスを打ち込む必要があります。

そのためには壁の厚さ+αの長さをもつビスと、下地を調べられるセンサー類を準備しましょう。また、電気の配線なども通っていますので、電源の位置関係も気にするようにします。

3.L字金具の向きに注意する

L字金具を取り付ける際には、壁側のL字のビスを家具で隠すような取り付けを行います。強度を確保するため、できれば家具の両端と真ん中を止めるようにします。

私自身は家具の床部分の手前側に必ず新聞紙をたたんだものを挟むようにしています。

家具の重心を中央部よりも気持ちだけ壁側にすることで、他の固定方法がより活きるのではないかと考えているからです。

家具の固定方法はさまざまです。

今回はよく言われるL字金具+ビスでの固定方法をご説明しましたが、これで固定できない家具は案外と多いものです。

他の固定方法については、また後日考えてみることにします。

デリケートゾーンの衛生管理

デリケートゾーンの衛生管理はいろいろと大変ですよね。

災害だからといって体の機能が変わってくれるわけでもありませんが、生理用品などには目が行きますが、「洗い流す」ということについて準備は大丈夫ですか?

携帯用ビデもありますが、肝心の「衛生的な水」を手配できなければ使うことができません。

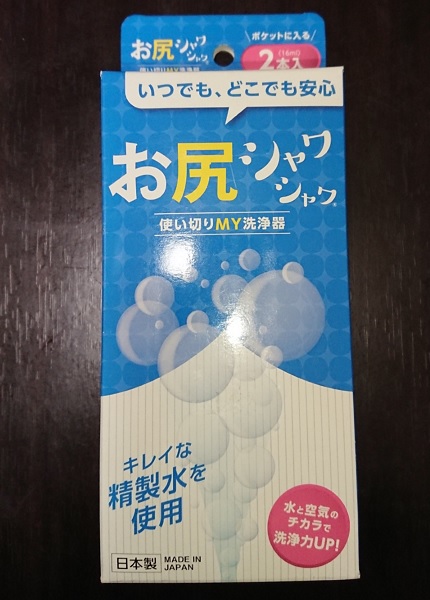

なんかないかと探してみたら、「おしりシャワシャワ」という使い切りアイテムを見つけました。

中を開けてみると、一つずつパッキングされています。

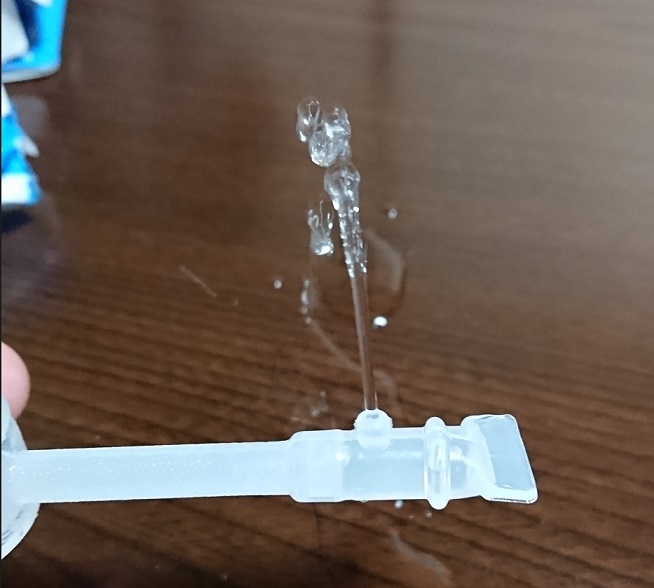

中を出すと、後ろが手押しポンプになっていて、そこに水が入れられています。分量は1本16ml。

噴き出し口はねじ切って開封するようになっています。

手押しポンプを押してみると、簡単に水が噴き出します。押し方によって強弱の調整も簡単にできます。

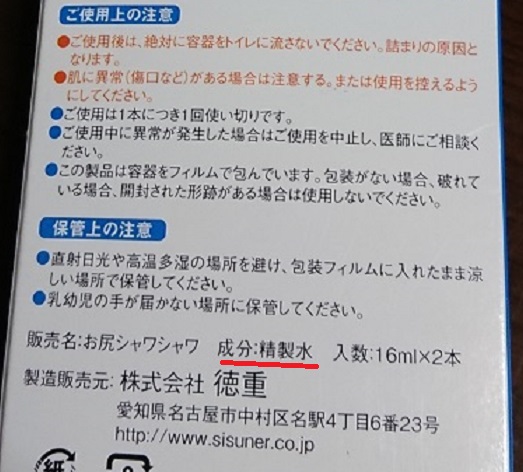

中身は精製水なので、デリケートゾーン以外にも、例えば傷口や目を洗うことも可能です。また、おいしくはありませんがいざとなったら飲用にも使えます。

災害時にもっとも手に入りにくいのは衛生的な水です。こんな風にパックされたものがあれば、多用途に使えて便利そうです。

また、そこまでの大きさはないので、持ち歩くのも難しくはなさそうです。

防災グッズの一つとして、あなたの非常用持出品セットの中に加えてみてはいかがでしょうか?

興味のある方は、以下のリンクを見てみてくださいね。

| 【定形外郵便発送】お尻シャワシャワ 3本入【送料無料】【代引不可】携帯ウォシュレット おしり洗浄器 使いきりタイプ【ラッキーシール対応】 |