以前に「飲むおにぎり」でちょっとひどい目に遭った記憶があるのですが、それでも災害食というとなんとなくおにぎりが浮かぶ筆者。

なんかないかなと思っていたら、ありました。アルファ米のおにぎり。尾西食品さんの製品です。

見た感じは小さめのアルファ米のパッケージ。これでもかとおにぎりであることを主張しています。

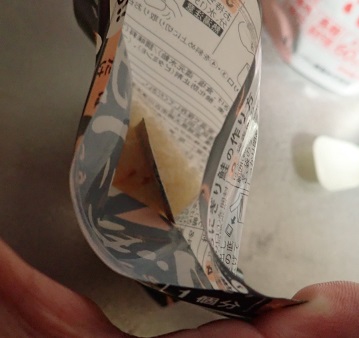

ただ、ちゃんと底がついているので自立しますし、開口部は他のアルファ米と同じくビニール製チャックがついていますが、中の空間は三角形です。

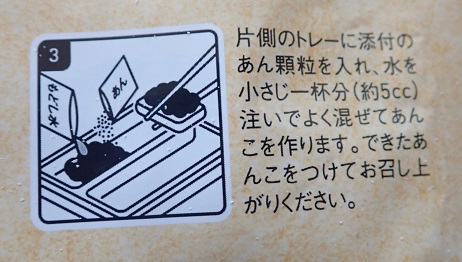

まずは中から脱酸素剤を取り出します。

普通は上から覗いたら注水線を確認できるようになっているのですが、サイドに注水状態を確認する窓がついてます。

お湯を注ぐと、どこまで入っているのかが一目瞭然で非常に助かります。ただ、注水線が太めなので、入れすぎるとうまく固まらないかもしれません。

振り混ぜて待つこと10分。まだお湯があるのがわかります。

指定時間の15分経過。無事に固まっているようです。

指示書に従ってまずはおにぎりの中腹をカッティング。そして底に近い部分から斜めにカッティング。

中からごろんとしたおむすびが出てきました。

上部注ぎ口に近い方はちょっとばらけていますが、自重でしっかりと固まっています。底の部分には、重さで沈んでしまった鮭が固まっており、不思議な光景となっています。

食べてみましたが普通においしいおにぎりでした。このまま食べてもよいのですが、海苔で巻いてやるとさらにおいしくなりそうです。

で、ここまでやってなんですが、普通にアルファ米を戻してビニール袋でおにぎり作る方が安くて簡単だったかもと考えてしまいました。

とはいえ、商品のラインナップはおにぎりそのもの。

通常のアルファ米では量が多い人や、奇をてらった目先の変わったものが好きな方は、一度試してみてもいいと思います。

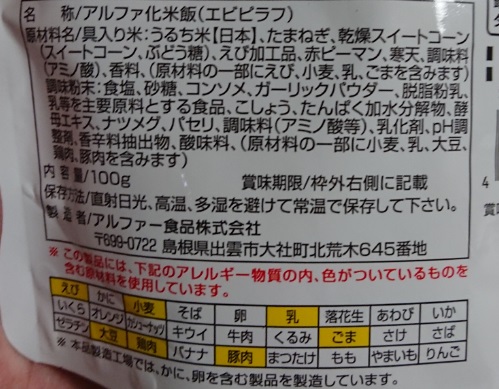

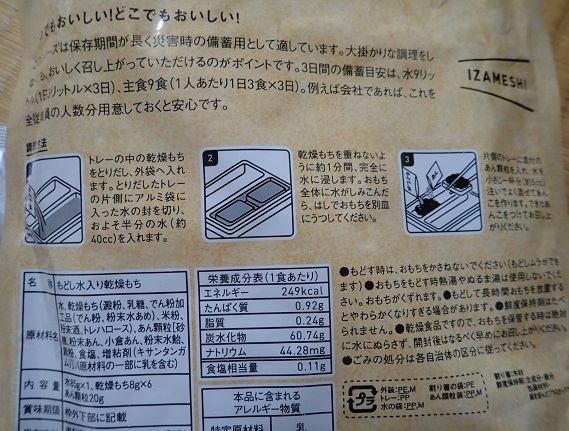

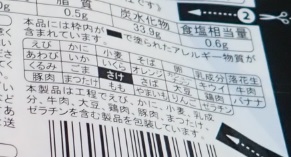

非常食なのでアレルゲン27品目の項目があるのも安心ですね。

興味のある方は是非一度試してみてください。

| 価格:198円 |