ここ最近の台風はかなり大型で強いものが多く、気をつけていないと風でいろいろなものを空へ飛ばしてしまうことになります。

飛んでいったものは、風に乗ってどこかの建物の窓や壁を壊してしまうことも。

自分の所有している物が飛んでいったりしないように、台風が来そうなときにはあらかじめ準備しておくことが大切です。

ところで、飛んできた物への対策は取っていますか。

壁に当たるのは大丈夫としても、もしも窓ガラスに直撃すると、場合によってはガラスが飛散して屋内に飛び散り、その後風雨が部屋中に吹き荒れることになるかもしれません。

普段から風の強いところの窓については、ある程度の対策をしておいた方がいいと思います。

そこで、今日は窓の台風対策を考えてみたいと思います。

1.一番いいのは雨戸です。

もしも家の窓に雨戸がついているのであれば、それを展開することで窓の損害を防ぐことは可能です。

雨戸は展開時に破損していないことを確認し、しっかりと閉めてロックしておくこと。ロック機能が無い場合には、雨戸を釘で打ち付けておくと安心です。また、シャッター式や金属タイプのものも含めて、風の通り道を作らないように空間が空かないようにしておきましょう。

2.雨戸がない場合の対策

雨戸が無い場合の対策を考えてみます。

窓ガラスは強化ガラスであっても当たり所が悪いと割れることがありますので、最悪を考えて対策をします。

当研究所の施工例。網戸は強い風だと飛ばされてしまう可能性が高い。あらかじめ撤去しておくと、余計な心配をしなくてすむ。外した網戸は屋内や風に当たらないところへ収納しておくことを忘れずに。

当研究所の施工例。網戸は強い風だと飛ばされてしまう可能性が高い。あらかじめ撤去しておくと、余計な心配をしなくてすむ。外した網戸は屋内や風に当たらないところへ収納しておくことを忘れずに。

まずは網戸を外します。固定式の網戸で無い場合には、外れて飛んでしまう可能性があるので、面倒ですが外して屋内に収納しておきましょう。

その上で、ガラスの上を何かで覆う処理をします。例えば、ベニヤ板や段ボールでガラス部分を覆ってしまえば直撃を防ぐことができるので、割れる確率をかなり落とすことができます。

気をつけたいのは、ベニヤ板や段ボールは必ず外側から張ること。内側に張っても、直撃を防ぐことはできないのでガラスが割れる可能性は変わりません。ただ、割れた後のガラス飛散対策にはなるので、やること自体は無駄ではないと思います。

当研究所での施工例。段ボールは大きいのが手に入らず、ベニヤ板は固定ができないので、プラ段を使って窓面を固定した。ないよりはマシと信じている。

当研究所での施工例。段ボールは大きいのが手に入らず、ベニヤ板は固定ができないので、プラ段を使って窓面を固定した。ないよりはマシと信じている。

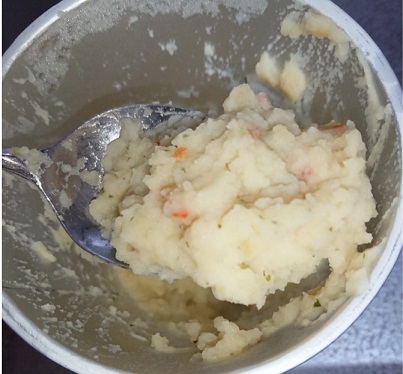

当研究所の施工例。段ボールで覆った場合。重量のある飲料系のケースは箱が小さいのでつぎはぎになってしまうのが難点。

当研究所の施工例。段ボールで覆った場合。重量のある飲料系のケースは箱が小さいのでつぎはぎになってしまうのが難点。

窓の外で作業ができない場合には、割れないようにする対策は難しいですが、内側から飛散防止フィルムを貼っておけば、割れても窓ガラスがそのまま窓に残っている可能性が高いです。

飛散防止フィルムを貼ることもできない場合には、応急処置として窓ガラスに布テープを「米」状に貼り付ける方法があります。

当研究所の施工例。段ボールの数が足りなかったのでここだけ米印に養生テープを貼ってみた。養生テープが勧められている記事もあるが、事前にしっかりとガラス面をきれいにしておかないとすぐに剥げてしまうのが難点。あくまでも大きな破片が飛ばないための対策であることに注意。

当研究所の施工例。段ボールの数が足りなかったのでここだけ米印に養生テープを貼ってみた。養生テープが勧められている記事もあるが、事前にしっかりとガラス面をきれいにしておかないとすぐに剥げてしまうのが難点。あくまでも大きな破片が飛ばないための対策であることに注意。

ただ、これはあくまでもガラスの飛散対策なので、割れても大きな破片は飛び散らない程度の気休めだと思ってください。

また、布テープを「米」状に窓に貼り付けた後、部屋側に厚手のカーテンを引けば、ガラスの飛散対策にはなります。

3.普段からやっておくと楽なこと

普通の窓ガラスでも断熱、強化ガラスであっても、飛散防止フィルムを貼っておくことは大切です。

断熱フィルムでも構いません。フィルムが貼ってあることによって、ガラスの一体化を守ることができるので、きわめて飛散しにくくなります。

また、窓にはカーテンやブラインドを取り付けておき、災害時にはすそを床などに固定できるような方法を考えておくと、より安全になります。障子であれば、紙製ではなくビニール製のものを張ることでガラスや風雨で障子が破れることを防ぐことが可能です。

なによりも、危険な場所に生活の空間を置かないこと。ガラスが飛散したときにその飛散範囲に自分が居ないように、普段から居場所に気をつけるようにしましょう。

4.参考として

窓に貼るベニヤ板は、布テープではしっかりと固定ができませんので、できればビスで留めてしまいましょう。

また、段ボールを使う場合には、お茶やドリンクなど重量物を運ぶための段ボールの方が肉厚で丈夫です。

いずれも窓ガラスだけで無く、桟を覆うように固定するのがポイントです。窓と段ボールの間のほんの数ミリの空間が、被害を劇的に防いでくれます。

最後に、布テープや養生テープを貼るときには、あらかじめ貼り付ける面の汚れはしっかりと落としておくことを忘れないでください。

最近のご家庭では大きな窓が増えていますが、破損するとかなりお財布に痛い金額を修繕費として支払わないといけなくなります。

それを防ぐためにも、台風が来る前に、窓の手当をしっかりとしておきたいですね。

ところで、風には通り道がありますので、普段から風が吹かないところは台風の時でもそこまで強力な風は吹きません。

普段から風の強さを意識しておいて、強く風の吹く場所を重点的に作業しておきましょう。