スポーツドリンクや経口補水液は、炎天下での必需品になりつつありますが、その都度買うと案外馬鹿にならない出費になります。

時間があるのであれば、経口補水液は簡単に作れますので、今日はそのレシピをご紹介します。

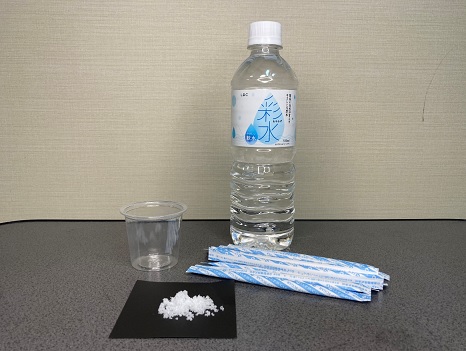

1.経口補水液の材料

(1)水 500ml(ペットボトル1本)

(2)砂糖(グラニュー糖) 27g

(3)塩 1.5g

2.作り方

(1)の水を50cc別容器に移し、(2)と(3)を入れ、溶けるまで混ぜる。

3.注意点

作ったものは要冷蔵とし、その日のうちに使い切ること。

飲む都度作るのが理想。

このレシピで作ると、市販のスポーツドリンクと経口補水液の中間の濃度のものができます。

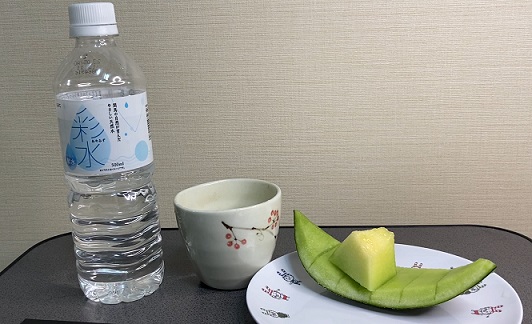

このままだと少し飲みにくいので、レモン果汁やかぼす果汁などを少し加えると飲みやすくなります。

砂糖の量にびっくりするかもしれませんが、普段飲んでいるスポーツドリンクはこれよりも多い糖分が含まれています。

ちなみに、ユニセフのレシピだと砂糖が30gになりますので、それで作ってもいいと思います。

ちなみに、スティックシュガーや軽量スプーンなどがない場合には、ペットボトルの蓋を使うこともできます。

国産のペットボトルの蓋はJIS規格で作られているものであれば互換性があり、キャップ1杯が約7.5ml入るように作られています。なので、すりきり4杯いれると30ml=30gとなります。フタは濡れていると正しくはかれないので、水気はしっかりと拭き取って使うようにしてくださいね。また、救援物資として送られてきた日本以外のペットボトルではこの限りではないので、それも注意が必要です。