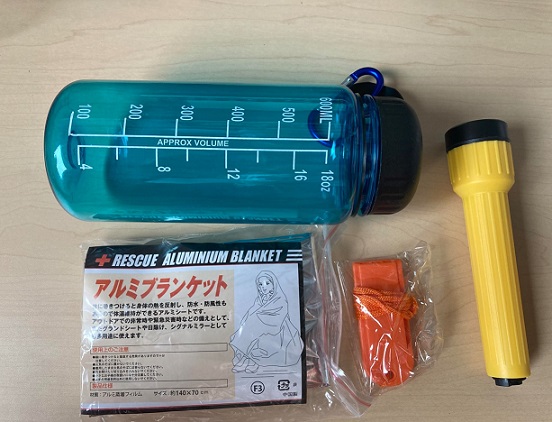

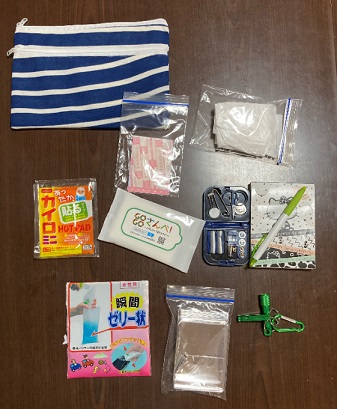

災害時の非常用持ち出し品に入っている非常食。

アルファ米や缶詰、レトルト食品などさまざまだと思いますが、あなたはそれを実際に食べてみたことがありますか。

気分の沈んでいるときや不安な時にはちょっとでも元気をつける必要がありますが、その元気のでる代表的なものの一つが食事です。

普段食べなれているものや、普段あまり食べられない好物などをこういったときに食べると、案外と気力が持つものです。

でも、口に合わない食事を毎食食べると考えてみたらどうでしょうか。

恐らく、食事が気分が落ち込んでしまうものの一つになってしまうのではないでしょうか。

ちょっとした気分の落ち込みかもしれませんが、少なくとも食事は一日何回も食べることになりますから、そのたびにちょっとずつ落ち込んでいくと、ちょっとやそっとでは復活できないくらいになってしまうと思います。

食べなれたものを食べるのが一番いいのですが、どうせ非常食を準備するのなら、さまざまなメーカーのものを食べ比べてみることをお勧めします。

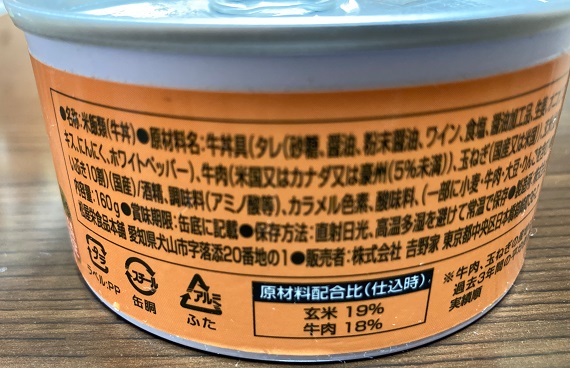

缶詰やレトルトパウチ、アルファ米など、非常食を作っているメーカーさんはかなりありますが、各社とも自社が一番おいしいと思う味付けで売り出しています。

そのため、同じ名前の商品でも味が全く違うことがあるのです。

つまり、一つ食べておいしくなかったとしても、他の会社なら好みの味があるかもしれないのです。

もちろん結果的にすべてのメーカーがダメなひともいると思いますが、各社を食べ比べして、自分の好みの味を探すというのも楽しみの一つではないでしょうか。

ちなみに、最近ではアルファ米もさまざまな味が出ていますし、一昔に比べるとかなり味もよくなっています。

また、売っている場所も増えてきていますから、買い物に出かけた時にでも探してみて、もし見つけたなら、実食してみてはいかがでしょうか。

。