夏になるといろんな食べ物の傷みが早くなり、弁当の作り方や野菜などの保管に頭を悩ませることにになります。

防災の中では食材をローリングストックして数日分は保存できるようにしましょうということがよく言われていますが、冷蔵庫や冷凍庫に頼りきりだと、停電の時に食材が全滅してしまうこともありえます。常温で安全に保管できて手をちょっと加えると食べられるものがあれば、それをストックしておくのも手です。今回はわが家でのローリングストックの一部をご紹介します。

例えば、常温保存が可能なロングライフ牛乳というのがあります。紙パックの内張にアルミが使ってあり牛乳を長期保存できるようになっているのですが、学童保育に出かけているうちの子はこのロングライフ牛乳を持っていくことがあります。

一般的に、牛乳は夏場に常温保存をすると確実に腐りますが、長期保存が目的のロングライフ牛乳であれば開封しない限りは常温保存ができますので、学童保育の時のお昼ご飯で持参したロングライフ牛乳をそのまま安心して飲むことができるのです。冷やした方がおいしいのは間違いありませんが、常温のロングライフ牛乳もさほど味は悪くないらしく、特に文句も言わずに持って行っています。

こうすることで、ロングライフ牛乳を定期的に更新することができますし、こどももその味に慣れているためいざというときに違和感なく飲むこともできます。

他には、糸こんにゃくがあります。売り場では冷蔵保存の場所にありますが、裏面の保存方法を見てみると「直射日光を避け、常温で保存」と書かれていることが多いですので、普通に常温で保存することが可能です。

これを定期的に使って更新していくと、いざというときの大切な食物繊維として活用することが可能です。

日々の生活の中で普段使いしているものはどのような保管方法なのか、それを確認してみると非常食をたくさん用意しなくてもなんとかなりそうだという気になってくるから不思議です。

自分の生活で食べたり飲んだりしているものを上手にやりくりすれば、さほどお金をかけなくてもしっかりとしたローリングストックができるのではないかと思います。

カテゴリー: アイテム

気になる看板を調べてみた

ちょっと前から道路を走っていて気になったのがこの看板。

土砂崩れマークがついていて、なにやら記号と連絡先が記載されており、連絡先には島根県の道路管理部門の電話番号が記載されています。

数年前に起きた大規模な土砂崩れの後で、広島県の県管理区間に据えられた危険度を示す看板と同じなのかと思ったのですが、それにしてはサイズも小さいし、向いている方向もまちまちで、ドライバーに注意を促しているようにも見えません。

連絡先はやっぱり割愛。

なんだかよくわからなかったので、道路管理者である県土整備事務所に聞いてみました。

その回答によると、この看板は利用者に対するものでは無く、管理者が落石の警戒区域を目で分かるようにつけている目印なのだそうです。

確かに「起点」「終点」とかかれた看板が立っているので、その看板の間が落石の警戒区域なのでしょう。

広島のように危険度を大々的に知らせるものでは無いが、落石の起きやすい区域ではあるので通行には十分注意してくださいとのことでした。

答えが分かってみると大したことのない話だったのですが、改めて意識してみると、石の落ちやすい場所というのはたくさんあるんだなとわかります。

道路を走行するときにこれらの看板を見かけたら、石が落ちてるかもしれないということに気をつけて運転した方がよさそうですね。

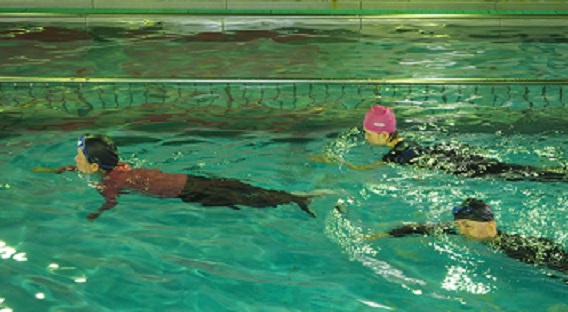

【活動報告】着衣水泳体験会を実施しました。

去る7月28日午前10時から益田スイミング様で着衣水泳体験会を実施することができました。

当日は久しぶりの良い天気にもかかわらず10名の方にご参加いただきましたことに感謝いたします。

益田スイミング様の原田コーチと石川コーチにご指導いただき、柔軟体操の後はまずは浮き方から教わりました。

息を吸い込み、両腕を大きく拡げて体の力を抜いて浮く、ということだったのですが、試してみた所長はさっそく水没してしまいました。

体に力が入っており、腰を中心に体が「く」の字に曲がっていたため浮力が足りず沈んでしまった、とのコーチの指摘。

何度かやっているうちに、なんとか体を浮かせることができました。

その後は、そのまま安全な場所へ泳いで移動するのですが、これまた力が入って沈没。久しぶりに水に入ったと言うこともあるのですが、やはりかなり勝手が違います。

泳ぎ達者な参加者の皆様も、着衣だとかなり勝手が違うらしく四苦八苦。

水の中にいるときには服のおかげで浮力はできるのですが、服やズボンの生地がまとわりついて動きにくいのです。そして、水からあがると途端に服がまとわりついて重たくなります。

着衣のままがいいのか、それともなるべく脱いだ方がいいのか、判断に迷う感じでした。

その後は水に落ちてしまったときの安全な脱出方法についてレクチャーをしていただきました。

落ちてしまったら、まずは周囲の確認。そしてなるべく体力を温存できる泳ぎ方で陸地を目指すということで、実際に事故を想定してプールサイドからプールへ落としてもらい、安全な場所まで泳ぐという体験をし、違いを確認すると言うことで靴とズボンを水中で脱いで泳いでみるという体験もしました。

着衣水泳をしているときははっきりとわかりませんでしたが、靴とズボンを脱いだだけで格段に泳ぎやすくなり、それまで苦戦していた参加者の皆様もすいすいと泳いでいました。

そして最後に救助の方法を教えていただきました。

基本は溺れている人には近づかない。道具を使って救助すること、ということで、ペットボトルを遭難者に投げて浮かんでもらうという方法を教わりました。

試しにペットボトルに水を少し入れて投げてみるのですが、なかなか上手に飛びません。これも経験が必要だなと感じました。

一番最後に、おまけとして水を一杯に満たした長靴を履いて歩くという体験をしていただきました。

今回の着衣水泳体験会では運動靴を履いてやりましたので、期せずして運動靴と長靴で水の中を歩いたらどうなるかを実体験していただくことができました。

一番最初に履いた人はうまく歩けずによろけてしまいましたが、それを見ていた他の方は上手に歩いてみたり、中には水が入ったまま飛び跳ねる人がいたりと、普通では見られない体験ができました。

体験された皆様からは「服を着たまま水に落ちたら、泳げると思っていてもけっこう難しい」「なるべく早く服を脱ぐほうが助かる可能性が高い」「泳げないけれど浮くことはできそうだ」「水害の避難の時には長靴より運動靴だね」「益田スイミングで体幹トレーニングしてるから水入り長靴のジャンプも余裕!」などといったご意見をいただき、賑やかに終了させていただくことができました。

子どもさんは学校で着衣水泳をやる機会が増えていますが、大人の方はあまり体験する機会のない着衣水泳。私自身もそうでしたが、「知っている」ということと「体験している」ということはまったくの別次元の話だなとしみじみと感じました。

なるべくたくさんの大人たちに体験していただきたいと思いますので、来年またできることを目指して頑張ります。

今回の体験会の実施にあたって、ご参加いただきました皆様、そして開催に関して全面的にご協力いただきました益田スイミングの皆様に改めてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。また、今回の趣旨に賛同してご寄付いただきました皆様にも感謝いたします。収支報告につきましては、別途個別にご案内いたしますことをご了解ください。

カセットコンロの事故を防ぐ

梅雨が明けて夏本番です。暑い中に行うBBQなどは非常に楽しいものですが、火の取り扱いには充分に気をつけていただきたいと思います。

特にカセットコンロでの事故が増えるのもこの時期ですので、今回はカセットコンロの取り扱いについて確認してみたいと思っています。

カセットコンロについては以前に触れたことがありますが、カセットボンベとコンロが一体となっていて非常に使い勝手の良い道具です。

ただ、炭火を着火するのに使ったり、大きな鉄板や鍋、魚焼き器を使ったり、風を遮るために周囲を段ボールなどで遮風したりすると、セットされているカセットボンベが以上加熱を起こしてボンベが中のガスの膨張圧力に耐えきれなくなって爆発してしまうことがあります。

また、カセットコンロでは使うカセットボンベが指定されています。これは指定外のカセットボンベの中には粗製濫造のものも混じっているためで、指定品であれば充分耐えられるはずのコンロの熱に耐えきれずに爆発したり、ガスの接続口からガスが漏れて爆発というケースもあるようです。

実際のところは指定外のカセットボンベを使うこともあるかもしれませんが、その場合にもし事故が発生すると、カセットコンロとカセットボンベの製造メーカーは一切責任を取ってくれないと言うことは知っておいてください。

というわけで、カセットコンロの事故が起きる多くの場合は次の3つが考えられます。

1.鉄板や鍋、魚焼き器などから起きる輻射熱によりカセットボンベが過熱して爆発するもの

2.炭火起こしや花火の着火など、本来の用途以外で利用し、カセットボンベが加熱して爆発するもの

3.メーカーの異なるカセットコンロとカセットボンベを利用したことによるもの

夏場は日差しが強く気温も高くなるため、通常よりもより厳しい条件になると思います。

ちょっと気をつければ防げるようなことばかりですので、楽しいひとときを過ごすためにも、カセットコンロの取り扱いには充分にご注意ください。

「なぜそうなるのか」の理屈も知っておこう

とある防災関係の講座で聞いた講師さんのお話です。

あるところで防災講座を頼まれたその講師さんは、受講者と一緒にツナ缶ローソクを作ってみようと考え、依頼先のスタッフに「ツナ缶を用意してください」とお願いをしました。

本番当日。ツナ缶ローソクの作り方を実演して見せた講師さん、最後の点火の場面で、ツナ缶ローソクにいつまでも火がつかずに慌てふためく羽目に。

ツナ缶をよく見たら「水煮缶」と書いてあり、講師さんも受講者も「水煮じゃ火はつかないね」と原因がわかって大笑いしたそうです。

講師さんは「ノンオイルのツナ缶」があることを知らず、依頼先スタッフは「ツナ缶ならなんでもいいのね」と思って準備した、その勘違いがこんな結果を生んでしまいました。

ツナ缶ローソクがなぜ燃えるのかと言えば、中にあるサラダ油が燃えてくれるのであって、ツナそのものが燃えているわけではありません。

当研究所でも以前ツナ缶ローソクを作ったことがありますが、オイルが燃え切った後のツナ缶はしっとり気味のツナがきれいに残っていて、ロウソク使用後はおいしくツナをいただくことができます。

オイルが入っていればとりあえず燃えると言うことはわかれば、例えばオイルサーディンなどの油漬けの缶詰であればロウソクがわりに使えそうだということがわかります。

また、芯と燃える液体があればとりあえずのロウソクができることがイメージできれば、牛脂やバターなどでもロウソクが作れると言うことがイメージできるのではないでしょうか?

災害時にはあるものでなんとかしないといけません。そのため、なるべく生活の質を落とさないための工夫をする必要があるわけですが、こういったちょっとした知識があるだけで「ツナの水煮缶」で「火がつかない?!」と慌てなくて済むわけです。

世の中では防災時に使えるさまざまな代用品の提案がなされています。それを鵜呑みにするのではなく、なぜその代用品が使えるのかまで考えれば、他のもので代用できるかもしれません。

さまざまな防災のテクニックやお話を聞くこともあるかと思いますが、道具の話では「なぜそんな風に使うことができるのか?」まで目を向けて見ていくと、いざというときに役立つと思います。

お中元に非常食?

先日、益田市内の贈答品のお店に出かけてちょっとびっくりしました。

お中元で溢れる店内の中の一角に、ずらりとならんだ非常食の数々。

お中元商品の一つとして、味がよく品質の高い非常食を送ってみませんかという提案のようでした。置かれていたのは一社の製品でしたので、ひょっとしたらメーカーさんからの提案なのかもしれませんが、非常食セットとして作られているわけでは無く、個別の商品をお好みに応じて組み立ててオリジナルのセットを作るシステムです。

「お店からの提案」として作られていたセットでは、レトルトの非常食に缶詰一つ、そしてお酒とおちょこの組み合わせで、防災を意識しない「お中元」として成立しており、非常食を好きな組み合わせで箱詰めにしたものを大切な方へ送るというのは面白い発想だなと感心してしまいました。

ここ最近、ずいぶんと非常食の品数も増え、味も普通のレトルトと同等以上に良くなっている非常食。お中元で送られたなら、防災意識のある人にとっては思わずにやりと笑ってしまうでしょうし、防災意識の無い人は、普通に賞味期限の長いレトルト食品として食べていただくことができると思います。

大半のものは1年程度の賞味期限でしたが、ものによっては3年から5年といったものもあります。

このセットは戻すための水がついているのが秀逸。

お中元を送る習慣のある方は、いつもの定番商品ももちろん喜ばれると思いますが、たまにはこういったものを送られても、目先が変わって面白いのかなと思いました。

ものの置き場所と導線

家に限らず、人がいるところでは知らないうちにものが貯まっていくものです。

よく使うものは自然と置き場も決まってきて、そこにないと「どこへ行った?」と探すことになったりします。

ただ、その置き場は自分が避難するときに支障になりそうな場所や状態ではないかどうか、一度確認してみてください。

最近は意識してものが置かれないようにしている施設が多いですが、一昔前には非常口の前に仮置きの段ボールや箱、いろんな道具が置かれていることがよくありました。

非常口の意味はみんな知っているし、いざというときに使えないとこまるものという認識ももちろんあります。

ただ、「とりあえず置いた」という仮置きが、いつの間にかそこがものの置き場所になってしまっていた結果、非常口が使えなくなっているという状態になっていたのです。

確かに、普段使われない非常口の周辺はいつも何も置かれていないので、ものを置く場所を探している人にとっては絶好の置き場所に見えてしまいます。

でも「ちょっとだけ」置いたが最後、気がついたらそこが定位置になっていたりして、非常口が本当に必要なときに使えない状態になってしまっているのです。

これは一般家庭でも良くある話で、ちょっとした空間が空いていると、つい本棚やタンス、食器棚や箱などを置いてしまい、地震の時にはそれらが倒れて通路を塞いでしまい脱出不能になってしまう事例は、あちこちで見られています。

それを防ぐためには、まずは人の移動する線、導線がどのようになっているのかを確認し、その導線を妨げないようなものの配置をすることです。

そして確保しなくてはいけない空間は、ものを仮置きをさせないように、そこが物を置いては行けない場所であることを意識させることが大切です。

よくデパートなどで非常扉の可動範囲の床が赤や黄黒のしましまなどで派手に塗られていることがありますが、そうすることでそこに物を置いてはいけないということが意識できるようになっているのです。

家庭でこれをやると、ちょっと殺伐とした雰囲気になるかもしれませんが、玄関マットを敷いたり、シートやラグを敷くことでものが置かれるのを防ぐことはできると思いますし、仮置きの場所というのを導線から外れた場所に作ってもいいかもしれません。

必要なのは、自分が普段どのような場所を通っているのかということと、万が一のとき、その移動経路を妨げるようなものがないようにしておくということです。

部屋に閉じ込められてしまって、せっかく災害では助かったのに餓死してしまったなどということがないようにしておきたいものです。

災害時に頭を護るあれこれ

災害、特に地震では「頭を護りましょう」ということがことあるごとに言われます。

例えば有名な「ダンゴムシのポーズ」は手で頭と首を守るような姿勢を取ることになっていますし、防災ずきんは必ず被るように指導されているところも多いと思います。

また、ヘルメットも着用を勧められているわけですが、これらで頭を守るためには正しく着用することができるようになっていなければ意味がありません。

地震報道時のマスコミがヘルメットを前後ろ逆に着用していたり、あごひもをつけていなかったりした映像はネットでちょっと調べるといくらでも出てきますし、防災ずきんは冬場はともかく夏場は暑くて熱中症になってしまう場合もありそうです。

これらの用途は「頭上からの落下物から頭を護る」ことなので、例えば頭上の安全が確保されている避難所であればかぶらなくてもいいわけですから、場所と状況に応じて臨機応変につけたり外したりすることが大切です。

また、防災ずきんや通常のヘルメットを洪水や大雨時の避難で着用することは危険かもしれません。

あごひもをちゃんと締めて避難しているときに水で流されたりすると、防災ずきんや普通のヘルメットでは水の勢いをもろに受けて流され、あごひもで首が絞まることにもなりかねません。

こんなとき、自転車用のヘルメットであれば、汗を逃がすための穴が開いていますので、水に流されても首が絞まることはありません。

水遊びなどでヘルメットとライフジャケットを着用して遊んでいる人を見かけることがありますが、被っているヘルメットは高確率で自転車用だと思います。

もっとも、自転車用ヘルメットが災害対策に使えるなんてことはメーカーさんはたぶん言わないと思うので、使う際には自己責任ということになりますが、自転車に乗る子どもがいる家では、かなりの確率で自転車用ヘルメットがあると思いますので、それを避難時に着用するとより安全な避難ができると思います。

また、普通の帽子や手ぬぐい、タオルでも上から降ってくる細々とした破片から頭部を守ることは可能ですので、あればかぶるようにしてください。

余談ですが、ショッピングセンターなどで地震にあったら「その場でかごをかぶる」といったことが言われることがありますが、通路の両側にある商品が落ちてくるのを防ぐことはできませんので駕籠をかぶっても頭部へのダメージはそのまま通ります。かごをかぶるよりもなるべく落下物の少ない場所へ移動する方が安全だと考えています。

もし手に鞄などを持っていたのであれば、それらを両手で支えて頭の上を守ることはできると思います。

ともあれ、頭部を守れれば自分が生き残るための判断が継続できますから、いろいろな方法で頭を護り、自分の行動が止まらないようにしましょう。

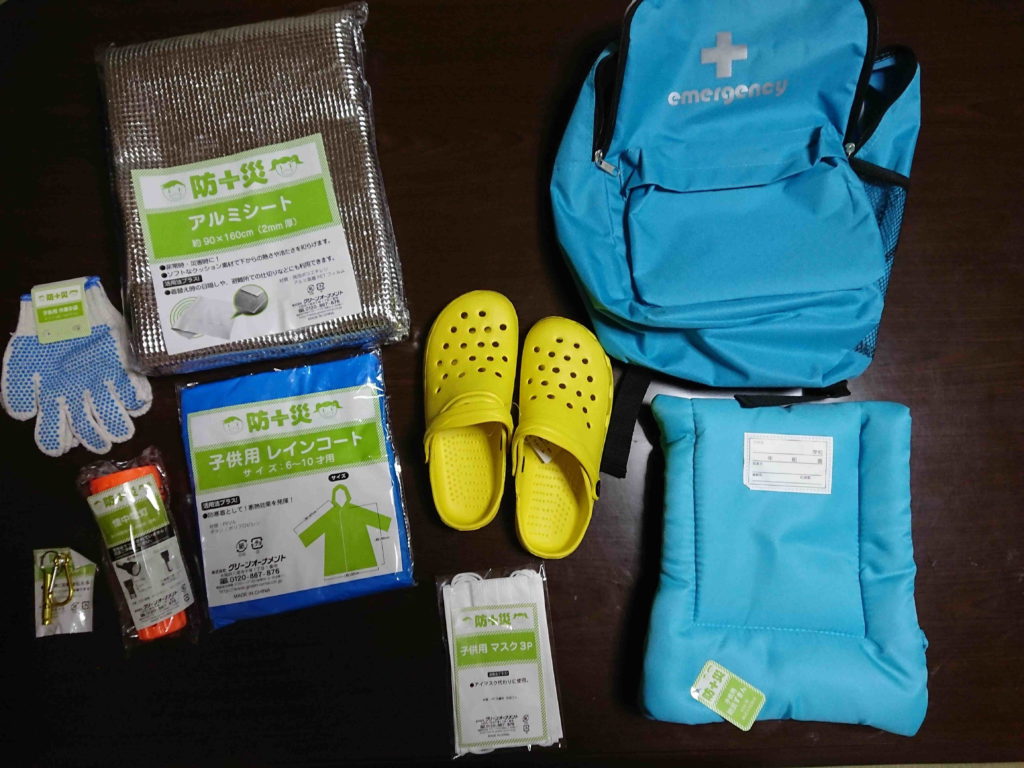

使ったことのない道具は使えない

災害用に準備している非常用持ち出し袋ですが、あなたは その中身を使ったことがありますか?

もしかしたら買ったり揃えたりしたことで安心してそのまましまい込んでいるということになっていませんか?

非常用持ち出し袋に限らず、準備した道具はとにかく一度使ってみることです。

使ってみたら、その道具がどんな癖があってどんな風にしたら使えるのかがわかります。

例えば、懐中電灯一本でもその照度やスイッチの位置、使い方を理解しているのとしていないのでは行動に格段の差が出ます。

夜中に緊急避難しなくてはならないとき、いちいち説明書を読んでいるわけにはいかないですから、最低限の使い方だけでも自分の中で覚えておく必要があり、そのためには実際に使ってみるのが一番だということなのです。

銀色で薄い非常用ブランケットは一度出すとしまうのがかなり大変ですが、そうでないものは少々使ったからといって困るものでもありません。

やってみたら使えなかったとか、他のものに変えた方がよさそうだといったマイナス情報は使わないことには手に入らないものですから、とにかく使ってみることが大切です。また、通信販売や書籍などで「これはおすすめ」とされていても、実際に使ってみたら自分にとってはどうなのかもわかります。

非常用持ち出し袋は確かに非常用ですが、普段使いにも使えるものがたくさんあります。

たまでいいので、定期的に非常用持ち出し袋の中の道具を使ってみることで、非常用持ち出し袋を意識することが出来、その中身の整理と整備、そして準備した道具類の経験値を積むことができます。

そして、それはいざというときには必ずあなたの命を助けてくれます。

せっかく準備したのですから、非常用持ち出し袋の中身も定期的に使ってみて、より自分にあった道具類を揃えていけるといいですね。

家具の転倒防止は最初の一歩

少し前に建物の耐震診断と耐震補強について触れましたが、建物に問題が無くても家の中で人が下敷きになってしまうものが家具です。

「防災の備えは、まず家具の固定から」と言われることも多いのですが、市内のホームセンターに出かけて転倒防止器具のコーナーを覗くと、あまり商品が動いているような気配がありません。

お店の人に聞いても「大きな地震があったときはちょっと売れますが、それ以外は・・・」と苦笑される状況です。

地域の歴史をさかのぼってみると、津和野町や吉賀町では震度6強の地震が何度も起きているのですが、そこまでしっかりとした家具の転倒防止対策をしているおうちがどれくらいあるのかなと考えてしまいました。

大きな地震では、一番怖いのは家具の転倒によりその下敷きになることです。特に山間部の一軒家で一人暮らし状態のおうちも多いこの地域では、家具の転倒で下敷きになったら助けは来ないかもしれません。

そのため、まずは家具類の転倒防止をしっかりとしておきましょう。とっさの時に動きが取れない寝室には、家具は置かないこと。

そして台所の冷蔵庫や食器棚はしっかりと固定をしておくことです。

地震だけは来る予兆がわからないので、いつきてもいいように準備だけはしておくことです。

そして、転倒防止器具の取付はそう難しいものでもありません。

できれば異なる方式のものを二つ以上備え付けておくことで、家具がひっくり返るのを止めたり、止められなくても逃げる時間を稼ぐことくらいは可能になります。

さほど値段も高くなく、確実に命を守ることが可能になる転倒防止器具の取付をきちんとしておきましょう。