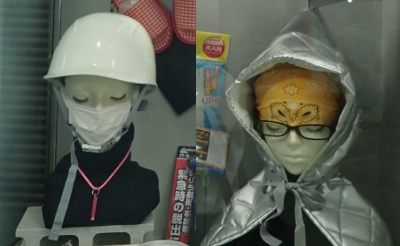

愛知県名古屋市の港防災センターにて撮影。

地震や大雨、洪水などで避難するとき、頭上からものが落ちてくることがありますので、頭の保護は重要な問題となります。

なぜ頭を保護しないといけないかということはご存じだとは思いますが、念のために確認しておくと、頭に衝撃を受けると怪我や昏倒、最悪は死んでしまいます。

手や足を怪我していても、頭がはっきりしていて判断力が残っていれば、災害で死ぬ可能性は低くなりますが、手や足が無事でも頭がやられてしまうと逃げることさえできなくなります。

では、どうやって頭を守ればいいのか。

定番ではありますが、ヘルメットや防災ずきんが考えられますし、普通の帽子でもある程度の破片なら防ぐことができます。とある訓練では本を頭の上に載せて避難していた人がいましたが、頭を守るという点から考えると、これもありだと思います。

一つ気をつけた方がいいことは、できるだけ頭に衝撃が伝わらないようにしておくということです。ヘルメットや防災ずきんはそのへんも考えて作られていますが、帽子などをかぶるときにはもしあれば、帽子の中にタオルやハンカチを入れて頭に直接衝撃を受けないようにしておく方が安全です。

同じ理由で、本を頭に載せるときには頭からは離して載せるようにしないといけません。買い物中では買い物かごをかぶるというような例が出されていますが、この場合も両手をかぶった買い物かごの開口部に添えて、買い物かごの底が頭に直接のしかからないようにしておくのがこつです。

移動中に落下してくる破片から首筋を守るために、首回りにもタオルなどをつけるようにするとよいでしょう。

防災ずきんやヘルメットは初めからいろいろと考えられて作られており、特にヘルメットは安全だと言えますが、避難時に水に飲まれてしまったときにはヘルメットに流水の水圧がかかり、あごひもがあなたの首を絞める凶器になってしまうことがありますのでご注意ください。

筆者自身は、頭を露出させなければいいと思っています。ですから、防災ずきんやヘルメット、帽子、もしなければタオルやハンカチ、厚手の雑誌などを頭に載せて避難すれば安全は確保しやすいのかなと思っています。

何かの折りに、自分の頭を保護するとしたらと考えて、周りの道具達をどのように使えるのか、考えてみると面白いと思います。