さまざまな持病を持っていて、普段の生活で薬が必要な人はそれなりにいるのではないでしょうか。

大規模な災害が起きると、医療設備が破壊されたり使えなくなったりします。

医療者はいても資機材がなければ医療処置はできませんから、本格的な医療行為は資機材がそれなりに手当てされてからのことになります。

さまざまな薬の流通が再開されるまではそれなりに時間がかかるので、その間に薬により病気の重篤化が防げていた人の病状はどんどん悪化していくことになります。

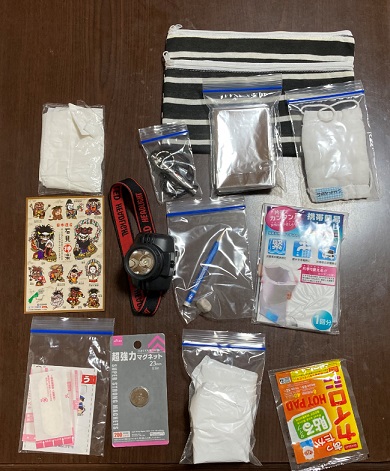

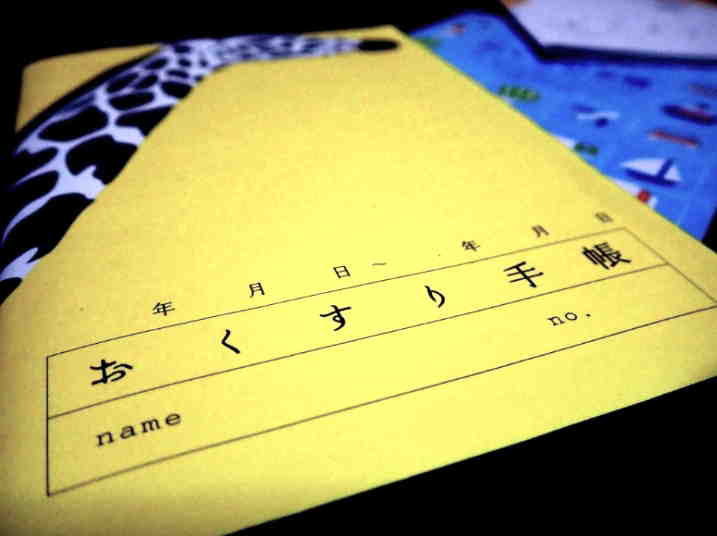

そんなことにならないように、持病を持っている人は自分が避難するときに備えて薬を1週間程度備蓄しておくことと、万が一に備えてお薬手帳のコピーを持っておくことをお勧めします。

筆者も持病を持っていますが、あらかじめかかりつけ医に相談をして、1回だけ1週間分多めに処方してもらっておき、薬をもらうたびに入れ替えていくローリングストックで使用期限を維持しています。

もしも薬が切れた場合でも、お薬手帳を見ればどのような薬が処方されていたかわかるので、逆説的にその人の病気がわかることになり、医師であれば適切な処方をすることが可能になります。

最近ではスマホなどのアプリでも電子お薬手帳がありますから、そういうのを利用すれば荷物を増やさずに自分の医療情報を持ち歩くこともできます。

特殊な薬が必要だったり、特定の医師が診た方がよい病気だったりするなら、平時にかかりつけ医以外でその病気を見ることのできそうな医師をかかりつけ医に確認しておくことが大切です。

持病のある人やさまざまな理由で医療支援が生活の一部になっている人は、被災したら速やかに被災地域外に広域避難して、自分の病気が悪化しないために被災していない医療機関に支援をしてもらってください。

そうすることで、自分の命を守ることができるだけでなく、被災で医療体制が悪化している被災地の病院の負荷を減らすことができます。

今の日本ではなかなか広域避難という発想にならないかもしれませんが、万が一に備えて、準備だけはしておくようにしたいですね。