非常用持ち出し袋のお話をしたときに良く出てくるものの一つに「食料品や水はどれくらい入れたらいいのか」というものがあります。

非常用持ち出し袋のサイズによって量が決まるので、「安全に持てる範囲で入れてください」という回答になります。

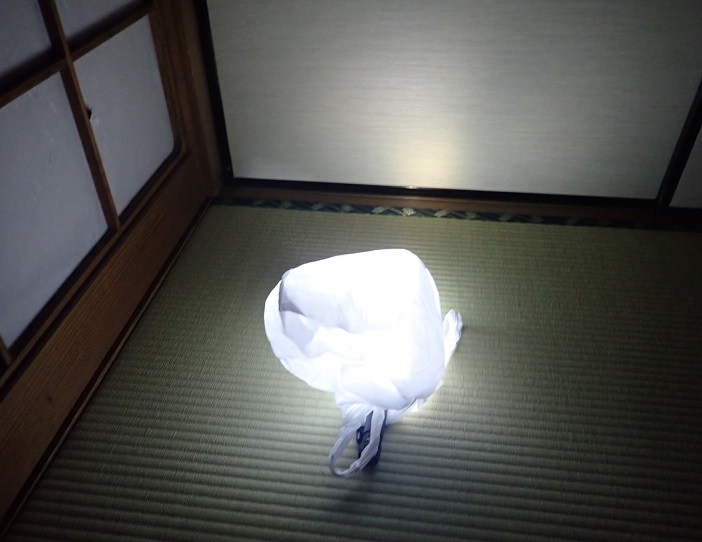

市販の非常用持ち出し袋を見ると、本当にいろいろなものがセットされています。ものによっては非常食や長期保存水までセットされていて、これ一つ備えればOKというようなものも売られています。

これらの非常用持ち出し袋に共通して言えるのは、持ち出すものの量によって袋の大きさが決まっていると言うことです。

妙な言い方になってしまいますが、袋に余裕がないので何か自分が必要なものを収めようとすると何かが入らないという事態が起こりえます。

例えば、あなたがコンタクトレンズのケアセットを収めようとすると、非常用持ち出し袋の中のクッションを追い出さないと収まらないといった感じです。

非常用持ち出し袋の中身は、いろいろ入っていれば入っているだけ精神的に安心しますので、非常用持ち出し袋は大型化する傾向にあります。

中には大型化した結果、背負うのではなくコロがついていて引っ張って歩くようなものも出ていますが、そこまでいくと非常時の持ち歩きに苦労するのではないかといらぬ心配をしたりもしています。

ともあれ、基本は「保温」「乾燥」「保水」「情報」「安眠」の条件を満たせるようなアイテムをセットしていけばあなたに最適な非常用持ち出し袋を作ることができます。

その結果として入れ物が大きくなるか小さくなるかは人それぞれですが、いずれにしても「飲料水」と「使い捨てカイロ」は必ず入れておいてください。

怖いのは体を冷やすこととのどが渇くことです。どちらも人の判断を鈍らせてしまうものなので、判断力を維持するためにも準備を忘れないようにしてください。