自分の水筒を持って歩く人をよく見かけます。

新型コロナウイルス対策や経済的なもの、好みの飲み物を手軽に飲みたいなど、さまざまな理由があると思いますが、防災という視点から見るととてもいいことだなと感じます。

災害が発生すると、一番最初に困るのがトイレ、そして次に困るのが水の確保です。汗や尿など水分が身体から出ていくことを止めることはできませんから、身体が失った分の水分をなんらかの形で補給してやらないと脱水症状を起こしてしまいますが、そんなときに自前の水筒が一つあると精神的に落ち着きますし、脱水症状に悩まなくてもすみます。

自動販売機やコンビニエンスストアなどで買えば良いじゃ無いかと言われることも多いのですが、災害が起きると水分の確保が必要と言うことは割とよく知られているようで、一番最初に姿を消すのが水、そして次がお茶というのが災害後のいつもの風景になっているなと感じています。

それを考えると、自分の持ち歩くカバンに水筒があるというのは安心感があります。

中はできればお水またはお茶がよいのですが、中身がなくならないように気をつけていただければ好みの飲み物で十分だと思います。

もっとも、コーヒーや紅茶は利尿作用を起こすカフェインが入っていますので、できれば避難中に飲むことは避けたいところです。そういった飲み物が好きな人は、小さくて良いので別に水のペットボトルを持ち歩くとよいと思います。

重さの問題もあるので、無理のない範囲でということにはなりますが、好きな飲み物で気分を落ち着かせて、身体の渇きは水で対応と考えていただければいいと感じます。

ともあれ、渇きは身体へのダメージが大きいですし、判断力も鈍ります。脱水症状が続けば命の危険の問題も発生します。

自分の水筒には常に飲み物が入っている状態を維持していただいて、災害の時に慌てなくて済むようにしておきたいですね。

カテゴリー: アイテム

冬の災害とカセットガス

寒くなってきました。とはいえ、災害はいつ起きるかわかりません。

あなたは寒いときに災害が起きたら、どのようにして暖を取るかを考えていますか。

最近はやっているのはカセットガスを使ったガスストーブ。カセットコンロと燃料が共用できて保管も容易、取り扱いも簡単と言うことでいろいろなものが販売されています。

元々は屋外用のみ取り扱いだったように記憶していますが、最近では屋内でも使えるように安全性にも配慮したものもたくさん登場しています。

ただ、カセットガスストーブはいくつかの問題点があります。取り扱いに際してはその問題点を充分に理解した上で使うようにしてください。

また、できればたまに動かしてみて、実際に自分の生活スタイルに合っているのかについて確認しておくことをお勧めします。

1.燃料を大量に必要とする

カセットガスストーブはカセットガス1本でおよそ1時間から2時間程度しか使えません。

もちろん機種や燃焼効率によっても異なりますので一概には言えないのですが、カセットコンロに比べるとかなり燃料を使いますので、カセットガスを備蓄する時にはそのことを計算に入れて準備する必要があります。

2.換気に気をつける

カセットガスストーブに限らず、燃焼機関を持っている暖房器具全てに言えることですが、充分な換気をしなければ一酸化炭素中毒になることがあります。

特に高断熱住宅といわれるような建物の場合には、しっかりと換気を意識しておかないと危険な状態になりかねませんので一時間に一回程度は換気を行うように気をつけることが必要です。

3.やけどに気をつける

カセットガスストーブは燃焼部分や吹き出し口が非常に熱くなりますので、触るとやけどをすることがあります。

高齢者の方や乳幼児のいるご家庭では特にカセットガスストーブに近づかないように配慮しておく必要があります。

4.暖まるエリアが狭い

カセットガスストーブは暖まるまでが早いのですが、構造上暖まる範囲が石油ストーブなどに比べるとかなり狭いです。

ファンヒーター装備のものもありますが、思ったほど暖かくはならないことを意識しておいてください。

繰り返しになりますが、カセットガスストーブには屋内用と屋外用があります。

屋内用は屋外用に比べるといろいろと安全に配慮された作りになっていますので、屋内で使うのであれば必ず屋内用を選んでください。

屋外用のものを屋内で使うことのないように、充分気をつけてください。

カセットガスストーブは、取り扱いが簡単で燃料の保管も容易で危険が少ない便利なものです。

特にオール電化住宅の停電などの場合には、非常に威力を発揮してくれる道具だとも思います。

もし備えるのであれば、問題点をしっかりと考えた上で、どうやったら適正に暖を取る方法を使って考えてみてくださいね。

おうちの災害対策をやってみよう

単身世帯でも大家族でも災害は等しくやってきますから、日本に住む以上はどんな人でも災害対策は必要です。

定期的に自分やおうちの災害対策について見直し、検討しておきませんか。

例えば、住んでいる家や部屋は、どのような災害になったときに避難をすべきなのかということは確認しておく必要がありますし、避難先についても経路も含めて確認しておく必要があります。

また、避難の時に持参すべきものは準備できているか、劣化や期限切れで使えなくなっていないかなどの点検も定期的にしておく必要があります。

単身者の場合には家においてある食べ物は酒のつまみだけ、飲み物はビールだけなどという人もいらっしゃるかもしれませんが、長期保存水に加えて、避難するときにはおつまみだけでもよいので持って逃げられると避難先で飢えに苦しまなくて済みます。

災害対策はおうちの数だけ異なる準備があります。どんなおうちにもそのおうちオリジナルの災害対策が存在するものです。

例えばアイテム。普段の生活の中でどんなものを使っていてどんなものが必要なのかを確認し、非常用持ち出し品のリストにそれを追加しておいてください。そうすることで、避難先での生活でもある程度快適に過ごすことが可能です。

ちまたで大きな災害が起きると「こんなはずではなかった」となり、災害後には全国的に非常用持ち出し品の売れ行きがよくなります。でも、しばらくしてまた災害が起きたら「こんなはずではなかった」という方が少なからずいるのは、準備だけして安心してしまってそのうち準備したことも忘れてしまうからです。

準備したら、定期的に見直して必要なものを入れ替えたり追加したりすることで、いざというときに非常用持ち出し品を思い出すことができ、持ち出すことも可能になります。買って安心してタンスの肥やしにするのではなく、準備し続けることが大切です。

これ以外にも、ライフスタイルの変化で対策や準備はどんどん変化していきますから、せめて1年に1回はおうちの災害対策として、日を決めて災害対策の見直しをすることをお勧めします。

災害対策で考えておかないといけないこと

災害対策で個人が考えておいた方がいいことは、災害に遭わなくて済む場所を選ぶと言うことです。

例えば住家を始めとする生活の場なら、ある程度は自分の意思で決めることができます。住む地域を災害に遭いにくい場所にすることで、いざというときでも家に立てこもれば数日は凌げるという状態にしておくことが理想です。

それからトイレと水の備え。飢えは我慢できても、排泄を我慢することは非常に困難ですし身体にもよくありません。

災害に遭っても排泄が確保できるトイレを考えておくといいでしょう。

それから渇きにも耐えるのが難しいですから、飲料水も準備しておきます。住んでいる地域によって準備すべき量は異なり、田舎で水場が多ければ一日から数日分、都会地で水道に頼る環境であれば一週間は確保したいところです。

暑さ寒さや濡れることにも備えておいた方がいいですから、簡単に使える保冷パックや携帯カイロ、タオルや替えの服などもあると便利です。

まずは身の安全。そしてどうやれば衛生的に命を繋ぐことができるのかを考えておくと、災害時にも安心して生活することが可能です。

災害対策でいろいろなものを準備するように言われるところではありますが、全て準備することが困難な方は、とりあえず安全な環境、トイレ、水、季節により保冷パックや携帯カイロ、タオル、そして下着を含む替えの服を準備しておけば避難先でも困ることはあまりないと思います。

災害発生後に送り込まれてくる救援物資は誰もが必要としているものしか運ばれてきません。

自分には必要だが全ての人が必要としているわけではないものについては、自分で準備しておくようにしてください。

絆創膏と応急処置

先日とある小学校の防災クラブで応急処置の練習をさせていただきました。

怪我と手当の方法を考えてきてもらったのですが、その中で「擦り傷は洗ってから絆創膏を貼る。持っていなければ人からもらう」というのがありました。

その子自身は絆創膏は持っていないとのことで、ではどれくらいの子が絆創膏を持っているのかを聞いてみると、参加者14人中、持っていたのは1人でした。

ハンカチで止血処置をするということでハンカチを持参してもらうようにお願いしておいたのですが、うまく伝わっていなかったようでハンカチを持っていない子が数人いました。

少し気になったのが、この子達は怪我をしたときにどのように手当をする気なのだろうかと言うことです。

自分が子どもの頃には、絆創膏を普段から持って歩いている子が結構いたように記憶しています。当然それだけ擦り傷や切り傷などの生傷が絶えない状況だったのでしょうが、今の子はあまり生傷に縁がないのかもしれないなと感じます。

怪我をしなければ怪我の手当もする必要はないのですが、怪我をしたときにいざ手当をしようと思っても、手当をするための部材がなければ手当が難しいように感じます。

今回の練習では、ガーゼを用意して傷口の圧迫止血を行い、その後に包帯を巻いて応急処置をするということを行いました。

ガーゼや包帯は普段の生活ではあまり使うことはないと見えて最初はかなり手こずっていましたが、慣れてくるとくるくると包帯を巻き、上手に留めるところまでできていました。

いきなりでは無理だと思いますが、練習していれば本番でもきちんとできるということだなと思っています。

普段の生活ではさまざまな形で守られているので、応急処置についてもあまり意識することはないかもしれませんが、いざというときには誰かに頼ることはできません。

自分が主役となって自分や周囲の人を助けていかないといけないことを考えると、クラブだけでなく学校の授業の一つとして取り組んでみてもいいのかもしれないなと思います。

給水袋で気をつけないといけないこと

災害後に水道が止まると、近くの給水ポイントまで水をもらいにいくことになります。別に鍋ややかんでもらいにいってもいいのですが、水を補給してもらうには少々効率が悪いことは事実です。そんな時に備えてさまざまな給水袋が売られていますが、この給水袋を買うときに少しだけ意識して欲しい点があります。

今回はそのことについて考えてみたいと思います。

1.持ち運べる大きさの給水袋を知る

断水しているとき、特に自宅避難をしている場合にはできる限りたくさんの水があると助かります。

そのため、自宅避難を考えている人の中には給水袋では無く、18リットルや20リットルのポリタンクを準備している方がおられます。

給水袋に比べて大きなポリタンクは一度の給水で必要な水の量が確保できるので非常に助かる存在ですが、ポリタンクを準備している方は、事前に一度最寄りの避難所から自宅まで、ポリタンクを満水にして運んでみることをお勧めします。

水というのは重たいもので、1リットルあたり1kgの重さがあります。18リットルのポリタンクなら18kg、20リットルのポリタンクなら20kgです。

小さな街であれば給水車が地区を巡回して家の前まで来てくれることもありますが、そうでなければ最寄りの避難所まで水を取りに行く必要があります。

そのとき、避難所から18kgや20kgの水を抱えて家までたどり着けるかどうか。自分の持てる重さを確認してその部分に目印をつけておくと、給水時に重さの目安になって水を無駄にしなくて済みます。

また、輸送用のキャリーを一緒に準備しておくと、ある程度は楽ができますから、ポリタンクを調達するときに考えてみてもいいと思います。

2.給水袋の持ち手に気をつける

給水袋は百円均一ショップなどでも売られており、それを備えている人もおられると思います。

手で持つタイプの給水袋の場合、持ち手の形状に気をつけてください。

袋の持ち手の部分が厚く加工されていればいいのですが、そうでない場合にはあまり重さをかけると指に食い込んで痛い思いをします。

また、そこから袋が裂けてしまったり破れることがありますから、給水袋を買う際には持ち手の強度に気をつけてください。

3.水の出し入れ部分を確認しておく

給水袋を買うときには、なるべく給水口の大きなものを選ぶようにしてください。

給水車の吐水口はいろいろなサイズがあるので、ここが小さいと給水時に水をこぼしてしまいます。

そして、輸送中はこぼれないように口を閉じることができること。

使うときにはしっかりと口が開いて水がこぼれないようなものを選ぶと安心です。

4.給水袋から水を移せるものを考えておく

給水袋はあくまでも水を運ぶためのもので、水を保管するための道具ではありません。水を保管しようにも多くの給水袋ではマチが取られていないので床に置くと水がこぼれてしまいますし、どこかへ吊っておこうとすると重さに耐えられずに破れる袋が多いです。

そのため、持って帰った水を保管する容器を考えておかないといけません。

やかんやお茶用ポット、ペットボトルなど、給水袋から水を安全に移せてこぼれないようになっているものを考えておきましょう。

思いつかなければ、ポリ袋を入れた段ボール箱やバケツでもいいかもしれません。

5.自分の一日の所要量を知る

給水袋は1リットルから5リットル程度のものが多いですが、自分の必要量がわかっていないと足りなかったり余ってしまうことになります。

国の指針では一人一日2~3リットルとされているようですが、飲料水の必要量は人によって異なりますので、余裕のあるときに確認しておくと安心です。

給水車の水は無限ではありません。被災していない浄水施設で水を積み込んで持ってきてくれるわけですから、可能な限り効率的に使えるように考えておかないといけません。

そういう意味では、空いたペットボトルでは水がこぼれてしまって給水タンクの周りが水びたしといったことにもなりかねませんから、空きペットボトルだけでなく、給水袋を用意するようにしましょう。

前段のポリタンクでは、家で給水に使うための蛇口を用意しておくと水を無駄にしなくて済みます。

普段意識していない水ですが、もしなくなったらどのように確保するのか、そしてどうやって運ぶのかについて、非常用持ち出し袋を作るときにはちょっとだけ意識してみてくださいね。

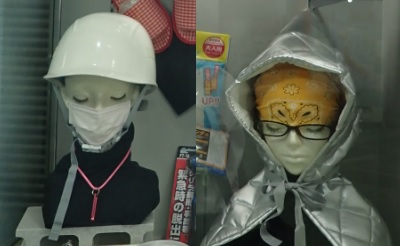

頭の安全を確保する

落下物などからの頭の安全確保は、災害時においては大切になります。

頭が無事で状況の判断がきちんとできるようであれば生き残れる確率は高いですが、他が無事でも頭に怪我をして意識を失ってしまうと、助かる確率は一気に下がってしまいます。そのため、防災訓練などではヘルメットや防災ずきんをかぶって訓練を行うこともよくあります。

ちょっと気になるのは、この訓練でかぶっているヘルメットや防災ずきんが、地震の発生時に本当にすぐにつけることができる場所にあって本当にかぶることができるのだろうかということ。

ヘルメットや防災ずきんをかぶるために怪我をしてしまっては何にもなりませんので、もしそれらを使うのであれば、日頃から身近に備えておく必要があるでしょう。

落下する破片から頭部を守るのであれば、そういった丈夫なものでなくても、例えば帽子でも構いません。衝撃に備えるというのであれば、帽子の中にタオルでも入れておけばそれなりの対策にはなります。

他にも、例えばかばんを手に持っているのであればそれで頭部を守れますし、最悪手で守るだけでもある程度までの保護は可能です。

避難時には両手は空けておいた方が安全確保がしやすいことを考えれば、帽子が一番いいのかなという気がしています。

あるいは、普段から頭上を少しだけ意識しておいて落下物がなるべくない場所を選ぶようにしておくと、あえて頭部を保護する対策をする必要はないような気もするのですが、避難するときには必ずそんな場所ばかりでもないわけで、そのあたりが悩ましいところではあります。

いずれにしても、その場所で何か起きたらどうやって頭を守ればいいのかなということは、普段から少しだけ意識しておいて欲しいなと思います。

靴下とスリッパ

地震に備えて枕元に履き物を準備しておくことについては、災害対策の準備の一つとして言われることが多いものです。

また、非常用持ち出し袋にも履き物を入れておくようにと書いてある防災関係の本もあります。

市販の非常用持ち出し袋にスリッパが入っていることが多いことは興味のある方ならよくご存じだと思いますが、自分で作る非常用持ち出し袋の中にも靴下1組とスリッパを備えておくようにしませんか。

というのも、非常用持ち出し袋にセットされているスリッパは、、履き物の代わりに避難に使うためだけのものではないからです。

例えば、避難後に自宅に帰ったとき、屋内にいろいろなものが飛散している場合に、確実に安全だとわかっているスリッパがあると安心して使えます。

また、被災したときに生活を送る避難所では、衛生管理上、人が生活する空間については殆どの場合土足禁止となるのですが、その避難所の生活する空間で使えるスリッパがあるとは限りません。

その際、スリッパがあると生活空間でも快適に過ごすことができます。また、避難所から緊急で逃げ出さなければいけないときにもとりあえずの足下の安全は確保できます。また、靴下があると足の裏の安全をより確実に確保できますし、例えば水害時の避難などでは冷えた足下を保温することにも使えますから、一組はあると助かります。

避難所で使うだけなら、スリッパは旅行用の折りたためて使い捨てるタイプのもので構いません。でも、避難用と兼用させたいと考えるのであれば、もう一組屋外でも使えるような丈夫なものを備えておくといいでしょう。

避難の時にはいろいろと気にすることの多い足下ですが、避難後のことも考えて準備をしておくとよりいいと思います。

避難所に持ってくるものはあらかじめお願いしておく

平時から避難所運営委員会が機能している地域では、避難対象になるであろう地域の人達に「避難するときに持ってきてほしいものと持ってきてほしい量」についてあらかじめお願いをしているところもあるそうです。

考えてみれば、避難所として指定されている場所のうち、どこを最初に使うのかやどんなものが使えるのかなど、知っているようで知らないことがたくさんあります。

小さな集落で普段使っている公民館などが避難先であれば、ある程度どこに何があるかがわかっているので何を持って行けばいいのかイメージもつきやすいと思うのですが、例えば学校や体育館、行政施設といった場所だと、何があるのか何が必要とされているのかイメージが沸かないことも多いと思います。

避難所が避難所として機能するためには避難が長期化したときにも対応できるだけの設備が必要となりますが、残念ながら大きな場所になればなるほど、避難者用に使える道具がなくなっていくというのが実際のところで、避難時には家からさまざまなものを持参しなくてはいけないことになります。

でも、例えば「食料はそのまま食べられるものを2日分」とか「水は一日1リットルとして2リットル」といった風に具体的に避難所に持って行くものが指示されていれば、準備する方はそれに従って準備すれば良いのでかなり気分が楽になります。

いつ避難所が設置され、いつまで耐えればとりあえずの救援物資が届くのかがわかっていればそれまでの命を繋げばいいだけなので、避難所運営委員会の人達も具体的な目安を指定でき、初動は各自が賄ってくれることが基本になっているので、避難所の設置初期におきるさまざまなトラブルの一部でも心配をしなくても済むようになります。

災害時にその避難所が避難所として機能できるのかということは、恐らく災害が起きてみないとわからないところはあります。

ですが、地域の避難者を安全確実に受け入れて困りごとをなるべく減らすためには、平時からさまざまな約束事を地域全体で共有しておくことです。

せっかく地域に避難所が指定されているのであれば、その地域で避難者を受け入れるための避難所運営委員会を普段から開催してお互いの顔つなぎをし、さまざまな約束事を決めておくようにすることをお勧めします。

避難所に非常用持ち出し袋を持って避難することは自助ですが、避難所の設営や補給物資の管理、そして避難者に持ってきてもらうものを消えておくのは地域における共助になります。

自助と共助を上手に組み合わせて、避難後に飢えや渇き、睡眠不足で苦しむことがないように準備しておきましょう。

乳幼児のいるご家庭で用意して欲しい避難所グッズ

乳幼児のいるご家庭では、災害時には自宅待機が一番お勧めですが、さまざまな状況によってどうしても避難所に避難しなくてはいけないケースも出てきます。

その際に問題になるのが、乳幼児への授乳やおむつ交換、就寝場所の確保です。

だだっぴろい避難所の中で、乳幼児がたくさんいれば配慮してもらえるかもしれませんが、年寄りばかりの地域だとそういった配慮はなされない場合が多いです。

誤解のないように書いておきますが、年寄りの多い地域であっても、避難所の設置計画がきちんとなされていて乳幼児がいることが認識されていれば、そういった配慮はしてもらえる場合が殆どです。

ただ、避難所の設置計画がなくなし崩しに避難所が設置された場合には、どうしても声の大きなものや数の多い人に運営の意見が振り回されてしまい、乳幼児のいるご家庭だけでなく、障害者や要支援者など、俗に言われる「生活弱者」は切り捨てられてしまう傾向が強いと言うことです。

そんななかで避難を継続するためには、早めの避難で場所を確保することと、乳幼児への授乳やおむつ交換の風景を物理的に他者から見えなくする日よけテントを持って行くことをお勧めします。

日よけテントは屋外で使うことが前提とされていますが、簡単に設営できて自立して建ってくれるので避難所内で外部からの視線を遮りたいときにも役立ちます。また、おむつ交換などで発生する臭いをあるていど封じ込めることもできますから、ぶしつけな視線や臭いに対する苦情を受けなくても済みます。

余談になりますが、災害時には布おむつは洗濯できないことが殆どなので必然的に紙おむつを使うことになるのですが、交換後の臭いを抑えるために臭い抑制能力のあるビニール袋も一緒に用意しておきましょう。

それから、避難所は防犯上完全に消灯されることはまずありません。そのため乳幼児の生活リズムに影響が出る可能性がありますが、日よけテントがあれば、タオルや毛布をかけることである程度内部を暗くすることができるので生活リズムを守ることも可能になります。

また、母親が一緒に昼寝していても外部から見られる心配がありません。

正直に言えば、できる限り早く被災区域外に広域避難したほうが乳幼児のためであり、授乳している母親のためにもなりますので、避難計画を作るときにはそこまで検討しておいたほうが確実です。

大切なのは「乳幼児の健康と生活を守る」こと。そのことを前提にして、あなたの家の避難計画を立てるようにしてくださいね。