自分の情報や家族を始めとする大切な連絡先、家族の写真などをまとめて一枚のカードにしたものをパーソナルカードと言いますが、あなたはパーソナルカードを持っていますか。

被災して動揺すると、知っているはずのことが思い出せなかったりすることがあります。そのとき、このパーソナルカードを確認することで非常時の連絡先や家族の集合場所、かかりつけ医などの情報を確認することができます。

また、子どもやお年寄りに持たせておけば、非常時にそれを確認することで安否確認などの連絡を取ったり身元の確認をすることができます。

こういった書式で作る、という指定されたものはありませんが、自分の名前、住所、血液型、家族構成、家族の連絡先、災害時の集合場所、持病や常備薬、かかりつけ医やかかりつけ薬局などの情報、そして家族写真を一緒にしておくと非常に役立ちます。

とはいえ、このパーソナルカードは個人情報の塊ですから、いざというとき以外人に見られたくない方もおられると思います。

そのため、作ったものをラミネートパウチしておいて、使うときにははさみで切って中を確認するといった方法をとることもあります。

大切なことは、非常時に自分が誰で家族が誰で、どこへ連絡すればいいのかなどがわかることですから、作ったものを普段持ち歩くカバンや財布にいれて、いざというときに使えるようにしておきたいですね。

カテゴリー: アイテム

避難所での睡眠を確保する小物達

見知らぬ人同士が集まる避難所では、防犯のために消灯されないことが殆どです。

減灯はされますが、明るさが気になる人にとっては寝られない状態です。

そこでお勧めしたいのが、ダイソーなどの百円均一ショップで扱っているトラベルセット。

この中には、耳栓、アイマスク、普通のマスクなどが入っていて、例えば長距離のバスや飛行機などで快適な睡眠が得られるようなセットになっています。

このセットが一つあれば、明るさやほこりっぽさ、人の声や生活音を気にすること無くしっかりとした睡眠がとれるのではないかと思いますので、非常用持ち出し袋に一セット入れておくことをお勧めします。

ちなみに、避難所では毛布は支給されることがありますが、枕やシーツといったものは供給されることはあまりありませんので、エア枕やシュラフカバーなど、洗えて中に入って寝られるようなものも準備しておくと安心です。

万能な新聞紙

最近のご家庭で姿を見なくなってきたものの一つに新聞紙があります。

さまざまな理由から新聞を取らなくなっているおうちが増えているのですが、こと防災の視点で見ると、新聞紙というのは非常に役に経つ道具です。

床に数枚敷くととりあえず床からの寒さをシャットアウトできますし、服の中に着込めば暖を取ることもできます。もちろん焚き火の焚き付けや薪代わりに使うこともできますし、ちょっと工作すれば寝袋や食器、帽子や服まで作れます。

広げて紐からぶら下げれば居住スペースの仕切り代わりにも使えますし、汚物処理などにも大活躍。あって困るものではありません。

ただ、新聞紙を持っていても使い方がわからなければただの新聞紙にしかなりません。紙の特性を知って、いろいろなタイミングで試してみることで、自分に合った使い方や必要な枚数が分かってきますから、時間を作って一度工作してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、大きなビニール袋と新聞紙を組み合わせると、とても暖かい防寒着を作ることができます。

見た目は美しくないのですが、暖かくて湿気も溜まりにくいので、割と快適に過ごすことができますから、興味のある方は調べてみてくださいね。

乾パンと氷砂糖

最近でこそさまざまな防災食が登場していますが、少し前までの防災食の定番は乾パンが多かったです。

長期保存が利いて湿気ない、そして単価が安くお腹がふくれるということで、サイズや量のあれこれはあっても、定番商品として君臨していました。

長期保存の乾パンはだいたい缶詰になっているのですが、その中に乾パンと一緒に氷砂糖が入っていることをご存じですか。

乾パンは名前の通り乾燥したパンなので、そのまま食べると唾液をみんな給水してしまいます。被災時には手持ちの水も無いことが多いので、乾パンだけだとのどが渇いて困ることになります

氷砂糖はショ糖という糖の塊で、くどくない甘さが持ち味です。これを舐めることで唾液を呼び出すことができますから、乾パンを安心して食べることができます。

他にも乾パンの単調な味に変化をつけたり、甘いもので気分を落ち着けたり、成分はショ糖という糖分なので疲労回復もしてくれます。

何よりも、湿気に気をつければ半永久的に食べることができる究極の保存食でもあります。

乾パンは固くて食べられないという子どもさんもいるようですが、乾パンも砕けばクラッカーのようになりますから食べることができると思います。また、氷砂糖なら舐めることができますから、非常用持ち出し袋に一袋、乾パンと氷砂糖を入れて置いてもいいかもしれませんね。

火を起こせますか

災害後、どうかすると火を自分で作らなければいけない事態が起きることがあります。

昔はたばこを吸う人があちこちにいて、火をつけるためのライターやマッチを持っていたものですが、最近は電子たばこになったそうで、マッチやライターは使わなくなったと聞きます。

簡単に火をつける道具を持っていればいいのですが、そうでない場合には何とかして火をつける必要があるのですが、あなたは火をおこす方法をどれ位知っていますか?

火打ち石やファイアスターターに始まり、虫眼鏡やペットボトル、太陽光反射や摩擦による火起こしまで、火を作る方法はいろいろとあります。

ただ、その方法を知らなければ何の役にも立ちません。

最近は火は危ないと言うことで日常生活からどんどん遠ざけられていますが、危ないからといって知らなければ万が一の時には自分の命が危なくなります。

あなたが持っている非常用持ち出し袋や備蓄品のセットで火を作ることができますか。また、火を維持することができますか。装備の見直し時には、そういった点も考えながら準備してください。

風と汗と防寒と

寒い日でも身体をしっかりと動かすと暑くなって服を脱いで温度調整したりするものです。汗をしっかりかいた状態で上着を脱ぐと涼しくて一息つくことができますが、そのままの状態で身体を冷やすと必要以上に冷えてしまって慌てて服を着込むことになったりします。

もしも汗をかいてしまったら、服を脱ぐのと一緒に汗をタオルなどで拭き取るようにしてください。汗を拭くことで身体の乾燥が保たれ、必要以上に熱が逃げることを防ぐことができます。

また、なるべく風に当たるのを避けることも大切です。

最悪なのは汗をかいた状態で冷たい風に当たってしまうことで、へたをすると低体温症まっしぐらになってしまいます。

冬の風は冷たく乾燥していて熱をいくらでも持って逃げてしまいますから、夏以上に風対策が必要となることに注意してください。

上手に調整しようと思ったら、厚手の服を着るのでは無く、薄い服を重ねて着ることです。体温調整もしやすいですし、服の間に空気の層ができますから厚手の服を着るよりも暖かくなります。

一番外側に着るものが風を通さない素材だと、冬でも非常に快適に活動をすることができます。

一番良いのは、肌着と一番外側の服を発汗製素材にしておくことです。そうすることで、肌に当たる部分が濡れるのを防ぎ、ある程度までは水分を外へ放出できます。

低体温症になると、自分一人ではまず対策は不可能です。

そうならないために、自分に最適な重ね着の方法を作っておくといいと思います。

同行避難と同伴避難

ここ最近の避難せずに救助されることとなった人の理由の中にペットを置いていけなかったという事例が増えてきているそうです。

そのため、最近では原則としてペットと一緒に避難所へ避難せよという方向になっていて、環境省が「人とペットの災害対策ガイドライン」を出し、各方面に向けて飼い主・ペット一緒の避難について呼びかけを行っています。

ただ、避難所の受け入れ体制が必ずしも整っているわけではなく、ガイドラインでも同行避難と同伴避難というややこしい書き方がされているため、避難所でトラブルが起きる元となっています。

今回はこのペットの同行避難と同伴避難の違いについて考えてみます。

1.同行避難

同行避難とは、災害時に避難する飼い主とペットが一緒に避難することです。

ただ、避難した後の取り扱いが異なり、飼い主とペットが一緒に過ごせる場合、ペットが別の空間に分けられる場合があります。

収容能力が低い避難所では、避難してきたペットは野ざらしか特定の屋外のスペースにいろいろな動物が一緒くたにされてしまうこともあり、ペットのえさや排泄処理などは自己責任の範疇です。

ケージなどの狭い空間に押し込められることになるので環境も悪く、せっかく避難したけれど見るに見かねて元の家に戻ってしまうような飼い主・ペットもいます。

2.同伴避難

同伴避難は、災害時に避難する飼い主とペットが一緒に避難し、避難所で一緒に生活することができる状態です。

飼い主とペットにとっては一番の理想型ですが、家庭毎に部屋が割り当てられることは殆ど無く、動物の種類毎に部屋が割り当てられる状態なので、しつけがきちんとできていないと他の人のペットとの諍いが発生したりします。

実際のところ、同行避難と同伴避難の境界はかなり曖昧なので、避難してみたら同行避難が同伴避難になったり、その逆も起きたりします。

もともと人の避難所の数が足りていないという現実があり、一緒に避難してもペットが苦手な人やアレルギーを持っている人、糞尿や鳴き声の問題などいろいろと解決しなければいけない問題が多いですから、あらかじめペットの扱いについてきちんと避難所で取り決めておかないと発災後すぐに大きな問題となってきます。

ちなみに、聞いた話ですがペット対策を考えているある地域ではペットお断りの避難所とペットと一緒の避難所に、避難所を物理的に分けて運用しているところがあるそうです。そういうのも一つの解決方法かもしれません。

ともあれ、同行避難にしても同伴避難にしてもペットに対しては飼い主が全ての責任を負うことになります。ケージの準備、えさや水、糞尿の始末、しつけ、予防接種などの前提条件がありますから、問題がないように飼い主の責任はきちんと果たしておかないと自分が困ることになります。

また、ペットを連れての避難は、自分の非常用持ち出し袋だけでなく、ペット用の非常用持ち出し袋も持って行かなければなりません。

そう考えると、ペットと一緒に避難をしたいと考えている人は普通の人よりも早めに避難行動を開始した方がよいかもしれません。

また、ペットと一緒に避難する人は普段から地域の防災情報をしっかりと知り、地域防災計画にもペットの問題を提起してしっかりと関与しておく方が安心です。

まだまだ始まったばかりのペットと一緒の避難行動。犬や猫だけでなく、さまざまな動物がペットとして飼われています。

それらへの対策をどのようにしていくのか。普段から地域でしっかりと話をしておきたいですね。

非常用持ち出し袋あれこれ

地震や大雨、津波などで避難しなければいけないとき、自分の命を繋いでくれるのが非常用持ち出し袋です。

仕事や学校等で家にいないことも多いかもしれませんが、できれば普段自分が居るところには何らかの形で置いておくといいと思います。

持って歩けるのであればそれが一番いいのですが、普段使いするにはなかなかかさばるものですのでそのあたりはあなたの都合に合わせて準備しておけばいいと思います。

ところで、この非常用持ち出し袋への詰め方について考えたことがありますか?

普段から山歩きやハイキングなどでリュックサックを使っている人には割と常識なのですが、底には軽いもの、上には重たいものを入れます。

重心が体に近く上にある方が重さを感じにくいので、できれば背中側が重たくなるようにしておくと非常に背負いやすいと思います。

中に非常用持ち出し品を収めるときには、濡れては困るもの、特に下着や着替え、タオルなどはビニール袋に入れておきます。完全防水のリュックサックならともかく、普通のリュックサックでは防水仕様でも長時間水にさらされるとファスナーから水が少しずつ染みこんできますので、安心せずにしっかりとした対策をしておくことです。

ビニール袋は、できればかさかさと音のしないものを選んでください。避難所でのかさかさ音は、気にする人にはものすごく気になる音のようで、このかさかさ音がトラブルになることもあります。

非常用持ち出し品についてはいろいろなところでいろいろなものが書かれていますので、あなたの都合と袋の容量を考えながら用意していただければと思います。

もしも準備するときに悩んだら、優先順位は排泄、給水、体の乾燥の順番で準備をしてください。食事は、無理に非常食では無く、自分が楽しんで食べられるものを準備しておいた方がいいです。

その上で余裕があればカセットコンロや石けん、無水シャンプーなどの衛生用品、バケツ、ラジオなどを入れていくといいでしょう。

普段の生活を考えて、なるべく質を落とさなくて済むようなアイテムを揃えておくといいでしょう。

最後に、非常用持ち出し袋には非常時に使うものを詰めておくわけですが、アイテム類の使い方をしっかりと覚えておいてください。

どんな便利なアイテムであっても、使えなければないのと一緒です。

アイテムは使いこなしてこそその存在が重要視されるということを忘れないようにしてください。

停電と発電機

災害が起きると、かなりの確率で停電が起きます。そして広域停電が起きるとなかなか回復しないという現実があり、自家発電機を備え付ける人が増えているようです。

また、キャンピングカーを持っていたり野外で電力を使うことが多い人は自家発電機を持っていることが多いですから、災害時にはそれらが活躍することになります。

ただ、自家発電機が稼働すると必ず起きるのが酸欠による死亡事故です。

カセットガスでも灯油やガソリンでも、内燃機関による発電は燃料と酸素を燃やし、一酸化炭素や二酸化炭素を出して発電をしています。

消費する酸素量はかなり多いですから、昔のように風通しのいいおうちならともかく、最近の高密度断熱住宅だと建物外から酸素が入ってくる量よりも屋内で消費される酸素の方が圧倒的に多くなります。

その結果、中にいる人が酸欠になって死んでしまうことになります。

発電機の説明書を読むと、「必ず屋外に置いて使うこと」と書かれています。音や振動などで近所迷惑になるからということで屋内に置くのでしょうが、そんなことを気にする環境では、そもそも発電機を使うべきではありません。

発電機は必ず屋外に置くこと。そしてそこから電源コードを屋内に引き込み、家電製品を使うこと。使う家電は必要最低限にしておき、できるだけ発電機に負荷をかけないことも大切です。

発電機はあると非常に便利で役に立つものです。その効果を最大限に発揮するためにも、おうちで発電機を使うときには必ず屋外で使用し、音や振動は屋外で対策をするようにしてください。

紙鍋でお湯を沸かしてみる

被災後の気力維持で重要なものの一つにいかに暖かいものを口にすることができるかというものがあります。

とりあえず安全な場所に避難してから、しっかりとした支援物資が来るまでの間、暖かいものが口にできていれば気力は案外としっかり持てるもの。

お湯を沸かす道具がきちんとあれば何の問題もないのですが、何か足りないのが非常時の常。

今回は紙を鍋にしてお湯が沸かせないかを試してみました。

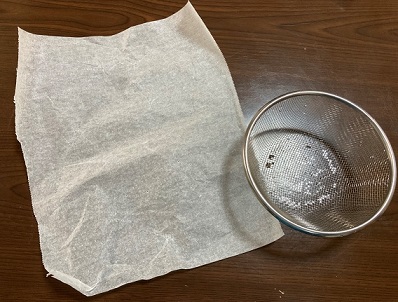

準備したものは、小さめのざるとクッキングシート、それに燃料としてのまつぼっくりです。

まつぼっくりはしっかりと乾かしてあるので、火力は充分なはずです。

紙はクッキングシート。クッキングペーパーは水を吸い取ってしまうので火にかけるのには向きません。

水を吸わなければどんな紙でもいいのですが、今回は食の安全を考えて普通に食用に使っているクッキングシートを使います。

紙鍋だけだと、水を入れたときに強度が不足して壊れてしまうので、支えるためにざるが必要です。

まずはクッキングシートを手頃な大きさに切ってざるの中に入れます。きれいな形にはなりませんが、そこはそんなもんだと割り切ります。

水を注いで五徳の上に載せ、まつぼっくりに火をつけます。

まつぼっくりはしっかりと燃えてくれますが、全体にうまく火が回らない・・・。

仕方が無いので助燃剤を使ってお湯沸かしを継続します。

松ぼっくり+助燃剤で10分。まつぼっくりはうまく燃えてくれず、やっぱりうまくいかない・・・。

あまり長いこと指をつけていることができなかったので、水温は60~70度までは上がったと考えられますが、燃料が尽きて沸騰まではいかず。

面白くないので、自宅のガスコンロにかけてみました。

弱火から中火だと、燃えずにうまくお湯が沸きそうです。

紙鍋が燃えない理由は水のある部分が熱を持って行ってしまい、紙が燃えるための温度まであがらないからなのですが、早くお湯を沸かそうと思って火力を少し上げると・・・。

火が水のない部分に当たってしまい、見事に燃えてしまいました。

終わってみると、鍋の水面を境に見事に水のあるところだけが燃え残りました。

中のお湯を出して底を見てみると、それでも焦げたようになっています。

普通の小鍋用燃料ならしっかりお湯が沸いたのかなと考えましたが、今回はこれで終了となりました。

被災後にはあるもので何とかしなければなりません。

こういった知識が直接役に立つかどうかはわかりませんが、知っておいて損は無いと思います。