ある子どもさんからこんな質問を受けました。

「避難の時に携帯ゲーム機を持って行ってはいけないのですか?」

これについてはいろいろな考え方があると思うのですが、筆者は条件付きで持って行くべきだという考えを持っています。

その理由ですが、避難中や避難後にはできるだけ普段の生活リズムを崩さないことが精神的な負担を減らす大切な方法です。

もしも息抜きや楽しみとして普段から携帯ゲーム機をやっているのであれば、持って行ってやることはいいと思います。

「条件付き」の条件は

1.電力は自力で確保すること

2.音が周辺に聞こえないようにすること

3.周辺の音や指示の声が聞こえるようにしておくこと

4.避難所の場合には、避難所の生活時間に従うこと

5.ネットワーク接続ではなく、単独で遊べる状態であること

というものです。

これらの条件は、周囲から文句を言われそうな内容をあらかじめ避けるために設定しているものです。

1の「電源を自力で確保」は、避難所で限られた電源を占拠してしまうと必ず他の人からの苦情がでます。蓄電池や太陽光発電システムとセットで持って歩くようにすることで避難所の電源タップを使わなければ、周囲からの苦情を減らすことができます。

2は、やっている本人は全く気になりませんが、その音を聞かされている周囲の人間に取っては非常に不快な音になります。特に災害で神経が高ぶっているときに聞かされる電子音は、間違いなく騒動の元になります。音を消すか、どうしても聞きたいならイヤホンで繋いで周囲に音が漏れないようにしておくことが大切です。

3は、自分の安全を確保するために必要なことです。音や声が聞こえないと、万が一の時に逃げ遅れたり、不利益を被ったりすることがあります。集中していると周りの音が聞こえなくなるかもしれませんが、それでも周囲の音を聞き取れる状態にしておいてください。2との関連で考えると、イヤホンは片耳掛けタイプのものがいいのかもしれません。

4は当たり前のことなのですが、避難所での生活は避難所運営委員会で取り決めた時間に従わなければいけません。そのため、就寝時間が来たらそれ以降はやらないことです。また、朝も起床時間まではおとなしくしていましょう。

最後の5は、ネットワーク接続のゲームだと、被災後の通信環境にかなり負荷をかけることになってしまうからです。また、被災した環境ではネットワークを安定して維持できる状況にもないと思います。そのため、遊ぶのであれば単独で通信環境の影響を受けないゲームにしておくことをお勧めします。

避難所では、本当は個人が一人で遊ぶゲームよりも周囲の人と一緒に遊べるゲームの方が気が紛れることが多いですが、全ての人がそれで気が紛れるわけでもありません。

自分の気持ちが平穏に維持できるのであれば、避難用荷物の一つに携帯ゲーム機を加えておいてもいいと思います。

ただ、携帯ゲーム機は音や光で周囲にいやな思いをさせることも多い遊び道具ですから、周辺への配慮を忘れずにいたいものですね。

カテゴリー: アイテム

支援物資の行方

大規模災害が発生すると、SNSやマスメディアなどで盛んに「〇〇が不足しています」という情報が飛び交います。

それを聞いた人達はなんとか支援できないかと買い出して宅配業者さんにその荷物を託すことが多いのですが、ここでちょっとした問題があることを考えていただければと思います。

一つ目は、発信されている情報がいつ時点のものなのかということです。確かに情報を発信した時点では不足してるかもしれませんが、その後何らかの形で物資が足りているという可能性があります。

これについては、SNSで発信する人達がいつ時点の情報なのかを本文中に書くようにしたり、複数のSNSの発信を追いかけることである程度の状況は把握できると思います。

二つ目は、宅配業者さんの配達網が現地で完全に確保されているのかということ。大規模災害でもエリアが限定的であれば、宅配業者さんは条件付きで配送を受け付けることが多いです。

条件付き、というのは、例えば「いつ届くのかは確約できない」や「場合によっては届けられない」という内容ですので、送られたアイテムは必要な時に必要な場所に届かないということを理解しておく必要があります。

そして、それらのアイテムには使用期限がついています。大量に届いたアイテムは保管場所を取られるばかりか、使用期限が切れるとただのゴミとなり、処分費は届けられた自治体の財政を意図せずに圧迫することになります。

例えば、国内の大規模災害時に大量に送られてくる古着などは、その多くがゴミとして処分されているのですが、あなたはそのことをご存じでしたか。

また、九州北部豪雨で送られた大量の水のペットボトルがその後どのようになっているかを調べたことがありますか。

善意から送られたアイテムであっても、必要な時期、必要な場所に届かなければかえって迷惑になることがあることを知っておいてください。

では、タイムリーに届けるために、そういったアイテム類を直に届ける場合にはどうなるのか。

幹線道路が確保されており、支援物資を届ける車両の通過が許可されている場合には、要求のあった避難所に直接届けることは可能だと考えます。

ただ、現地が混乱している状況で物資を届けようとする場合には、送る側にもそれなりの覚悟がいります。道路が寸断されていたり、通行止めになっていたり、目的地の手前で何百キロも迂回を余儀なくされる場合もあると思います。また、送り届けるための車両の燃料も自力で調達しておかなければなりません。それから、現地に届けたとしても、すでにその物資が充足していて持ち帰ることになることも可能性としては考えられます。

それでも届けたいという強い意志があるのならば、要求のあった避難所と調整をして持ち込んでもいいでしょう。

誤解の無いように書いておきますが、多くの人の善意が無駄だと思っているわけではありません。

情報が発信された時点では、間違いなく不足している物資なのですから、助けてあげたいという気持ちで送る気持ちになることは大切だと思います。

ただ、それが無駄になったりゴミになったりしてしまうようなことはしないで欲しいということです。

私自身は、現地の支援団体や自治体に現金を寄附するか、もしくはAmazonなどが行っている「欲しいものリスト」を使った被災地支援を行った方が効率的だと考えています。

必要なものや必要な場所は時間とともに変化していきますから、その変化に対応できて必要とされるものを必要とされる分届けることのできる方法を取った方がよいのではないでしょうか。

支援は受ける人もする人も幸せになってこそ意味があると思うのですが、あなたはどう考えますか。

【活動報告】第4回高津小学校防災クラブを開催しました

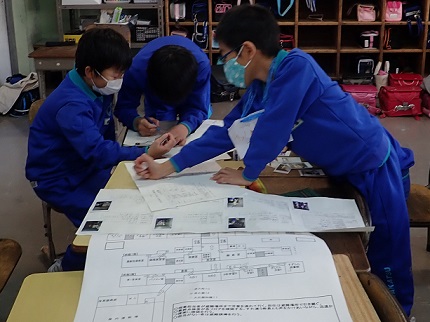

去る12月2日、高津小学校のクラブ活動の一つとして採用していただいた防災クラブの第4回目を行いました。

今回は前回選んだけれどできなかった校内安全点検とビニール袋で防寒着作りの2種類の内容を同時に開催することにしてみました。

当研究所初の講師二人体制での実施でしたが、子ども達はそれぞれに楽しんで作業をしてくれ、怪我もなく無事に終了することができました。

校内安全点検では、限られた時間でしたが校内を見て回り、安全な場所危険な場所の点検をして地図を作成してくれました。

防寒着作りでは、ビニール袋を利用した防寒着をそれぞれの発想で自由に作ってもらい、実際に着てみて「暖かいね」という感想をもらい、最後は記念写真をそれぞれに撮ってみました。

限られた時間ですが、さまざまな体験をすることによって子ども達が自分たちでもできることをたくさん見つけ、実際に行動することで子ども達も大人達も防災意識を高めていくことができるといいなと思っています。

今回参加してくれた子ども達、そして担当の先生にお礼申し上げます。

携帯トイレのちょっとした問題

今更ながらなのですが、この間携帯トイレを見ていて気づいたことがあります。

それは、この携帯トイレというのはあくまでも「小用」だということです。

当たり前の話ではあるのですが、小用の携帯トイレはサイズ的にも構造的にも大きい方ができる構造になっていません。

ただ、避難中でもどんなときにでも、出るものを止めるのは非常に苦労しますので、大きい方も大丈夫なように準備しておく必要があるのですが、大小兼用となると、携帯トイレの数はいきなり少なくなってしまいます。

サイズが大きくなって、座れるか、またはバケツなどに収めて使うような構造になり、小用に使うにはもったいなくなってしまいます。

また、百円均一ショップでも取り扱いがありませんので、一回あたりの単価も少しだけ高くなります。

防災用品として携帯トイレを準備するときには、大用と小用は分けて、それぞれに準備しておく必要があるのだろうなと思いますので、非常用持ち出し袋に携帯トイレを準備する際には、忘れずに大きい方のことも準備してくださいね。

| ベンリーポット 男女・大人・子供も使える(非常用トイレ、携帯トイレ、使い捨てトイレ地震、災害、登山、レジャー、渋滞、自動車トイレ) 価格:600円 |

災害後のトイレ、使えるか使えないか。

唐突ですが、あなたのいる場所のトイレはどういった汚物処理をしているかご存じですか。

大きく分けると、くみ取り型、浄化槽型、そして下水型にわかれると思いますが、それぞれの処理方法によって災害後に使う方法が異なるので注意が必要です。

いちばんシンプルなのはくみ取り型で、この場合には例えばくみ取り槽に水や汚泥が溜まってしまうような水害でも、くみ取り槽に溜まった汚泥や水を吸い出せばすぐに使えるようになります。

また、他の災害でも水があればくみ取り槽へ流すことが可能なので、トイレに関して受けるダメージは少なくて済みます。

もちろん最終的な点検は必要になりますが、とりあえず水さえあれば簡易トイレなどを使わなくてもトイレを使うことが可能です。

次は浄化槽型。水害で汚泥などに浸かった場合には浄化槽の整備と点検が必要になりますので、それが終わるまでは使うことはできないと思ってください。

浄化槽自体が水に浸からなければ、曝気槽のポンプに通電することで浄化槽の機能事態は維持することが可能ですので、流す水とポンプを動かす電源があればトイレを使うことは可能です。

最後に下水型ですが、これは基本どんな災害でも使えなくなっていると思ってください。

下水管は非常に詰まりやすいので、水で汚物を流し込むと途中で詰まってしまいます。そうすると大規模な修繕が必要となってしまうので、下水管の点検が終わるまでは全面的に使用禁止になります。

また、マンホールトイレなどもありはしますが、下水処理の構造上あまり汚物を落としすぎると詰まってしまうので、マンホールトイレを設置する場合には設置しても良い場所をあらかじめ選定しておく必要があることを覚えておいてください。

被災後、点検が終わるまでは携帯トイレや簡易トイレを使うようにしましょう。

おまけですが、集合住宅のトイレでは、2階以上のトイレは使用不可です。もしも上層階でトイレを使った場合、途中の汚水管が破損していると破損した場所から汚物が噴き出して大惨事が起こります。

そういった事態になった場合、汚物が噴き出した場所の住人から汚物を送り込んだ住人が訴えられたりすることがありますので、集合住宅の場合は処理方法を問わず、点検完了まではトイレは使用禁止です。

トイレに関するさまざまな情報はありますが、まずは自分の住んでいる場所や普段でいるしている場所の環境を確認し、災害後に自分が汚物で二次被害を出さないように充分気をつけてくださいね。

布団の周りに履き物を置く

寝ている場所には履き物を置くとガラスなどを踏んでも安心して避難ができます。

履き物と言っても、運動靴やスリッパなどいろいろとありますが、運動靴など屋外で使うものを布団の周りに置くのは抵抗がある方もいると思います。

また、壊れたものの破片が靴の中に入ると、慌てているときにはそのまま履いてしまって怪我をしてしまうこともあるかもしれません。

準備するのはスリッパでいいと思うのですが、屋外避難することを考えると、普通のスリッパでは無く、かかと付きの庭やベランダなどで使うようなものが安全でいいと思います。

必要とされる機能は、すぐに履けて足の裏を守ってくれ、ある程度の距離を歩くのに支障のないことです。

そのことを考えて、自分が歩きやすい履き物を準備しておくといいと思います。

どうにも落ち着かないのであれば、たびや厚手の靴下などでも素足よりはマシです。

普段履き物を履いて屋外を移動している人にとっては、屋内の小さな破片でも歩けなくなってしまう可能性がありますから、なるべく足の裏を守れるように準備しておきたいですね。

防災マップは見えるところに貼っておこう

あなたは防災マップを作っていますか。

防災マップというのはハザードマップのことではありません。ハザードマップに地域の安全な場所や危険な場所、避難経路、避難先などを記入して作るあなたの命を守るための防災マップです。

この防災マップを一度作っておくと、自分のいる場所の情報が一目で確認できるため、現在の安全度や避難についてイメージがしやすくなります。

もしも作っていないのであれば、一度DIGをやって作成してみてください。

そして、それができるまではとりあえずのつなぎとしてハザードマップを見やすいところに貼っておきましょう。

見やすいところに貼ってあると、いざというときにすぐに確認ができます。また、普段から見るところに貼ってあれば、無意識に周辺の状況を覚えていたりするものです。

ハザードマップにしても防災マップにしても、見てすぐに片付けてしまうのでは何の役にも立ちません。

こういった地図は使い込んでこそ価値が出てきますから、例えば玄関やトイレ、廊下や居間など、普段から目につきやすいところに必ず貼っておいて、いざというときに大切にしすぎてしまったところがわからないというようなことがないようにしたいものですね。

余談ですが、災害対策に意識のある地域では、例えば居酒屋のトイレや駅、地域の掲示板などさまざまなところにハザードマップが貼ってあることに気づくと思います。

災害対策については、知らなかったということを正当化できる理由はありませんから、普段からの意識付けの一つとして、自宅の中だけでなく、さまざまなところに貼っておくといいと思います。

非常用持ち出し袋の防水について考える

水害や津波からの避難時には身体が濡れてしまうことがあるかもしれません。

また、非常用持ち出し袋の中が浸水してしまうことがあるかもしれません。

避難した後に濡れた服などを乾いたものに着替えるのは絶対に必要なのですが、それを行うためには乾いた衣服があることが大前提となりますが、非常用持ち出し袋に入れてあるさまざまなアイテム類の防水はしっかりとできていますか。

衣類やタオルだけでなく、濡れては困るものが非常用持ち出し袋にはいろいろと入っています。防水型のリュックサックを使用するのも一つの方法ですが、それでも中に水が入らないと断言することは難しいと思いますので、アイテム類をそれぞれ個別に防水対策を施しておくことをお勧めします。

防水対策といっても、それぞれのアイテムをジップロックのような水が入らない、漏れない袋に収めるだけ。

下着類やタオルといったものを複数入れてある場合には、それぞれを個別に包装をしておくと、袋に穴が空いたときでも被害を最小限に食い止めることができます。

防水リュックに防水対策をした各種アイテムを収めておけば、少々の水は気になりません。命を繋ぐための非常用持ち出し袋がずぶ濡れになって中のアイテムが使えなくなっていたという悲しい事態を防ぐためにも、防水対策はしっかりとしておいたいですね。

ちなみに、完全防水と生活防水と防滴は意味が異なります。

具体的なしっかりとした定義はないようなのですが、完全防水は文字通り完全な防水対策ができていること。水に落として水没してもきちんと使えることが前提です。

生活防水は生活するときに水没したら使えないかもしれませんが、雨や水が連続してかかってもきちんと使えるようになっています。最後の防滴は、生活の中でかかる水滴がかかってもきちんと使えるというのが条件です。

参考までに、時計やスマートフォンなどの電気機械類ではIP(International Protection:国際電気標準会議やJISで定める電気機械の防塵・防水保護構造の等級のこと)という明確な基準が定められています。

IPの後に続く二桁の数字のうち、最初の数字が防塵性能、末尾の数字が防水性能を表しています。該当するそれぞれの中身については以下のリンク先を参照してください。

電気機械器具の外郭による保護等級(wikipediaに移動します)

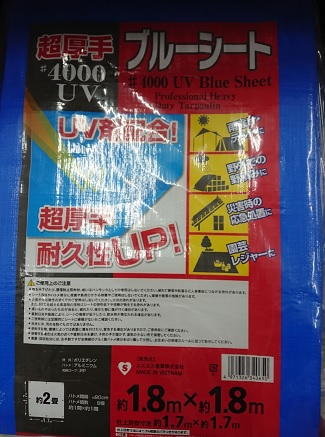

ブルーシートを準備する

地震で被災した後、家の復旧時に必要にして手に入らなくなるものの一つにブルーシートがあります。

建設現場などで使うことが多い青色のビニールシートで、被災した家屋の屋根や壁などの応急修理に必ずと言って良いほど登場します。

大阪北部地震などで屋根にブルーシートがかかったたくさんの家を覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

避難所の場所取りや間仕切り、屋根や壁の応急修理資材、場合によっては仮設テント、家の中のものを一時避難させるための仮置き場など、使おうと思うといくらでも用途があるので大規模災害になると数ヶ月程度は手に入らなくなることもありますが、家屋の応急修理では早さが必要となります。屋根などは、雨が降る前にブルーシートをかぶせて雨漏りしないようにしておかないとそこから入ってくる雨や湿気で家が駄目になってしまうこともありますから、屋根を覆えるくらいのブルーシートは備蓄しておいた方がいいでしょう。

ただ、このブルーシート、基本は消耗品ですので数年もすると劣化していくことがありますから、なるべくしっかりとしたものを光の当たらない劣化の進みにくいところに保管するようにしましょう。

また、ブルーシートは水害時に土のうと一緒に使うことで応急的な水害対策もできますので、やり方を知っておくと浸水対策時に助かると思います。

なお、ブルーシートについては以前触れたことがありますので、そちらを参照していただければと思います。

これからの季節、水害はあまり心配しなくてもいいかもしれませんが、大きな災害が起きる前に準備しておきたいですね。

避難所にテントを持って行く

コロナ禍での避難所運営では行政や避難所運営委員会の方々が試行錯誤しながら安全に避難所を運営するための手法について検討されています。

現時点での安全策として、140cm以上の仕切りを建てることや2m以上の間隔を空けるといったことがルール化されつつあるようですが、仕切りが準備してある避難所は現状では皆無なのではないでしょうか。

ブルーシートや新聞紙などで仕切るという方法も考えられているようですが、自分の安全を確保するという視点から、自立式のテントを準備しておいてはいかがでしょうか。

自立式のテントであれば屋内屋外問わずに使うことが可能ですので、避難所でも屋外でも避難先として使うことが可能です。

スペースの問題はあるのですが、避難者一人あたり1×2mのスペースがあれば、自立式テントは充分に立てられます。

以前に乳幼児向けに日よけテントを持参しようということを書きましたが、自立式テントであれば生活を人に見られなくても済み、その分のストレスは軽減できます。

新型コロナウイルス対策とプライバシー保護をかねて、非常用持ち出し袋と一緒に自立式テントを用意しておくと便利だと思います。

自立式テントはアウトドアメーカーに限らずさまざまな商品が売られていますが、サイズがいろいろとあります。

快適な生活空間を維持するための大きなテントもありますが、それを避難所に持ち込むとトラブルの元になりますので、適当な大きさのテントをご検討ください。