取り扱いが簡単で危険性も少ないことから、カセットボンベはいろいろなところで燃料源として使われています。

ただ、ちょっと気をつけないといけないなと思うことがありますので、今回はそこに触れてみたいと思います。

1.メーカー推奨と異なるガスボンベを使う

メーカー純正のカセットガスは、そうでないものに比べるとかなり割高になっている感じがしますので、値段の安いカセットボンベを見つけて中身が変わらないのであれば、そっちの方を使ってしまうことがよくあります。

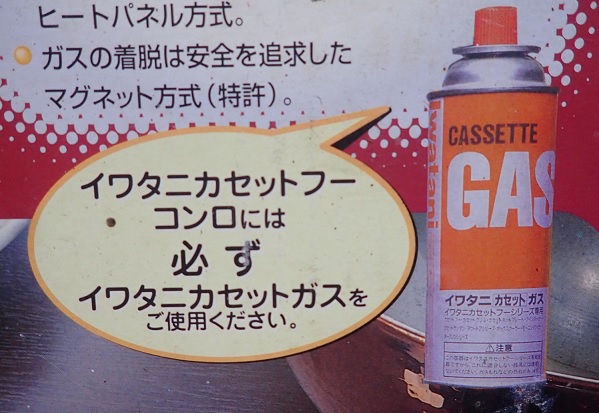

カセットコンロの外箱に記載されている注意書き。他のガスコンロが使えないとは書いていない。

カセットコンロの外箱に記載されている注意書き。他のガスコンロが使えないとは書いていない。

カセットコンロに限らず、カセットボンベを使用する製品は特定のカセットボンベで製品試験を受け、販売許可を得ています。

そのため、製品試験を受けていない組み合わせは基本的に想定されていないと考えてください。

カセットボンベの規格自体は、現在はJIS規格で殆ど標準化されているためどのカセットボンベでも殆どの場合互換性があって使うことができるようにはなっていますが、もしも指定されているカセットボンベ以外のものを使った場合、仮に事故が起きてもメーカー保証は一切ないことを覚えておいてください。

2.カセットガスの対応温度

カセットガスはガスを充填している構造上、温度の変化に注意をしておかないと火がつかなくなったり爆発を起こすことがあります。

低い方では5~10度以下になるとガスが気化しなくなるために火がつかなくなります。カセットコンロの中にはボンベを温めるような構造を持っているものもありますが、低温対応になっている一部のものを除くと、低い温度では使えないと考えておいた方が無難です。

また、温度が上がるとガスが膨張します。それなりの強度は計算されて作られてはいますが、ボンベの表面が高い温度にさらされると気化が進んでガスが膨張し、爆発してしまうことがあります。

ガスボンベを夏の自動車の中や火のそばに置かないようにというのは、膨張したときに爆発する危険性があるからだということを知っておいてください。

よくある事故の一つにはカセットコンロのガス収納部の上に鍋の底などの加熱部分が乗り、ボンベが爆発するというのがありますので、ガスボンベ単体だけでなく、使用中のガスボンベの加熱についても気をつけておく必要があります。

3.ガスボンベの処分

ガスボンベは必ずガスを使い切ってから処分してください。

中途半端に残ったままゴミに出すと、爆発事故が起こることがあります。

中のガスについては、ボンベに穴を空けてガスを排出しておく必要がある自治体と、ボンベをそのままガス抜きせずに出すことになっている自治体の二つがあります。

必ずお住まいの自治体のゴミの回収案内の中のガスボンベの取り扱いについて確認しておいてください。

ガスボンベは非常に身近な存在ですので、多くの人が利用しています。

でも、取り扱いを間違えると非常に危険なものでもありますので、何気なく使うのではなく、安全に使えるようにボンベやカセットボンベを使う機材に書かれている注意書きをしっかりと読んで使うようにしてくださいね。