暖かくなって人の活動が活発になってくると、よく出会うようになってくるのがダニです。

出会うだけならいいのですが、ダニ類は病気を媒介することが多い生物ですので、かまれないように注意する必要があります。

マダニでは「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」「日本紅斑熱」「ライム病」、同じダニの仲間のツツガムシが媒介するツツガムシ病なども有名なところです。

イエダニではせいぜい咬まれてかゆいくらいですが、マダニやツツガムシに咬まれると、かゆい上に取れない、その上病気にかかる可能性がありますので、できるだけ咬まれないように注意する必要があります。

1.マダニの種類

マダニと言っても種類はいろいろありますが、中国地方では主にフタトゲチマダニやタネガタマダニなどが見られるようです。

また、ツツガムシもいます。

大きさは3~8ミリと大きく、目で確認できます。また、硬い外皮に覆われているのも特徴です。

2.咬まれないようにするためにはどうするか

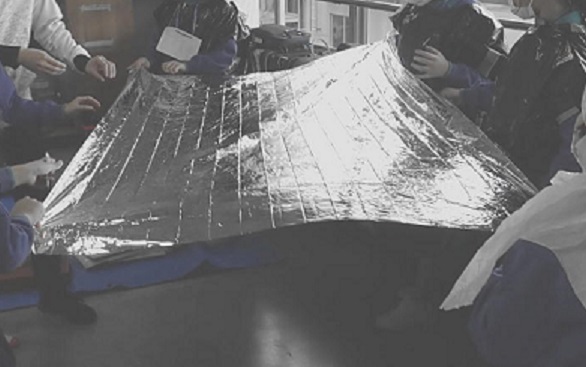

ダニは森林や草むら、藪、畑などに生息しています。そのため、そういった場所に立ち入るときには肌の露出をなるべく防ぐように長袖長ズボン、長靴や帽子、手袋などを着用するようにします。

ダニに潜り込まれないように服の裾は露出しないようにしておきます。

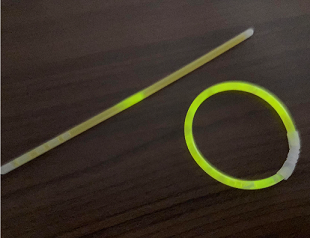

また、ダニがとりついたことがすぐにわかるように、着用する服はなるべく明るい色にし、ダニがつきにくい化学繊維素材でできているものがよいでしょう。

それらを装備した上で、マダニに効果のある防虫スプレーをしっかりと吹いておくことが必要です。

ディートやイカリジンといったマダニが忌避するような成分が入っているものを使うようにし、使うときには必ず使用上の注意を読んで正しく使うようにしてください。

帰宅したらすぐに服を着替え、脱いだ服は直射日光を当てるか乾燥機で乾燥処理するようにします。

ダニは乾燥に弱いので、乾かすことで万が一連れて帰ってしまった場合でも確実に殺すことができます。

また、着替えと併せてお風呂に入って身体にマダニがついていないかをチェックして下さい。

3.咬まれていたらどうするか

不幸にしてマダニがかみついているのを発見したら、なるべく早くマダニを撤去する必要があります。

マダニをそのまま放っておくと、マダニが取れなくなってしまうからです

ただ、マダニは構造上刺し口が皮膚の中にしっかりと入っているため、無理して取ろうとすると刺し口だけが皮膚内に残って取り除くのが非常にやっかいなことになる場合があります。

皮膚科に行って取ってもらうのが一番確実ではありますが、休日や夜間などで病院にかかれない場合もあります。

そんなときにはかみついているマダニの上からたっぷりのワセリンを塗ってやりましょう。

塗ってから30分もたつと、マダニが簡単に取れるようになります。

ワセリンだけでなく、油脂性のクリームやバターなどでも同様にマダニを取れやすくする効果が期待できます。

4.病気になるとどうなる?

ダニに咬まれたあと、そのダニが病原体を持っていた場合に発症します。

山に入ったことやダニに咬まれたことを医者に説明して、早めの診察と治療にとりかかってもらわないと、危険になる病気が多いので注意が必要です。

1)重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

SFTSでは、咬まれてから6~14日程度で発熱や食欲低下、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛など消化器官系の症状がでます。

重症になると死ぬこともありますので、発症したら早めの処置が必要となります。

2)日本紅斑熱

日本紅斑熱は咬まれてから2~8日程度で発熱、発疹、頭痛、倦怠感などの症状が現れます。

ツツガムシ病によく似ている症状のため、確定がなかなか難しいようですが、早めの治療は必須です。

3)ライム病

ライム病は咬まれてから数日~数週間で発症します。初期には的のような紅斑が現れることが多く、筋肉痛、関節痛、頭痛、発熱、悪寒、倦怠感など、インフルエンザにかかったかのような症状が出ます。

一月もすると皮膚や神経、眼の症状や不整脈、関節炎などのさまざまな症状が現れます。

最終的には慢性関節炎や皮膚炎、慢性脳脊髄炎などが発症します。

4)ツツガムシ病

ツツガムシ病では、咬まれてから10~14日程度で悪寒をともなう高熱が出ます。頭痛、筋肉痛、全身倦怠感なども出ます。

発症2~3日後には全身に紅斑や紫斑がでます。

放置しておくと、脳炎や肺炎、心不全などで死亡する事例もありますので、早めの処置が必須です。

マダニは野生鳥獣、特に鹿が多い地域では非常にたくさん発生しています。

荒廃した農地や野生鳥獣の増加によって、ダニが好む環境が作られ、数が増えていると考えることができます。

ダニに咬まれないようにすることで、ダニが持っている病気にもかからずに済みます。

マダニの生息域に入る前には、しっかりとした防除する体制を取るようにしてくださいね。