災害時には窓ガラスが割れて飛散して怪我をするということがよく起こります。

最近では強化ガラスやペアガラスなどが主流になり、窓ガラスの強度自体はかなり上がっているのですが、それでも被災地に行くと割れたペアガラスや砕けた強化ガラスを見ることがあり、飛び散らないような加工は必要だなと感じています。

特に、古い家屋では窓ガラスはさほど強度が無いので、住人を守るためにも飛散防止フィルムを貼っておいた方がいいと思います。

割れても破片で怪我しないように、フィルムは部屋の内側に貼ることが大切です。そして、できるだけ空気やしわができないように丁寧に貼ること。

そうすることで強度も上がりますし、見た目もきれいです。

ただ、一つ問題になるのは、ガラス面が大きくなればなるほどうまく貼れなくなること。飛散防止フィルムはのりがついていて、それをガラス面にくっつけることでガラスの飛散を防ぐ構造になっています。ですが、のりの面をガラスにくっつけて貼り付けていこうとすると、風が吹いたりまくれたりして、のり面同士が貼り付いたり。一度くっつくと簡単には剥がれませんし、剥がれた場所はしわしわになってしまいます。

というわけで、今回は飛散防止フィルムを貼るのに専門家に来てもらって、貼り方を教えてもらうことにしました。

来ていただいたのは益田市美濃地町で「キラク内装」という内装屋さんを経営をしている澤木さん。

さっそく貼り方について教えてもらいました。

澤木さんによると、ポイントは次のとおり。

1.可能な限り、窓は取り外して作業する

2.できるだけ窓の寸法に近いサイズでフィルムをカッティングしておく

3.窓ガラスの貼り付ける面はきれいにしておく

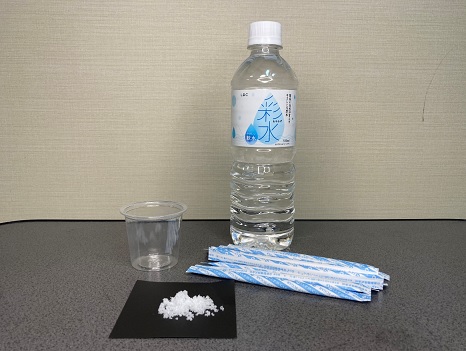

4.のり面どうしやガラスの変な場所にくっつかないように、石けん水をガラス面にしっかりと霧吹きで吹いておく

5.丁寧に貼り合わせ、空気や水はゴムべらを使って丁寧にしっかりと除去する

剥がすときに備えて保護フィルムの方に養生テープを貼っておくとわかりやすい

内装用のヘラにタオルを巻き付けて押さえることで気泡と水を抜き取る。少量であればそのうち乾くのでちょっとくらいなら残っても大丈夫とのこと。

いうことで、大きい窓ガラス4枚を1時間半程度で貼り終わってしまいました。

作業工賃はそれなりにかかりますので全部を頼むわけにはいかないかもしれませんが、きれいでしっかり、手間なしでできる災害対策なので、風の当たる面や不安な場所だけでも専門家に貼ってもらうという選択肢もありではないかと思います。

また、もし自分で貼られるときには、ポイントに注意すればそれなりにうまく貼れると思いますので、DIYでも上手に貼ってみてくださいね。

キラク内装の澤木様、ご協力いただきありがとうございました。