油性ペンや鉛筆、ボールペン、クレヨン、万年筆、黒墨など、一口に書く道具といってもいろいろとあります。

災害時、書き付けるためのものは、紙が無くても何とかなりますが、書く道具がないと相当苦労します。メモ帳や付箋、ノートは忘れても、書く道具だけは絶対に忘れず持ち歩くようにしてください。

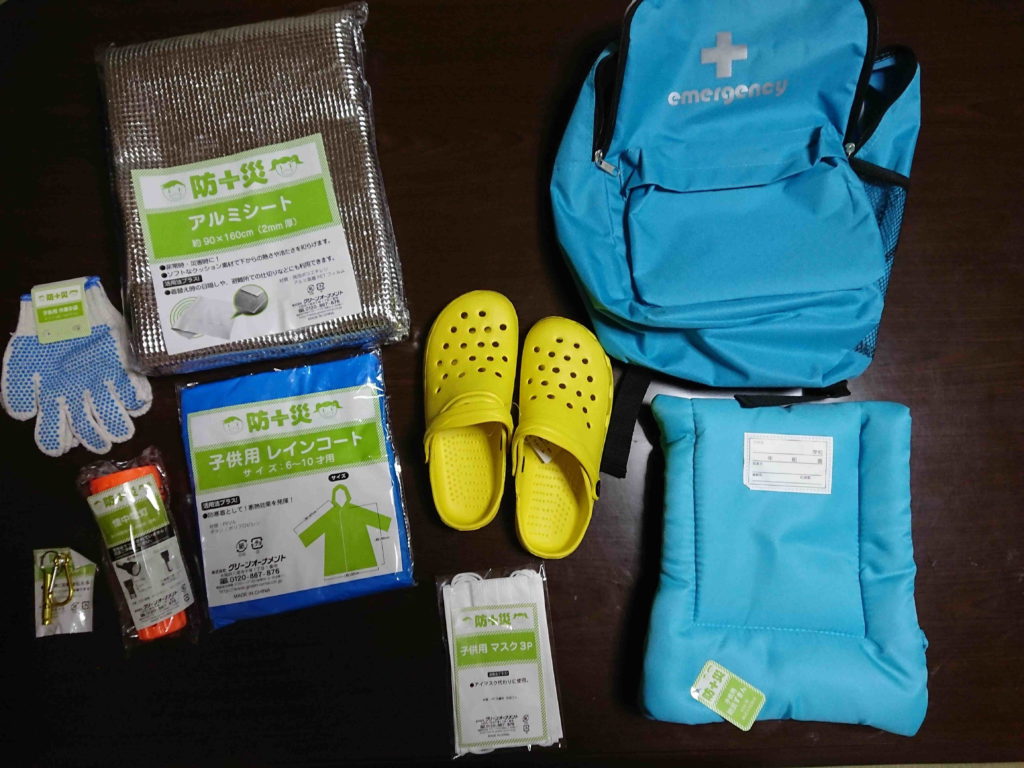

では、非常用持ち出し袋や防災ポーチに入れるとしたらどのようなものがいいのでしょうか。

災害後、いろいろな出来事が起きますが、何にでも書くことができるということが前提になりますので、万年筆やボールペンは必須にはなりません。

油性ペンで太い芯と細い芯がセットになっているようなものがよさそうですが、カバンなどに入れてそのままにしておくと、いざというときに乾いていて使えないということが起きるかもしれませんので、管理はきちんとしておきましょう。

鉛筆は、つるつるとした面以外は結構さまざまなものに書くことができるので重宝します。芯が折れたら使えなくなるので、そこだけは気をつけておく必要があります。

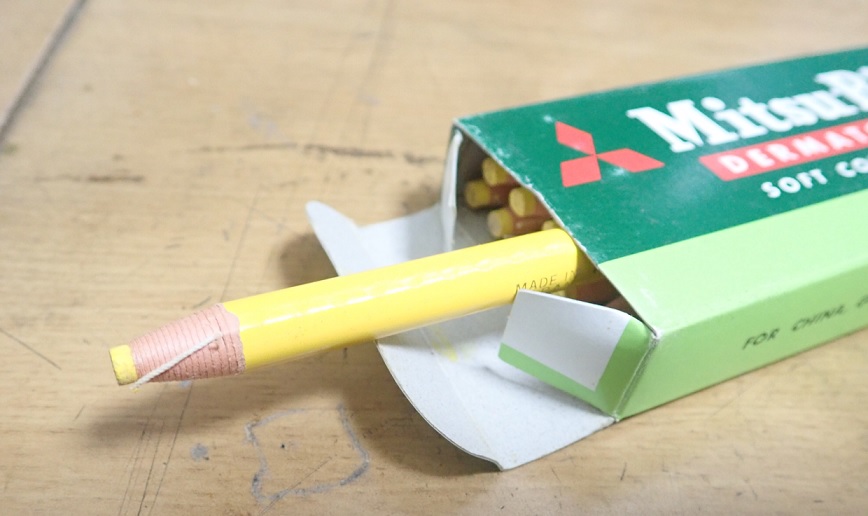

意外ですが、クレヨンやダーマトグラフは大抵のものに書くことができ、落ちにくく、落とそうと思うとすぐにきれいに落とせるという魅力があります。

これも鉛筆と同じく、芯が折れてしまうと使えなくなるので、保管の方法には気をつけておきましょう。

どのような書く道具も一長一短がありますので、結局は使いやすいものになっていくのだと思いますが、手に入りやすさで油性ペン、ずぼらな人はダーマトグラフを用意しておくといざというときにもいろいろ掛けて便利ですよ。

、