災害で通常のトイレが使えなくなったときに登場するのが簡易トイレです。

時間の経過と共に工事現場で見るような使いやすくてきちんと仕切られた仮設トイレが到着したり、使えなかったトイレが使えるようになったりしますが、それまでは汚物を自分で処理する必要のある簡易トイレを使わなければなりません。

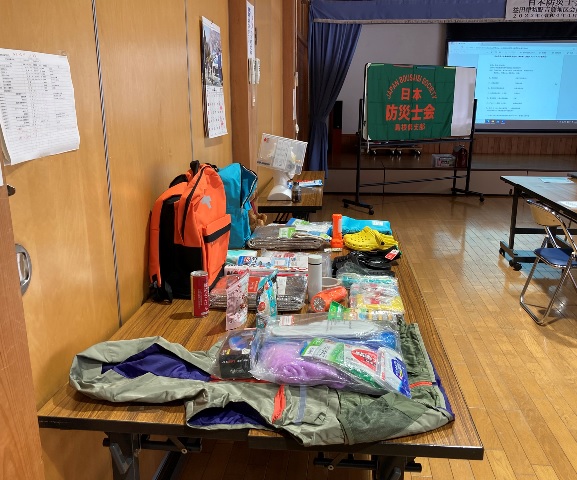

最近では避難所の備蓄品や非常用持ち出し袋の中のアイテムとして常備されていることも増えてきましたが、いざというときにそれらの道具を正しく使うことができますか。

こういった簡易トイレは使用一回ごとに凝固剤で固めた汚物の入った袋の口を縛って可燃ゴミとしてゴミ置き場に出しておかないといけないのですが、残念ながら汚物をそのままにしてしまう人が多いようです。

張り紙などで意識させるようにしていても、普段の慣習というのはどうしても出てしまうので、次に使う人との間で大きなトラブルになってしまいます。

普段の避難訓練や避難所設営訓練時に実際に使ってみないと身につかないような気がするのですが、トイレの問題は「汚い」とか「くさい」といった感覚が先に立ってしまって設置まではしても実際に使用するところまではいかないようです。

ただ、使うときには本当に困ってしまう部分なので、とりあえずは使用から汚物袋の処分までを入れた訓練はしておいたほうがいいと思います。

ところで、簡易トイレは汚物袋と凝固剤を一セットにして一回ごとに使用するのですが、あなたは自分が普段トイレに行く回数とその時の大小について大ざっぱでいいので把握していますか。

座るところは段ボールでもバケツでも作れるが、処理袋は用意していないと作れない。特に凝固剤がないと汚物が可燃物で処理できないので要注意!

座るところは段ボールでもバケツでも作れるが、処理袋は用意していないと作れない。特に凝固剤がないと汚物が可燃物で処理できないので要注意!

大小で使う簡易トイレが異なることがありますので、回数を把握したうえで非常用持ち出し袋に備える簡易トイレの数を確保して下さい。

災害備蓄として避難所においてあるトイレの汚物袋と凝固剤の数は、例えば2000セットあると聞くと多いと感じますか、それとも少ないと感じますか。

その避難所に避難する人が100人いるとします。そうすると、一人が簡易トイレを使用できる回数は20回。一日に5回トイレに行くとすると、4日分しかありません。

もし避難者が1000人だとすると、たった2回分です。

自分の備蓄を準備しておかないと、簡易トイレさえ使えなくなるということを知っておいてください。

各人が自分の簡易トイレを持っているほど、トイレ事情には余裕が出てきます。

食べたり飲んだりは我慢できても、出すのは我慢にも限界がすぐ来ますので、簡易トイレの準備と取り扱い方の熟知、そしてゴミ処理についての計画を作っておくことをお勧めします。