災害が起きて困るのが停電です。

発送電分離とかで電力会社の体力はかなり削られていますので、昔のように数日で復旧ということが期待しない方が良さそうです。

でも、生活に必要な電気はできるだけ早く確保したいですから、ある程度は事前準備しておく必要がありそうです。

例えば、スマートフォンなどであれば、乾電池や充電池があればとりあえずは凌げます。防災用ラジオなどには発電機能を持っているものもありますから、自分のスマートフォンなどが充電できる出力があるかどうかを確認した上で用意するのもありでしょう。

また、最近よく目につくのが蓄電池と太陽光パネルのセット。寒い地方の冬だと発電できないかもしれませんが、ある程度の発電量は期待してもよさそうです。

少し規模が大きくなると、自家発電機が選択肢に入ってきます。燃料供給の問題はありますが、正弦波タイプの自家発電機ならパソコンなどの精密機器にも使えますし、ある程度まではいろいろな家電製品も使うことができます。

気をつけないといけないのは、絶対に屋内では使わないこと。

排気ガスで一酸化炭素中毒になって、毎年亡くなる方が出ていますので、面倒でも発電機本体は屋外に設置して、電源コードで家の中に給電するようにしてください。

余談になりますが、最近は災害対応住宅として屋根にソーラーパネルをつけ、屋内に非常用電源のあるものがあるようですが、使えるかどうかは蓄電機の出力とコンセントの位置次第。本当に使いたいものの電力量と相談の上で使われたらいいと思います。

普段の生活通りに電気を使おうとすると、自家発電機では追いつかないくらいの電力量を使っているかもしれません。

省エネや節電という話にも繋がりますが、普段から自分がどれくらい電気を必要としているのかを確認した上で、準備をしておくといいと思います。

カテゴリー: アイテム

避難時に持って行くもの

避難には大きく分けると自宅避難と自宅以外のどこかへ避難する立退き避難があります。

自宅避難では、自宅が災害にあう危険性の無い人と、何らかの事情で立退き避難ができない人に別れますが、どちらにしても被災後には数日は単独で生活できるだけの品を準備しておく必要があります。

自宅以外のどこかへ避難する場合も、持って行ける範囲にはなりますが、一日から二日支援なしで凌げるだけの品は用意しておいた方が安心です。

避難してから支援物資が届き出すまでの間をつなぐものとして非常用持ち出し袋を持って避難することが必要なのですが、内閣府や日本赤十字社などが出している非常用持ち出し袋のリストを見ると、全部揃えると持ち運びできない状態になってしまうことも考えられるくらいたくさんのアイテムが必要だとされています。

また、市販品の非常用持ち出し袋を見られた方は、そのアイテムの量にぎょっとされたのではないかと思います。

これらの非常用持ち出し袋は、過去に被災した経験者の聞き取り調査で「なくて困ったもの」や「あったほうがよかったもの」などが書かれていますが、よく内容を見ると、ある場所では重要でもある場所ではそこまででもないといった品もそれなりにあったりします。

とはいえ、いつどこで役に立つか分からないことを考えると、なかなか「それはいらない」というのも勇気がいるものです。

そんなときは、割り切って自分がそれがないと生活できない品に絞ってみるのも手です。

例えば、高齢者の方だと入れ歯や補聴器、老眼鏡、持病の薬など、他の人のものが借りられないものは必須ですし、赤ちゃんならミルクやおむつは絶対に必要です。

支援物資の届く順番は、より多くの人が必要としている緊急性のあるものが優先されますので、必ず自分が使えるものが届くとは限りません。

個人的な相性で使えたり使えなかったりするものもこの中に入ります。例えば生理用品などは合わないものだとかぶれや湿疹などが出るようですので、自分に合ったものを準備しておく必要があるでしょう。

次に、水とトイレ。のどの渇きと排泄要求は止めることがかなり難しいです。

水道が使えれば大丈夫なのですが、被災すると停電が起き、そうすると給水がストップしてしまう場合も多いです。

そうなると、飲料水、生活用水、トイレの水は自前で準備しないといけませんが、特にトイレの水は一回流すごとに最低7リットル程度は必要になりますので、水の確保ができない場合には、流しきれずに汚水が溜まり、トイレが大惨事になることが予測できると思います。

少なくとも、飲み水と携帯トイレは準備しておいて、飲み水の確保とトイレを汚物の保管場所にしないようにしましょう。

あとは着替えや歯磨きなどの衛生用品、非常食、そして暇つぶしの道具くらいがあれば、最低限必要な装備にはなります。

非常用持ち出し袋はしっかりと品物を準備した方がいいですが、持っていくのには限界がありますから、迷ったときには0からの足し算で準備するようにしてください。

最後に、一つだけ注意してほしいのは、お酒は持っていかないこと。

不安な環境での飲酒は身体にも精神的にも悪い影響が出ます。

お酒は避難が終わってからゆっくり楽しく飲むことにして、避難所ではお水やお茶で過ごすようにしてください。

魔法瓶は必ず持っていこう

小さい子ども、特に乳児のいるご家庭では、非常用持ち出し袋には必ず魔法瓶を入れておき、災害が起きて避難するときには、できればその魔法瓶にお湯を詰めて避難して下さい。

ご存じとは思いますが、ミルクやお尻拭きの温め、湯たんぽに使うお湯など、お湯があるだけで乳児の快適さはかなり違ってきます。

普段母乳が出る人でも、避難による緊張や不安で充分に母乳が出ない場合もありますので、乳児のいるご家庭では母乳の子でも飲めるミルクを調べておいた方がいいです。

仮に発熱剤やガスコンロを持っていたとしても、お湯の準備は必要です。

避難する状況はさまざまですが、常にお湯が手に入る環境にいるとは限りません。

火気厳禁の避難所もありますし、発熱剤が使わせてもらえない場合もあります。

お湯は手に入るときにしっかりと手に入れておくことが、乳児がいるときの避難の鉄則になります。

また、お湯があるといろいろと使えて安心ですので、可能であるなら魔法瓶にお湯を入れることを忘れずに準備するようにしてください。

ちょっとだけやってみる

防災関係では、さまざまな経験値が命に直結しますが、体験をしようと思うと、なかなかに難しいものです。

慌てていっぺんにあれこれやろうとしてもうまくいかないことが多いですし、わからないことや失敗ばかりが続くと、やっていて嫌になるものです。

災害対策は慌ててやってもいっぺんにあれこれできるようになるわけではありません。あくまでも日常生活の延長線上でちょっとだけ不便な条件を設定し、実際に体験してみることが大切です。

例えば、家族でお出かけするときにいつもは車で出かけるところを歩いてみるとか、お昼ごはんを外で作ってみるとか、ほんのちょっとだけ非日常を加えて、経験を重ねていけばいいのです。

ちょっとしたことでも、成功体験は次に繋がります。難しいことは必要なく、できることをできるようにやってみればいいのです。

この「ちょっとした」はやるだけ無駄という人もいます。きちんとした訓練でないと意味が無いという人もいます。

ただ、普段ならしないことを体験することで、やったことがなくてもできるという成功体験があれば、何も無いと絶望しなくてもすみます。

まずは体験してみること。自分の災害対策はそこから始まります。

食べたいものは季節で変わる

梅雨に入りました。どれくらいの雨が降るのかわかりませんが、大きな災害が起きなければいいなと思っています。

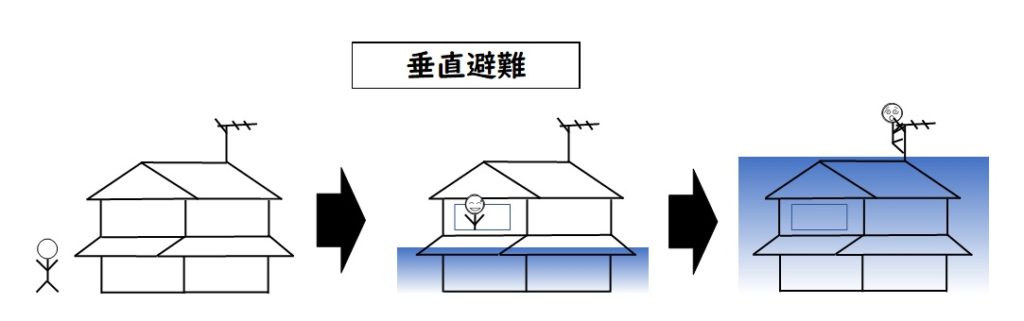

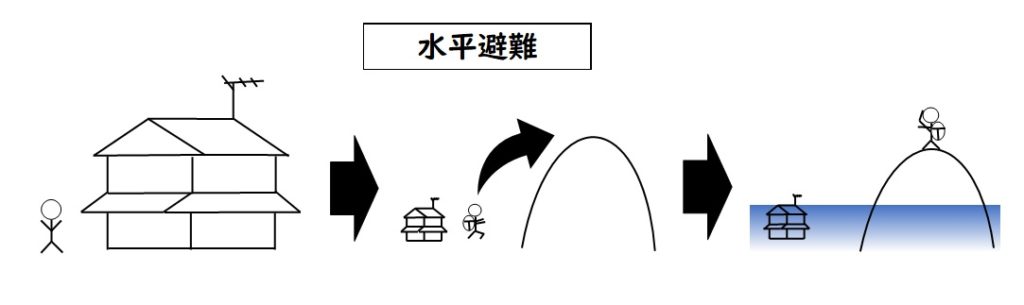

水に関する災害の場合には、災害発生の可能性から災害発生までの間はそれなりに時間があります。 早めに避難したほうがいいのは確かなのですが、それまでの経験則や状況分析から、どこかへ避難すべきなのか、自宅で待機しているのがいいのか、なかなか判断が難しいところもあるかもしれません。

さて、自宅待機にしても避難先に移動するにしても、どこにいるにしても食べ物は必要です。

非常用持ち出し袋や備蓄品ではいろいろな準備をしていることではないかと思いますが、できれば食料にも季節感があるといいかもしれません。

防災の講演会では身体を冷やさない、温かいものを食べる、といったことをかなりやかましく言いますが、そうはいっても、夏場だと涼しいものも食べたくなるでしょうし、アイスクリームなどの冷たいものもほしくなるでしょう。

食べたい食べ物は季節によって変わってきますので、非常用持ち出し袋の中身も、できればそれにあわせて変えていくといいと思います。

非常食なので季節感を取り入れるのは難しいかもしれませんが、非常用持ち出し袋や備蓄品を準備するときには、自分がこの時期に食べたいものや食べるものをある程度準備しておくと、気分的にも落ち着くのではないかと思います。

カバンの中に水筒を

地震のように突発的な災害の場合、とりあえずは手持ちの物資で凌ぐことになりますが、あなたのカバンにはそんなときに備えてどのようなものが入っていますか。

必ず入れておいて欲しいのが、水筒と水。特にサイズは問いませんので、自分が持ち歩きしやすい大きさのものでいいと思います。

移動するにしてもその場で待機するにしても、緊張するとのどが渇いてきます。

そんなときに、カバンに水筒と水が入っていれば、精神的に安心することができます。

本当は水が一番良いのですが、水で無くても、お茶でもコーヒーでも紅茶でも構いません。自分が落ち着ける飲み物が入っていれば、ずいぶんと落ち着くことができると思います。

万が一水筒の中身が空っぽであったとしても、地震の後で最寄りの水栓から水を補充しておけば、断水後も自分の水は確保できます。

普段からのちょっとした心がけとして、準備しておくことをお勧めします。

アウトドアと防災

最近はアウトドアブームだそうで、あちこちでキャンプ用品や山道具をみかけるようになりました。

これらのアイテムは、災害時にもとても役に立つものなので、ぜひ道具類の使い方を覚えておいて欲しいなと思います。

防災の視点で見ると使い終わったこれらのアイテムをそのまま収納するのでは無く、すぐに使えるように整備してから目につくところに置いておいてほしいのですが、かさばるものですからどうしても押し入れや倉庫に収納されてしまいがちです。

あと、電池や燃料といった消耗品も、使い終わって整備をするときに補充しておくといいと思います。

また、せっかくのアウトドアですから、何か一つだけ代用品を考えてみると面白さが増すかもしれません。

例えば、ランタンを使わないでどうやって照明を作るかやコンロを使わずにごはんを炊く方法など、ちょっとだけサバイバルの要素を取り入れてみると、災害時にも慌てなくて済みますよ。

アウトドア用品はほとんど防災用品と重なるものです。防災用品を買ってしまい込んでいるのであれば、アウトドア用品として遊びでどんどん使ってみてほしいと思います。

アイテム類は馴れていないと使えませんし、使えないアイテムは存在しないのと同じです。防災用品もアウトドア用品もいろいろなアイテムがありますから、いろいろと試してみて、自分が被災してもキャンプの延長線と思えるくらいになっておけたらいいなと思います。

災害発生後に起きること

いろいろな災害がありますが、日常生活に影響の出るレベルの災害が発生するとまずライフラインと物流に問題が出てきます。

電気、ガス、水道、下水道、そして食料や日用品などの物資の輸送。

これらが無くなってしまうと命にかかわりますから、再開するまでは自前でなんとかしないといけないことになります。

指定避難所であっても、消耗品、特に食料品や水がしっかりと備蓄しているところはまれですので、非常用持ち出し袋と備蓄品は命をつなぐためのマストアイテムということになります。

地方だと3日~1週間、人口の多い都会地だと1週間から10日程度は凌げる装備があったほうがいいと思います。

国や他の地方自治体から最初に送り込まれる支援物資はある程度量が決まっているので、人口の少ない場所であれば全員に行き渡っても、人の多い都会ではそういうわけにいきません。

また、発災から支援開始までは最低2、3日はかかりますので、その間のあれこれは自前で何とかしなければいけないわけです。

このために、非常用持ち出し袋や備蓄品をきちんと準備しておくようにいわれているのです。

市町村で備蓄している食料品などはたいした量はありません。それを当てにするよりは、自分で自分の食い扶持をしっかりと用意しておく方が精神衛生上いいと思います。

災害後に考えないと行けないのは、まずは自分の命を繋ぐ方法です。

元気に命を繋ぐために、まずは非常用持ち出し袋と備蓄品をわかるように揃えるところから始めて見て下さい。

代用品は代用品

防災の研修では、「○○がないときに××が使えます」といった代用品の話が出ることがあります。

意外なものが意外なところで使えたりして、結構驚くこともあるのですが、一つ注意してほしいのが、それはあくまでも代用品だということ。

その目的用に作られた製品にはかないませんので、代用品が必要なくらい普段使いするものであれば、やはり現物をきちんと準備しておくことをお勧めします。

例えば、紙おむつ。

「ビニール袋とタオルで作れます」という記事を見かけることも多いのですが、これはあくまでも非常用。

蒸れるし吸水力は低いし、おまけに使用後の始末にも非常に困る状態になりますので、本当に最後の手段と考えて下さい。

基本は紙おむつをしっかり準備してあれば知識だけで使うことはないと思います。

代用品はあくまでも代用品。

それを当てにして準備に手を抜くようなことにならないようにしてくださいね。

水害時には床下の換気口も土のうを積んでおく

水害対策として土のうや水のうを積むということは聞いたことがある方も多いと思います。

あまり水の勢いが強くなく、水量も多くない場合には、正しく積むと家屋の床下浸水をある程度防ぐことができるので、出水期の前などに作り方や積み方を確認しておくといいと思います。

その中で、忘れがちなのが床下の換気口。

玄関や勝手口などは土のうを積んで水を防いでも、換気口が開けられたままだと、そこから水が入って床下が浸水してしまいます。

そのため、こういった部分もきちんと土のうを積んで水が入らないようにしておく必要があります。

床下の水分で床板などが腐ってしまうので普段からふさいでおくわけにはいきませんが、換気口から水が入ると汚泥が床下に溜まってしまうので、床下の掃除と乾燥が必要となります。

これは結構な手間になりますので、できるなら換気口も忘れずに土のうで守るようにしてくださいね。