あなたはお住いの自治体の備蓄一覧について確認したことがありますか。

もしも確認したことがなかったら、ぜひ一度確認してみてください。

備蓄品の一覧は、お住いの市町村の作成している防災計画または防災計画付属資料に書かれています。

この備蓄品の一覧を見て、それでも自治体の備蓄があるから大丈夫と言えるかどうかを一度しっかりと検討することをお勧めします。

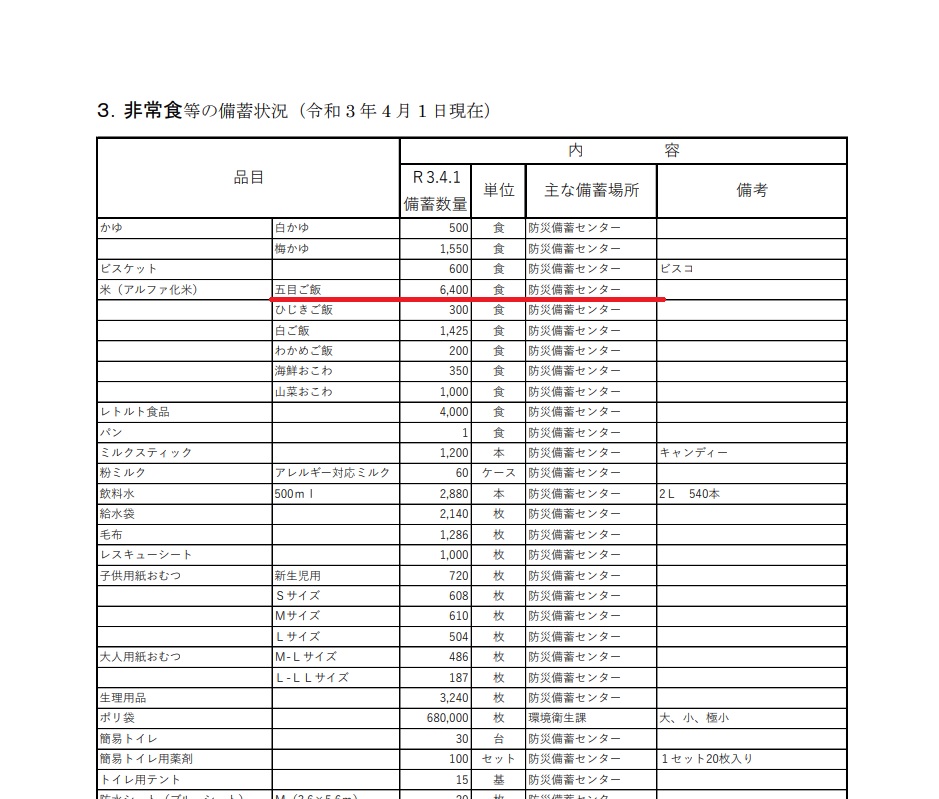

例えば、当研究所のある益田市の備蓄品を見てみましょう。

益田市の人口は令和4年3月末現在で44,821名です。

そして、非常食の備蓄で見てみると、一番多いもので五目御飯が6,400食あることになっています。

人口のすべての人が配給対象になるわけではありませんが、それでも6,400名が被災したら1食分しかないことになります。

一日3食食べるとしたら、2,130名ちょっとにしか行き渡りません。

国の支援物資が3日後には届くとして、単純に考えると700名ちょっとしか養えない計算になります。

首を傾げるかもしれませんが、これらの備蓄は何らかの事情で非常用持ち出し袋が持ち出せなかった人や、旅行者などこの地域の住民でなく食料を持っていない人たち用に準備されていると考えると、割と納得できる数字なのではないでしょうか。

また、同じ表にある子供用おむつを見てください。

いくら乳幼児の数が減少しているからといっても、一日分どころか一回分ですら賄えない程度の備蓄しか備わっていないことが分かれば、自分で準備しないと困ることがわかるのではないでしょうか。

さまざまなご意見があるのは承知していますが、災害対策は自助が基本となります。

自助の上で地域の共助があり、それらがカバーできない部分を公助が賄うのが現在の災害対策基本法の考え方です。

つまり、身一つで避難所に行ってもあなたの身を助けてくれるものは何一つないのだということを覚えておいてください。

自分が避難所などで少しでも快適に過ごしたいのであれば、自分に必要なものは自分で持参すること。

自治体の備蓄は当てにならないことを知って、自分の身を守るための準備をしっかりとするようにしてください。