防災の講習会や研修会などでは、よく「〇〇を使うと××の代わりになります」といった内容の話をされることがあります。

当研究所でも、実際に本当に代替品が機能するのかについて、実際に、例えば学校の防災クラブの時間に子供たちとゴミ袋レインコートを作ったりすることもあるのですが、結論から言うと、うまくいかないと考えたほうがいいです。

該当するアイテムを準備できるのならば、ごみ袋レインコートを作るよりも普通のレインコートを準備したほうがいいということです。

同様に、新聞紙のスリッパの作り方を知っておくことも大切ですが、それよりもちゃんとした靴やスリッパを準備しておいたほうが安全確実に足元を守ることができます。

防災講習会や研修会でそういったアイテムの作り方を知っておくことも大切ですが、それよりも代替品に頼らなくても済むような準備を怠らないほうがいいのかなと考えます。

代替品はあくまでも代替品ですし、防災グッズに関して言えば、ほとんどのものは値段の差がそのまま性能の差です。

できるだけ正規品を使い、しっかりとしたアイテムの準備をしておいたほうが安心確実なのではないかと思っています。

カテゴリー: アイテム

簡易トイレを使ってみる

災害時にもっとも困るのがトイレの問題です。

水や食べ物はある程度我慢ができますが、おしっこもうんちも出すのを止めるのは非常に難しいものです。

頭では「被災したらとりあえずトイレは使うな」ということはわかっていても、実際にその状況になってみると、ついいつもの習慣でそのままトイレを使ってしまったりします。

汲み取り式や簡易水洗トイレであれば大きな問題にはならないのですが、浄化槽式や下水道式のトイレだと、汚物を流す下水管が断裂していたり、壊れてしまっていたりしてそこから溢れてしまうことや、断水時に使って汚物が流れなくなって、トイレが汚物で溢れたりする事態が発生します。

そうなることを防ぐために、可能な限り早めにトイレを閉鎖し、簡易トイレを使えるようにしなければいけませんが、実際にやったことがないと、おそらくイメージができないのではないでしょうか。

平時に実際に簡易トイレや仮設トイレを準備し、使ってみて、その使い心地や汚物の処理方法などを確認し、自分が使えるかどうかをきちんと確認しておいたほうが間違いないと思います。

実際に使ってみると、おしっこの回数が結構多いことや、一日に使う簡易トイレの資材量が案外と必要だということ、そしてトイレの種類によって汚物処理の方法がさまざまだということに気づくと思います。

備えるためには、まずは自分に関するさまざまな情報をしっかりと確認しておく必要があります。

簡易トイレはその一つとして、しっかりと確認し、あなたが理解して使えるタイプの簡易トイレを準備しておくようにしてください。

炭酸水で髪を洗う

子供とラジオ体操をしていて、ジャンプの時に膝を痛めました。

もともと壊れ気味の膝なのでケアをしているのですが、今回は痛みが引かないので、整形外科に行って膝の処置をしてもらい、当日は入浴不可、シャワーもダメという指示をいただきました。

ただ、あいにくこの日は暑くて汗だくになってしまっていて、全身がべたべた。

とりあえず体はおしりふきで拭き、頭をどうしようと考え、以前に炭酸水で洗うとすっきりすると聞いたことがあったので、試しにやってみました。

結論から行くと、ものすごくさっぱりします。

500mlのペットボトルに半分残っていた炭酸水を使って頭を洗ったのですが、冷たかったこともあってか、驚くくらいさっぱりして、気持ちよく寝ることができました。

そういえば冷たい炭酸水を使ったヘッドスパなんかがあったなと思い出しながら、非常に快適な状態を手に入れることができたのは本当にありがたかったです。

筆者は髪の毛が微妙な状態なので半分くらい飲みかけのペットボトルで十分でしたが、500mlのペットボトルが1本あれば、髪の毛が多い人でも洗髪できるのではないかと思います。

十分な水が手に入らないときには、こういった手段もあるということを覚えておくといいかなと思います。

お化粧用品も準備する

大規模災害になると、長期で避難所生活を余儀なくされる方もたくさん出てきます。

そして、大勢の人たちと一緒に暮らすわけですから、身支度ができないと非常に恥ずかしいと感じてできるだけ人目に触れないようにお布団からでなくなったり、他人との接触を嫌がるようになってしまいます。

身支度の中にはお化粧も入ってきますので、もしあなたがお化粧をする人であれば、普段使っているもの、少なくとも必要最低限のものだけでも非常用持ち出し袋に入れておくべきです。

お化粧の効果というのは馬鹿にできないもので、本人も周囲も明るくなりますし、きれいな身支度は自分の安心や自信にもつながります。

やりすぎると嗅覚過敏症の人や化学物質アレルギーを持っている人が困りますので、香水などの匂いがするものは避けたほうがいいかもしれませんが、あまり臭いのしないものを中心に備えておくといいでしょう。

支援物資として送られてくるものの中には化粧品はほとんどないと思って、自分のこころの健康を維持するためにも、お化粧道具を入れておくようにしてくださいね。

ちなみに、化粧を落とす道具も一緒に準備しておくと、お肌があれずに済みます。

その時には、水を使わなくてもすむような化粧を落とす道具を準備しておくと安心だと思います。

避難中であっても、できるだけ普段の生活は維持するようにしないといけませんので、お化粧の習慣のある方は、お化粧道具も忘れずに、非常用持ち出し袋に入れて準備しておいてくださいね。

ペットシーツを使った冷却材を作る

暑い時期に少しでも涼を取ろうとして、いろいろと工夫している方も多いと思います。

暑いけれど冷やしすぎたくはないときや、停電時に涼しくなりたいときには、給水ポリマーを使った冷却材を作ってみてはいかがでしょうか。

作り方は簡単。

ビニール袋にレギュラーサイズのペットシーツ(紙おむつでも可)を入れ、ペットシーツが給水できるぎりぎりまで水を含ませた後、水が漏れないようにしっかりと口を縛って振り回すだけ。

振り回しているうちに、気化熱で袋の中のペットシーツが冷たくなりますので、体の冷やしたい部分や体全体がほてっている場合には、首筋やわきの下、鼠径部など大きな血管のある部分を冷やすことができます。

ぬるくなってしまったら、また改めて振り回せば、水が蒸発しない限りは何度でも使うことができますので、非常に経済的でもあります。

ペットシーツの中の吸水ポリマーに吸われた水が空気に当たることで冷える原理を利用していますが、しっかりと冷えるので非常時の涼を取る方法としては結構いいと思います。

ペットシーツでもおむつでも、あるのなら吸水ポリマーそのものでもできる方法なので、お手元にあるのなら、一度試してみてください。

おしりふきと制汗シート

暑い時期に汗をかくとそのあとの臭いが気になる方も多いのではないでしょうか。

最近では制汗シートもさまざまなものがあって、これで肌を拭くとすっきりとして気持ちがいいものです。特に汗でべたべたしているときにこれを使うとさっぱりしますので、筆者のカバンの中にも入っているのですが、先日それで肌を拭いたら、少しぴりぴりとしました。

肌が少し日焼けして若干痛んでしまっていたようです。

ほてりを冷ますためのカーマインローションを塗るほどではないのですが、それでも拭くたびにお肌はぴりぴり。

使っていた制汗シートは冷却効果を感じるためにミント系のものが使われていましたので、それと制汗シートを湿らせているアルコールがぴりぴりの原因だったようです。

こういうときにさっぱりしたいと思ったら、赤ちゃん用の水だけ染み込ませてあるおしりふきがとても便利です。

制汗シートと違って量が多く、持って歩くのがかさばるのが難点ですが、刺激性がまったくないので、お肌にもやさしく、肌を拭いたら、制汗シートほどではありませんがさっぱりとします。

制汗シートもおしりふきも使っている不織布は厚手で丈夫なので、一枚で結構体を拭くことができるので、お風呂に入れないときでも体の衛生を保つことができます。

肌のダメージがありそうな季節は両方用意しておいたほうがいいのかなとも考え、一応筆者の非常用持ち出し袋には両方入れてはあるのですが、あなたならどう考えますか?

新型コロナウイルス感染症と備蓄品

新型コロナウイルス感染症がまたまた蔓延していますが、あなたの体調は大丈夫ですか。

当研究所のある島根県では、県が感染した時の自宅療養に備えて、5日分程度の生活物資の備蓄を呼び掛けていますが、どれくらい効果が出ているのかは不明です。

ただ、もしも非常用持ち出し袋などが準備してあって自宅療養をしなくてはいけなくなったら、非常用持ち出し袋に入れてある防災食を食べてみてください。

防災食にも当然賞味期限がありますから、それまでには消費しておく必要があります。もしも自宅療養になると、買い物に出るわけにもいかなくなりますので、準備してある備蓄品を使って、その使い心地をしっかりと確認しておいてください。

アルファ米でも缶詰でも、同じ名前のものでもつくっている会社が異なると当然味も違います。こういったときに備蓄をしっかりと食べてみて、あなたの口に合うかどうか、そしてどうすると食べやすくなるのかなどを調べておくと、いざ本番のときにも安心できます。

また、ウェットタオルや消毒なども備蓄品には入っていると思いますので、そういったものを活用してプチ避難生活を試してみるといいと思います。

もちろん体調が悪い、または気が乗らないときに無理にやる必要はありません。

ただ、せっかく自宅に閉じ込められているのですから、同じような条件になる非常用持ち出し袋を使っていろいろと試してみると本当にさまざまな発見があると思います。

もし中身を使ったら、使った分はしっかりと補充。そして自分の好みにあった食料品でいざというときをしのげるようにしておいてくださいね。

ローソクは必要か否か

非常用持ち出し袋の中身もいろいろと変遷してきていますが、ローソクについては賛否両論あってなかなか判断しづらいのかなと考えています。

人によって必要という人といらないという人が極端なアイテムですが、大きくわけると照明としての直火と、直火による暖、そして同じく直火による精神的安定が挙げられると思います。

賛否両論のどちらも、問題にしているのがこの直火ということです。

確かに地震などで停電してしまったとき、ローソクを使っていると余震でひっくり返り、火事になるかもしれません。

また、ガスの配管が損傷しているときに直火をつけると、気化したガスに引火して大爆発になるかもしれません。

それから、ローソクに着火するためのマッチやライターなどの保管が結構難しいということもあります。

昔はそこかしこに煙草を吸う人がいて、普通にマッチやライターが存在していましたが、嫌煙権が広がって、煙草を吸う人でも電子タバコとなり、火を持っていないのが普通になりました。そのため、着火するための火も自前で準備しておかなくてはいけないわけで、その管理に結構気を使うことになってしまいます。

ただ、直火だからこそ、見たら精神的に落ち着くということがあります。そして、小さな火ですが暖を取ることもできます。ローソクを使うと、簡単な煮炊きができますし、ローソクそのものはそんなに重たいわけでも場所をとるわけでもありません。

ローソクをめぐる議論は、この両面から見て賛否を考えていて、そのどちらの主張もなるほどと思えるものがあるのは確かです。

筆者はローソクと着火道具はセットでジップロックなどに入れて非常用持ち出し袋に入れておけばいいのではないかと考えています。

火をつけた状態で持ち歩くのには向きませんが、安全が確保されている状態ならさまざまな使い道があってとても便利だからです。

地震時、そしてガス漏れに注意するような状況では使わないことを袋に明記しておけば、うっかりと使ってしまう可能性も少なくなると思います。

あなたがもしもこの論争で意見を持っているとしたら、それは貴重なことだと思います。でも、非常用持ち出し袋の中身には「所有者の精神的安定が確保されるもの」も入っているべきだと思っていますので、必要だと考えている人にまで必要ないとは言う必要はありません。また、必要だと思っている人も、必要ないという人に意見を押し付けるべきではないでしょう。

ローソクに限らずですが、非常用持ち出し袋は所有者が避難時に必要だと思うものが入っていることが重要です。

その前提で、ローソクの必要性について考えてほしいなと思います。

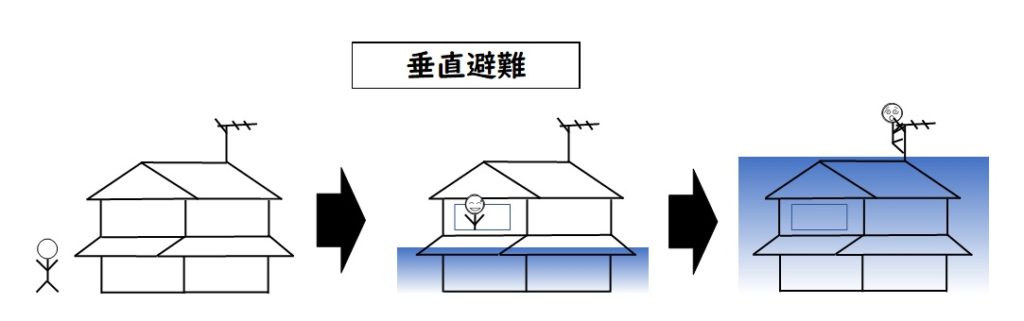

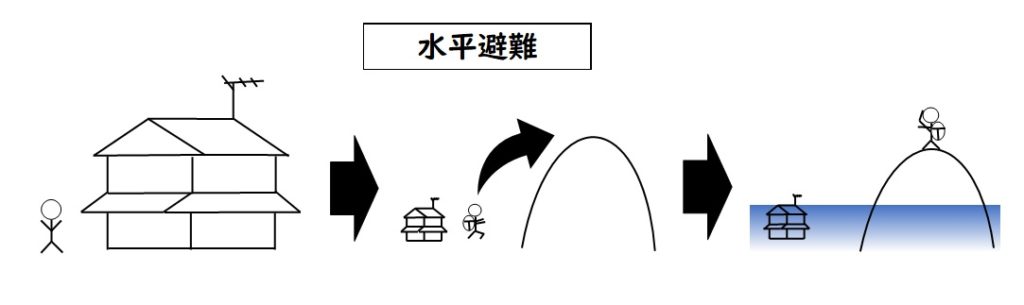

垂直避難で気を付けること

あちこちで大雨が降っていますが、あなたのお住いの地域ではどのような状態でしょうか。

ここのところの雨の降り方は数時間で河川氾濫や内水越水が起きるような強烈なものになっているため、行政の避難情報が間に合わない事態も起きているようです。

自分の命を自分で守るためには、自分で避難すべき基準を作り、確認しておく必要がありそうです。

ところで、こういった雨の降り方をすると、場合によっては安全な場所に逃げるための水平避難が間に合わない場合が想定されますので、いざというときに備えてご自宅の二回以上に避難する垂直避難も逃げる選択肢に入れておいたほうがよさそうです。

垂直避難では、基本的に二階以上に避難したら、水が引くまではそこで過ごすことが原則となります。地域によっては水防団などが救助に来てくれる可能性もありますが、基本は避難した場所から移動ができません。

そのため、そこで過ごすために必要なあれこれをあらかじめ備え付けておくようにしてください。

水、携帯トイレ(もしくは簡易トイレ)、食料、着替え、布団、ポータブル電源、テレビやラジオなどの情報が確認できるもの、そして暇つぶしのできるものなどを用意しておくといいと思います。

ただし、垂直避難できるのはその地域の水没する水の高さが1階の高さ以内に収まることが前提となりますので、二階以上が水没するようなハザードマップが出ている場合には、危険だと思ったらすぐに域外へ避難することです。

一番いいのは安全な場所にいますぐに引っ越しをすることですが、それができない人は、雨には十分に警戒するようにしましょう。

最近は精度の高い雨雲レーダーの情報(リンク先は日本気象協会)や気象庁のキキクルなどもありますので、自分できちんと情報を集めてどうするかの判断をするようにしてください。

そして、自分で判断が難しい場合には、そういったことが得意な人に注意を促してもらうようにしておくといいでしょう。

いずれにしても、垂直避難は決して安全な避難ではありません。

もし垂直避難するのなら、避難後に困らないような準備を、二階以上に備えておいてくださいね。

母乳とストレス

災害時には母乳が出なくなって乳児にあげられなくなるという話をよく聞きますが、これは正しくないようです。

母乳はどんな状態であっても作り続けられていて、ストレスなどにより体が警戒することで、母乳が出なくなっているというのが実際のところのようです。

つまり、まずはお母さんと乳児を安心できる環境にすることで、ストレスが軽減して母乳が出るようになるということで、できるだけ普段の生活環境に近づけることで、体の警戒態勢を緩めてやることで、母乳はきちんと乳児に与えることができるということになります。

例えば避難所であれば、しっかりとした目隠しや仕切り、できれば人ごとに仕切られた授乳室を作ることで体の警戒態勢を緩めることができると思います。

母乳がでなければミルクを与えるのも手ですが、ミルクが嫌いだったり、諸般の事情でミルクを受け付けない子もいますので、母乳を出すための周辺環境を整えてやることが重要だと思います。

また、ストレスを与えないという視点で見れば、自宅や親兄弟の家といった行きなれていて見慣れた人たちがいる場所を避難先として選ぶといいと思います。

場合によっては、被災地外に出て状況が落ち着くのを待つという方法も選択肢に入れたほうがいいと考えます。

乳児を抱えての避難所生活はかなり大変です。

支援体制がきちんと整っている乳児向けの福祉避難所、または避難所ではない避難先を平時に決めておいて、いざというときに途方にくれないようにしたいですね。