「防災活動やってます」と言うと、それを聞いた方は大概の場合「それはすごいですね」といって微妙な笑いを浮かべられる場合が多いです。

その次にはその微妙な笑顔のまま、「必要ですよね」「大切なことですよね」と言われて終了ということが殆どです。

受ける雰囲気としては「必要だけどやりたくないこと」「大事だとは思うけれど、自分にはできない」「自分には関係ない」という感じでしょうか。

本当は「防災」=「災いと害を防ぐ」ということなので、そんな大上段に構えるものでは無く、日々の生活の中で怪我をせずに楽しく生活をする、そのために怪我をしないための対策をすることではないかと思っています。

例えば、「廊下にこぼれていた水を拭く」という作業も防災の一つです。もし廊下にこぼれていた水がそのままで、だれかが足を滑らせて転んでしまえば「災害」が起きてしまうからです。

横断歩道を渡る前に左右を確認するのは、車が来ていないかを確認する作業です。なぜそれをするのかといえば、自分が車にはねられてしまうと言う災害を防ぐためで、これもまた防災の一つです。

そう考えると、防災というのは日々の生活の中で自然にやっていることなのではないでしょうか。

ただ、それに「防災」という名前がつくと、途端に面倒くさいものに変わります。備えていてもそれを使わないかもしれないし、いつ起きるか分からないものに備えるのも面倒くさい。

そうなると、防災というのは考えたくない、見たくない、知りたくないものになってしまいます。

実際にやってみると結構面白いことが多いのですが、その面白さを伝えることがうまくいかないのがもどかしい。

当研究所のキャッチフレーズも「命を守る、命を繋ぐ」ですが、これも多くの人は「防災だからなぁ」とどこか構えてしまうのかなとも思っています。

始めたばかりで細々と活動をしている当研究所ですが、防災のネガティブイメージをポジティブにできたらいいなと考えながら、日々の活動をしています。

カテゴリー: その他

災害関係の保険は自分で手続きをしよう

災害が起きた後、何から手を付けようかと考えているときにやってくるのが、保険会社の手続きを代行してお金をたくさん受け取れるようにしてやろうと持ちかけてくる業者です。

いかに申請手続きが大変かを力説し、保険会社と交渉して被害以上の保険金を受け取れるようにするということを言葉巧みに伝えて保険金請求手続きを代行しようと持ちかけてきます。

手間のかかると思われる保険金請求手続きをしてくれて被害以上の保険金を取れるようにしてやるというのですから、そうでなくても災害の片付けでげんなりしている被災者に取ってみれば、面倒くさいことを肩代わりしてくれるありがたい存在のように見えます。

もしも保険金請求手続き代行を依頼するのであれば、必ず契約書を交わすことと、その契約書を交わす前に必ず契約書に記載された手数料や成功報酬の額や率を確認してください。大概の場合、相当に法外なことが書いてあると思います。

損害保険の保険金を請求する手続きは、業者を間に入れてやらなければいけないほど大変な手続きではありません。

気をつけるのは、片付けを始める前に被災した状況の写真をたくさん撮っておくこと。

被災者の数が多い場合、調査員が来るのが遅くなることもありますが、そこまで片付けずに待っているわけにはいきません。

そのため、状況の確認できる証拠となる写真が必要とされるのです。また、この写真は行政機関で被災証明を発行してもらう場合にも使うことができます。

ついでに書きますと、間に業者が入ったところで支払われる保険金には差はありません。手数料を払わないといけない分、自分が逆に損することになります。

どうなんだろうと迷ったときには、面倒くさがらずに周囲の人の意見や、消費者センターへ連絡をしてアドバイスをもらうといいでしょう。

また、自分の入っている保険のコールセンターや代理店に連絡をして手続きの方法を確認してみるのも手です。

せっかく自分が支払ってきたいざというときのための保険金です。

きちんと自分で手続きをして、自分の生活の再建に100%使えるようにしたいものですね。

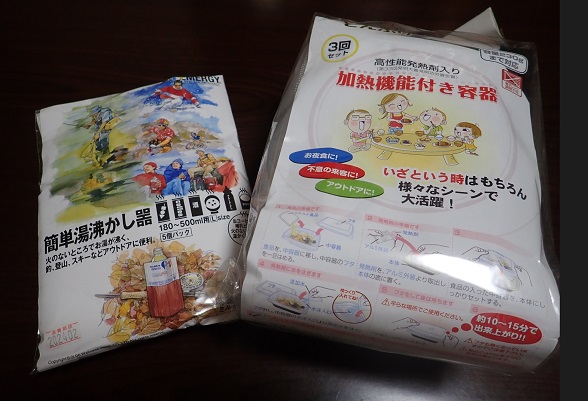

避難先では暖かいものを口にする

梅雨に入ってから、あちらこちらで大雨が降っています。先日の雨では、九州南部で降り始めからの雨が1000mmを超えたところもあるそうで、大規模な避難勧告も出されていました。

ところによっては、現在も避難継続中の方がおられるかもしれませんが、体調管理には十分に気をつけていただければと思っています。

さて、大雨で避難所に避難したとき、例えば今回のような梅雨前線によるものだと避難が長期化することがあります。

そのとき、気の利いた避難所で無い限りは自分が持参した食料や飲料などで過ごすことになりますが、できればその中に「暖かいものを一品」加えるようにしてください。

暖かいものは、飲み物でもご飯でもおかずでも構いません。暖かいものが一品あると、それだけで人間は安心することができ、仮に災害で被害を受けても、そこまで気力が萎えることは起きにくくなります。

避難所が電気、ガス、水道が通じている状態であれば、暖かいものを作るのはそんなに難しいことではありませんが、意識していないと温かい食べ物があること自体を忘れてしまっていることもありますので、意識して暖かいものをとるように心がけてください。

ただ、避難先が学校の体育館のような給湯施設を持たない場所だと、少し準備が大変かもしれません。

例えば電気ポットや炊飯器があれば何らかの暖かいものを作ることができますので、そういった家電製品を持ち込むことも必要になってくるでしょう。

また、土間や昇降口、建物の外周でコンクリートなどの引火しない材料で作られている場所があれば、そこを使って固形燃料やカセットコンロを使った調理もできるでしょう。

何も無い場合、使い捨てカイロでも、常温のものを暖かいと感じる温度にまですることは可能です。

そうでなくても不安になってしまう災害時、暖かいものが一口でも口にできると、それだけで緊張をほぐすのに有効です。

非常用持ち出し袋には暖めるための道具が入っていないことも多いですが、避難が長期戦になりそうなときには、非常用持ち出し袋に飲料食を暖めることのできる道具も一緒に持ち出しておきましょう。

また、自主防災組織や自治会などで避難所の運営を行う際には、準備品の中に必ず何らかの飲料食を暖めることのできる道具を準備しておいてください。

まずは生き残ること

いざというときに備えて、防災ポーチや非常用持ち出し袋非常用備蓄品などを準備していても、災害から生き残ることができなければ全ては無駄になってしまいます。

例えば、政府が推奨する備蓄が完全に行われていても、地震で家の下敷きになってしまえばそれを使うことはできません。

どのような災害であれ、まずは自分が生き残ること。

そのためには、自分が生き残れる確率を上げるための工夫をしておかなければいけないのです。

例えば、水没したり山や崖が崩れたりするようなところに住んでいるのであれば、何かあったときにどういう風にどこへ逃げるのかを決めておくだけでも生き残れる確率は上がります。

また、地震で亡くなった多くの人は家屋や家具の下敷きになっていますから、家屋の耐震補強や家具の固定をしておけば、地震で生き残る確率は上がります。

また、寝室からは家具を無くしたり、屋根の下敷きになりにくい場所に作ることも有効です。

ガラスが飛び散らないように窓ガラスにフィルムを貼ったり、長めのカーテンを取り付けたり、照明器具を固定したりすることも大切ですよね。

日頃からのちょっとした工夫を重ねることで、ちょっとずつ生存確率をあげることが可能になります。

災害対策は一気にはできないかもしれませんが、少しずつでも対策しておけば、その分だけ生き残れる可能性は高くなります。

今からでも気がついたところから災害対策を始めて、生き残る手法を考えてみてくださいね。

復旧のための権限をどうするか?

行政機関は基本的に災害時におきたさまざまなことについて、自分のところで管理監督しようとします。

ですが、実際のところは時間が経過するごとに対応事項が加速度的に増えていきますので、そのうちに破綻して何も指示ができなくなり、結果的に地域の復旧が遅れて地域の崩壊も進むことになってしまいます。

ではどうすればいいのか?

復旧のための権限を、それに対応できるところにあらかじめ任せておくという方法は採れないでしょうか?

例えば、災害後の道路開削の権限を地域の建設業者に任せてしまうのはどうでしょうか?

災害時に優先して開削する道路を指定しておき、もし道路に何かあれば行政の判断をまたずに開削作業を行うようにしておくのです。

当然その必要性や妥当性については検証しなくてはいけないでしょうが、災害が起きたときに、指示を仰げなくなった場合でも予めの指示で開削作業を進めることが可能であれば、復旧支援がその分早く進められることになります。

また、避難所の開設についても行政からの指示ではなく、地元自治会や地元の自主防災組織に委ねておけば、いちいち連絡したり人員派遣をしなくてもすみます。

平時には集中している権限を、災害時にはそれぞれに任せてしまうことで、素早い対応が可能になるのではないでしょうか。

行政は災害時には全体的な情報収集に特化し、落ち着いてからは予算措置と復興、災害の検証に力を入れればよいので、そこまでの無理が生じないと考えます。

災害時に頼りになる自衛隊はどこで何をしてもらうのかについて細かい指示が必要になるとは思いますが、できる限り対応作業を自動化することで、少ない人数でもパニックにならないようにしておくことが、これからの行政には必要なことではないのかなと考えます。

さまざまな組織といろいろな形で協定を結んでいますが、その協定を元にして具体的にいつ何をしてもらうのかについても、自立的に動いてもらえるように約束をしておくことが重要かなと思います。

集まるべき場所を立ち上げる

自主防災組織や自治会がしっかりしている地域は問題ないでしょうが、そうでない場合には、被災したときに何をどこへ言えばいいのかさっぱりわからない状態になります。

そのため手近な消防団や行政に相談を持ちかけるわけですが、相談を受けた方も混乱中ですので、うまく対応してもらえずにみんながストレスがたまる状態になります。

そこで、被災したらまずは「地域の災害対策本部」を立ち上げるようにしましょう。

立ち上げる、といっても難しいことはありません。紙に対策本部と書いて壁か机に貼り、そこをとりあえずの窓口にしてしまうのです。

困っている人たちはとりあえず言っていくところができますし、そこで情報を集約して行政に知らせるだけで行政の対応が早くなります。また、自衛隊やNPOといった支援組織もその本部にやり方の相談にきますので、そこでマッチングすればよいことになります。

もちろん、災害ボランティアセンターが立ち上がったら、地域の災害対策本部で集めた困りごとをまとめて依頼して、人員を派遣してもらうことも可能です。

いわば、必要な情報の交通整理をする場所を作ると言ったらいいでしょうか。

災害時には、さまざまな情報が錯綜します。当然SNSなどでもさまざまな情報が飛び交うわけで、受援者も支援者もそれらに振り回されてしまうので、そこを拠点にして情報の交通整理をし、迅速な復旧に繋げていく手助けを行えばよいのです。

最初は少し動く必要がありますが、軌道に乗ると、勝手にそれぞれの情報が集まってきます。

ここで情報を一元化しておくことで、行政任せで手遅れになることなく、迅速に復旧・復興が可能になってくるのです。

自主防災組織や自治会の防災訓練というと避難所運営や避難手順の確認がほとんどですが、このような機能も求められる場合が多いので、できれば併せて訓練しておくとよいと思います。

西日本豪雨での県内被災地の避難状況を島根県がとりまとめました

平成30年7月豪雨では、岡山県真備町や広島県坂町、呉市、安芸太田町などが浮かぶと思いますが、島根県内でも江川を中心にして水害が発生しました。

被災地に住んでいた人たちはどのように判断してどのように行動したのかについて、島根県が被災地の住民に対してアンケートを採り、その結果が先日公開されました。

詳しい内容はリンク先の調査結果をご覧いただきたいと思うのですが、普段からハザードマップや避難所、避難経路などを意識していた人ほど避難をし、そうで無い人は自宅で危険の無い場所に避難を行ったという結果が出ているようです。

もっとも、意識していた人でも避難するために必要な非常用持ち出し袋は用意していなかった人たちが大半で、今後の課題になる部分かなと感じました。

避難の引き金になったのは地域の人たちの声かけがもっとも多く、次いで家の中に引かれた防災無線受信機からの情報ということでしたが、被災した地域は比較的地域コミュニティがしっかりとしていたところだったのでこのような結果になったのかなと思っています。

ここから見えてくるのは「非常用持ち出し袋の準備」と「いつ避難を開始するか」「どこへ避難するのか」を決めておくことではないかと思います。

そういう意味では、最近はやっている「マイタイムライン」を作成する必要があるのかなと感じます。

ともあれ、先日からまたあちこちで大雨や大風が吹くようになってきています。

身近に、いつ起きるか分からない災害に備えて準備しておく必要はあるのだろうなと思います。

ちょっと遠くになりますが、国土交通省関東地方整備局下館河川事務所が公開している「マイ・タイムライン」をリンクしておきます。

このサイトはタイムラインの考え方や作り方が丁寧に説明されているので非常に参考になると思います。

マイ・タイムラインの手引きの中にはword形式の「マイ・タイムラインノート記入用紙」もありますので、自分の住んでいる地域にデータを置き換えて作ってみるのも面白いと思います。

大切なのは「命を守り、命を繋ぐこと」です。それを忘れずに準備したいですね。

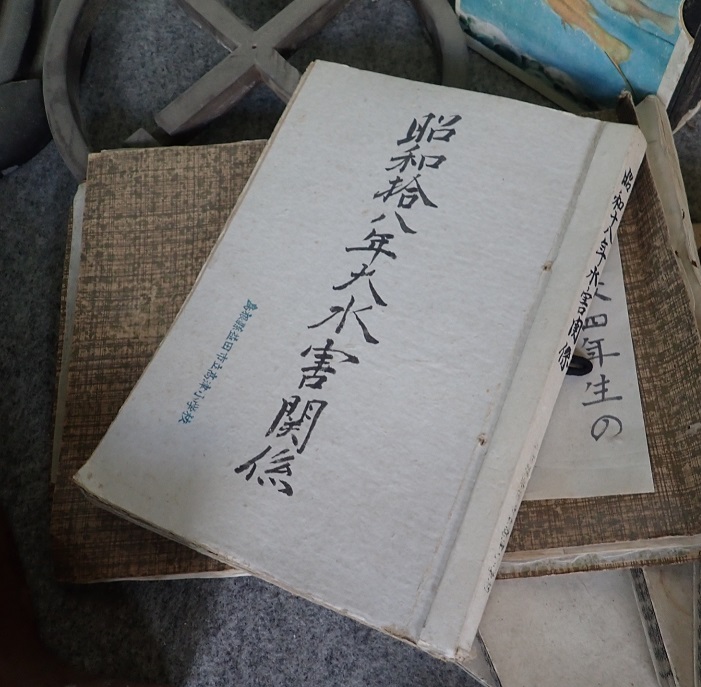

災害遺構を訪ねて5・昭和拾八年大水害関係の記録集

最近でこそさまざまな人がさまざまな形で災害の記録を残すようになってきていますが、過去を調べていくと、ある期間資料が殆ど無いという時代にぶつかります。

それがちょうど太平洋戦争のころで、昭和十七年から昭和二十一年くらいまでに起きた災害の詳しい資料というのは、軍事統制下にあったせいか殆どお目にかかることがありません。

石西地方でも、この時代に大きな水害があったことは人伝えの話ではっきりしているのですが、それがどのようなものだったのかについては、調査をしていてもはっきりしていないなと感じています。

聞き取りをしようと年配の方に話を聞いても、ある人は昭和十六年、また違う人は昭和十七年、さらに別な人は昭和十八年と謂われ、その全てで水害が起きたのか、はたまた全て記憶のあやだったのか、正直なところわかりません。

で、困っていたところ、高津小学校の校長室の前にある展示コーナーでびっくりするものを見つけることができました。

それが今回ご紹介する「昭和拾八年大水害関係」と書かれた一冊の冊子です。

校長先生以下の許可をいただいて中身を斜め読みさせていただいたのですが、小学校の生徒の被害状況に始まり、地域の被災状況や支援要請その他、高津小学校の管轄区域でどのようなことが起きたのかについて、早い段階のものがまとまっていました。

この当時、郡役所ではなく小学校が行政機能を持っていたという話は聞いていましたが、この冊子を見るとそのことがはっきりとわかります。

もしかしたら、他の小学校にもこのような資料が眠っているのかもしれませんが、過去の災害を知るという点で一級品の資料だと思います。

災害遺構というのとはちょっと違うかもしれませんが、当時の記録という点では同じものだと考え、今回ここに許可を得て掲載をさせていただきます。

なお、今回の資料は「事前連絡の上、学校の対応が可能であれば見せることも可能かも?」とのお話でしたので、興味のある方はぜひ連絡してみてください。

当研究所でも、折を見て内容を解析していきたいと考えています。

最後に、今回の掲載についてこころよく許可をくださいました校長の大橋先生、教頭の中尾先生、主任の大畑先生にこころからお礼申し上げます。

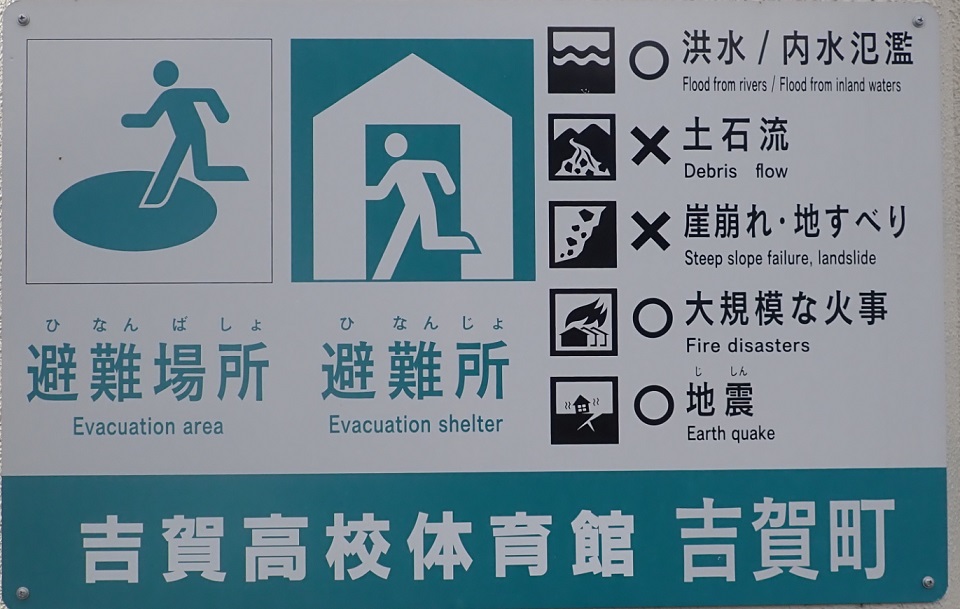

避難所が対応している災害を確認しておこう

「災害発生→避難所」が一般的なイメージになりつつありますが、避難所でも災害によって使えたり使えなかったりすることがあることをご存じですか?

あらゆる災害に対応できる万能な避難所があればいいのですが、そんな場所は実際のところ殆ど無いといっていいでしょう。

避難所のある場所によって、水没したり土石流に襲われたりする危険があったり、火事や津波に襲われたりする危険など、何らかの問題があることが殆どです。

そのため、避難所に「避難所として使える災害」を明記することが求められています。

石西地域では吉賀町がこのルールに従った表示をしており、その避難所の性格がその場でわかるようになっています。

益田市と津和野町では「災害避難場所」「避難所」という表示しかされていないため、住んでいる地域の避難所がどのような災害に対応しているのかを役所が作成した防災計画により事前に確認をしておかなければなりません。

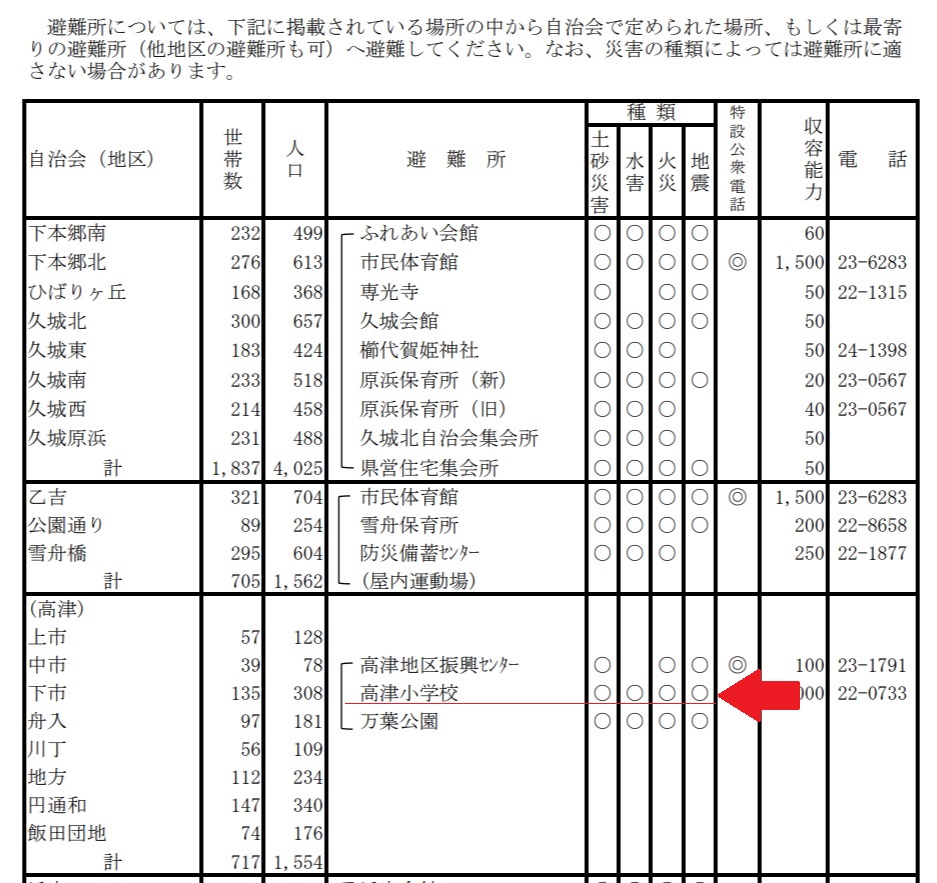

例えば、当研究所のある場所の避難所は「高津小学校」と指定されていますが、ここは水害では思い切り水に浸かってしまうことがハザードマップからわかっています。

では、実際に防災計画の中の避難所の種類を確認してみましょう。

あれ? 「水害」のところにはなぜか「○」がついています。同じ状況の高津地区振興センター(高津公民館)は「水害」の欄が空欄です。なんでだろう???

周囲が完全に泥地と化した中、1メートル水没している校舎の中に1,000人の避難者が押し合いへし合い・・・。

あまり考えたくないので、この際行政の計画はあてにしないで自主的に避難先を「高津中学校」に設定することにしました。

こんな風に、避難計画がきちんと検証されていない場合も想定されますので、市町の避難所開設予定一覧だけを鵜呑みにするのではなく、平時にハザードマップや地形を見ながら「どの災害はどこへ避難する」をあらかじめ決めておくようにしたいですね。

その際には、避難所までの避難経路も複数設定し、あわせて確認しておくようにしましょう。

キッチン用ラップとアルミホイル

非常用持ち出し袋に必ず入れる必要はありませんが、非常用備蓄品としてキッチンラップとアルミホイルは予備を一つ準備しておいてください。

これらはさまざまなアイテムに化けることができ、あるのとないのとでは生活レベルに格段の差がでます。

キッチン用ラップは食器に被せれば洗い物を出さなくてすみますし、くしゃくしゃにすると食器洗いにも使えます。

体にまきつけた新聞紙の上から巻けば体の保温ができますし、ねじってこよりにするとひもの代用品、布テープと組み合わせれば割れた窓の補修にも使うことが可能です。

アルミホイルはフライパンに敷けば、汚れ物を出さずに焼き物ができますし、四隅を立てれば立派な食器になります。

丸めればタワシになりますし、光や熱の反射板としても使うことができます。

普段何気なく使っているキッチンラップとアルミホイルですが、いざというときにはとても頼りになるアイテムです。

非常用備蓄品として、いつも一つだけストックを増やしておけるといいですね。