地震が起きたとき、その後どんな行動をしていたのかを体験者に尋ねると、割と高確率で帰ってくる返事が「その場で何が起きたのかを確認した」というものです。

慣れっこになっている地域だと、「ほうきとちりとりで片付けを始めた」や「家の点検をした」といった答えが返ってくることもありますが、本当はまず自分の安全確保をすることが最初の行動になっていないと困るのではないかと思います。

もちろん、何が起きたのか分からないから状況を確認して行動を決定するというのは非常に大切なことです。また、復旧対応をすることも悪いことだとは思いません。

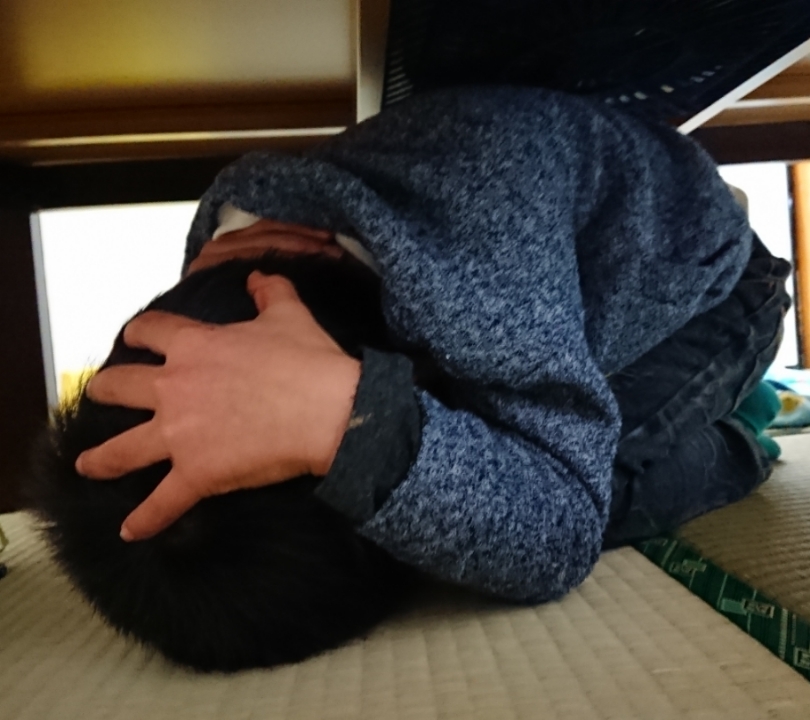

ただ、情報収集もお片付けも点検も、身の安全を確保ができていないと非常に危険です。普段から意識していて、自分の居る場所が安全だと分かっている場合には情報収集はしても問題ありませんが、安全かどうか分からない場合には、一度確実に安全な場所まで待避して状況を調べる習慣を作っておきましょう。

以前、緊急地震速報がその場にいた人の携帯電話から一斉に流れ出し、筆者も含めた全員が携帯電話を確認しているうちに揺れ始めたことがありました。

緊急地震速報の音は覚えておいて、もしそれが鳴ったら取りあえず安全確保するように習慣づけておかないと、緊急地震速報があまり役に立たないなと自分で反省したことを覚えています。

普段意識していない身の安全かもしれませんが、もし地震が起きたらどう行動するのかを、その場所に応じて考えて、いざというときに行動できるようにしたいものですね。