梅雨時期に入ると大雨と、それに伴う土砂崩れや洪水への警戒が呼びかけられます。

それはそれで正しいことなのですが、もう一つ、地震に対しても気をつけておく必要があることを知っておいてください。

大雨や長雨では、地中に水がしみこんでいますので、斜面は割と不安定な状態になっています。

そこにちょっとした地震による揺れが与えられると、不安定だった斜面の土砂が一気に崩れてしまう危険性があるのです。

これが怖いのは、いくら天気が晴れていても、土砂が水を含んで不安定になっている限り、土砂崩れが起こりうるということです。

そしてこの土砂崩れは土砂災害警戒区域や特別警戒区域といった指定地域以外でも発生する危険性が十分にあり得ます。

雨と揺れ、これが重なるときには、いつも以上に周辺環境の変化に敏感になっておいたほうがいいと思います。

カテゴリー: その他

ペットと避難所

ペットと一緒に避難するということは、ここ最近さまざまなところでPRされていることもあって割と知られてきています。

では、避難所の受け入れの方はというと、案外と体制ができていないというのが現実のようです。

ペットといっても、避難所運営側のイメージは犬や猫、小鳥といった感じで、とりあえず場所を一つ準備しておけばといった感じで、そこまで熱心ではないようです。

ただ、一口にペットといっても飼っている生き物はさまざまで、犬や猫、鳥だけではなく、は虫類や両生類、魚、虫といったものまで、飼っている人の趣味の幅がかなり広いので、実際に受け入れるとなると大事になります。

例えば、避難者と避難したペットを別々に収容する同行避難で考えてみます。

避難してきた小鳥と猫を一緒の部屋に入れたとすると、鳥はかなり落ち着かないでしょうし、猫も大騒ぎになるでしょう。

犬と猫を同じ部屋に入れたとしたら、恐らく鳴き声や威嚇の声で聞いている人達が落ち着かないと思います。

では、ペットの数だけ部屋を準備すればいいのかと言えば、そもそもどんな生き物が避難してくるのかがわからないので準備のしようがありません。

地域の避難訓練で避難してくる予定の人にどのようなペットをつれて避難してくるのかという情報を集めることはできますが、ややこしいペットを飼っている人ほど、こういった場には出てこないことが多いので、あとで揉めることが予想されます。

そうすると飼い主と一緒に避難所のスペースにいる同伴避難ということになりますが、今度は生き物が苦手な人との間で対立が生まれてしまいます。

蛇を飼っている人が蛇を連れて避難所のスペースにいたとしたら、蛇が嫌いな人は卒倒してしまうかもしれません。

こんな風に、一口でペットと一緒に避難するといっても、簡単には事前準備ができないということを、避難する側も避難所を運営する側も知っておかなければいけません。

その上で、どのようなペットを受け入れないといけないのかや、自分の飼っているペットは避難所以外に避難する先が本当にないのかといった調査や調整もしておかないといけないでしょう。

また、避難先をペットによって分けたり、ペットを収容する避難所と収容しない避難所を分けたりといった事前の準備も必要です。

ペットを飼っている人は、ペットを生き残らせる責任がありますから、きちんと自分とペットが災害時にどのようにするのかについて、しっかりと考えて対策をしておいてください。

記憶と記録

どんなに大きな災害であっても、時間が経過するに従って風化していきます。

実際に体験した方が亡くなったり、日々の出来事に追われて記憶の彼方になったりしていくと、その災害は歴史の一ページになっていきます。

これは記録が残っていても同じ事で、全体としての災害はイメージできても、個人としての体験はうまく伝わらないことが多いです。

そのために語り部が存在するのですが、人の口から語られるものを生で聞くのと、さまざまな記録を見るのとでは、うまく言えませんが迫力が異なります。

人の口から語られるものの方が、同じ事を伝えるのであっても生々しい感じがするのです。

さまざまな災害で経験談を話してくれる人達は、そのままだとやがていなくなります。それと同時に、そこから得たはずのさまざまな教訓も文字でしか無い、現実味をどこかともなわないものになっていくのではないでしょうか。

記録に残すことは、客観的に全体を見る、または状況を把握するために非常に大切なことです。

でも、それと同じくらい人の口から語られる経験を残すことも、それが現実だったということをこころに認識させるためには必要なのではないかと思っています。

そして、もしも被災した体験があるなら、それを家族や若い世代に語ってください。

そうすることによって、そこで生きている、または生きていた人達の体験がしっかりと伝わるのでは無いかと思っています。

アウトドアと防災

最近はアウトドアブームだそうで、あちこちでキャンプ用品や山道具をみかけるようになりました。

これらのアイテムは、災害時にもとても役に立つものなので、ぜひ道具類の使い方を覚えておいて欲しいなと思います。

防災の視点で見ると使い終わったこれらのアイテムをそのまま収納するのでは無く、すぐに使えるように整備してから目につくところに置いておいてほしいのですが、かさばるものですからどうしても押し入れや倉庫に収納されてしまいがちです。

あと、電池や燃料といった消耗品も、使い終わって整備をするときに補充しておくといいと思います。

また、せっかくのアウトドアですから、何か一つだけ代用品を考えてみると面白さが増すかもしれません。

例えば、ランタンを使わないでどうやって照明を作るかやコンロを使わずにごはんを炊く方法など、ちょっとだけサバイバルの要素を取り入れてみると、災害時にも慌てなくて済みますよ。

アウトドア用品はほとんど防災用品と重なるものです。防災用品を買ってしまい込んでいるのであれば、アウトドア用品として遊びでどんどん使ってみてほしいと思います。

アイテム類は馴れていないと使えませんし、使えないアイテムは存在しないのと同じです。防災用品もアウトドア用品もいろいろなアイテムがありますから、いろいろと試してみて、自分が被災してもキャンプの延長線と思えるくらいになっておけたらいいなと思います。

災害発生後に起きること

いろいろな災害がありますが、日常生活に影響の出るレベルの災害が発生するとまずライフラインと物流に問題が出てきます。

電気、ガス、水道、下水道、そして食料や日用品などの物資の輸送。

これらが無くなってしまうと命にかかわりますから、再開するまでは自前でなんとかしないといけないことになります。

指定避難所であっても、消耗品、特に食料品や水がしっかりと備蓄しているところはまれですので、非常用持ち出し袋と備蓄品は命をつなぐためのマストアイテムということになります。

地方だと3日~1週間、人口の多い都会地だと1週間から10日程度は凌げる装備があったほうがいいと思います。

国や他の地方自治体から最初に送り込まれる支援物資はある程度量が決まっているので、人口の少ない場所であれば全員に行き渡っても、人の多い都会ではそういうわけにいきません。

また、発災から支援開始までは最低2、3日はかかりますので、その間のあれこれは自前で何とかしなければいけないわけです。

このために、非常用持ち出し袋や備蓄品をきちんと準備しておくようにいわれているのです。

市町村で備蓄している食料品などはたいした量はありません。それを当てにするよりは、自分で自分の食い扶持をしっかりと用意しておく方が精神衛生上いいと思います。

災害後に考えないと行けないのは、まずは自分の命を繋ぐ方法です。

元気に命を繋ぐために、まずは非常用持ち出し袋と備蓄品をわかるように揃えるところから始めて見て下さい。

判断をするのは誰?

そろそろ梅雨入りしそうですが、あなたは大雨に備えた準備はできていますか。

あなたがいる場所の危険性の有無や避難先と避難経路の確認、非常用持ち出し袋の設定、避難先での情報確認や待機の仕方など、準備にもいろいろとあるのですが、もし避難が必要な場所にお住まいなら、一つだけ決めておいて欲しいことがあります。

それは、「避難開始の判断は自分でする」ということです。

行政が避難情報を出そうが出すまいが、自分の命は自分で守らなければなりません。

そのためには、事前に何がどうなったら自分は避難を開始する、ということを決めておきましょう。

例えば、線上降水帯が頭上で発生したら、とか、家の前の水路から水が噴くようになったらとか、自分にとって危険を感じたときを避難開始の判断にしておくのです。

そうすることで、もしもその状況になったら何も考えずに避難を開始することができます。

避難をするかどうか迷っている間にも、時間はどんどん経過していって、避難しようと思った時には避難できない状況になっていることもよくあります。

避難の判断はあくまでも自分がすること。そして、その条件を満たしたなら、悩まずにすぐに避難行動に移ること。

あなたの命を守るのはあなたしかいません。

そのために、さまざまな備えをしていってほしいと思います。

損したくない人達

「損しないか」、「損するかもしれないが得をするかもしれないか」で考えたとき、かなりの確率で損しない方を選ぶ人が多いそうです。

災害に対する備えも、ひょっとしたらそんな「損をしない」という思考の枠の中にあるのかもしれません。

さまざまな備えをしていても、ひょっとしたら生きているうちには大きな災害は来ないかもしれません。

食料、水を初めとする消耗品には消費期限のあるものが多いですから、使わずに期限切れを迎えると「損をした」と感じてしまいます。だったら最初から準備しなければ損はしない、ということで、備蓄や備えをしない人は、結構いるのでは無いかと思います。

でも備えとは万が一に対する対策のことです。

最近では「任意だから」や「掛け損」という理由で自動車の任意保険を掛けない人が一定数いるそうですが、そう言った人達が大きな事故を起こした場合には、金どころか人生が積んでしまうことも起こってしまうのです。

「備えあれば憂いなし」なのですが、起こり得るかもしれない未来よりも、今目の前の現実に対して行動することが多いのは仕方の無いことです。

日本に住んでいる以上、必ずなにがしかの災害に出くわすことは間違いありません。

それが1時間後なのか、それとも30年後なのかがわからないだけなのです。

目の前の状態で損得を考えるのでは無く、長い目で見て、さまざまな備えをしておきたいものですね。

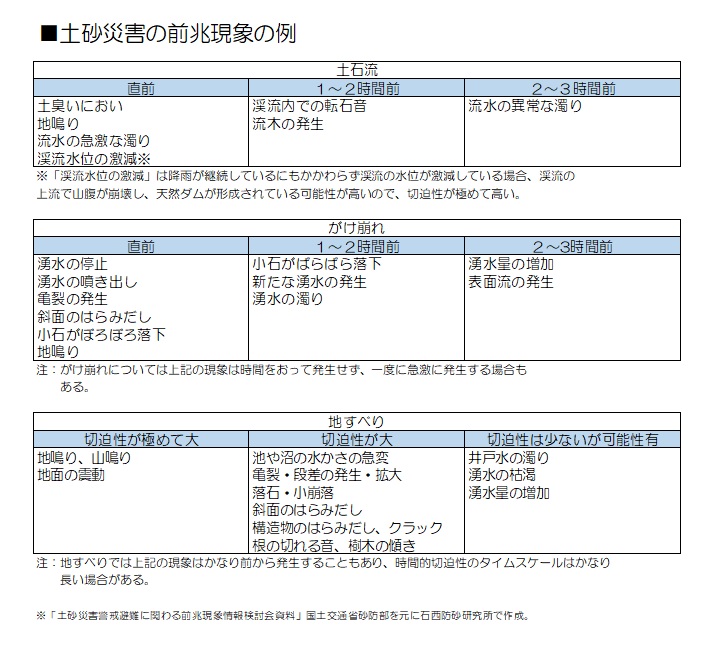

土砂災害に気をつける

これから梅雨を迎え、雨に対する対策を準備しておくことをお勧めします。

雨への対策は大きく分けると二つ。

一つは水で、もう一つは土砂になります。

水は直接的に河川氾濫や内水氾濫が起きて水害となりますが、雨が降ることで地盤が緩み、山や崖が崩れてきたり、動いたりする土砂災害も起きることがありますから、対策をしておかなければいけません。

とはいえ、土砂災害は水害以上にどのタイミングで発生するのかが読みにくいものです。

ハザードマップを見てもらい、土砂災害が起きそうな場所に入っている場合には、普段から対策をしっかりと考えておく必要があります。

土砂災害の前兆となるような出来事をまとめたものを少し手を加えてみましたので、それをみてご自身の土砂災害への備えを万全にしておいてほしいと思います。

【やってみた】海水から塩を作ってみた

先日海辺で外あそびごはんの会を開催しましたが、そのときの大きなテーマの一つが「海水から塩を作る」というものでした。

人の生活に欠かせない塩を作るのにはさまざまな方法がありますが、どれもかなり大規模で簡単に塩が作れるような感じがしません。

でも、海水自体は「塩が溶けている水」なわけですから、火に掛けて水を蒸発させてやれば塩は作れるはず。

というわけで、当日参加してくれた子ども達と一緒に塩を作ってみる事にしました。

まず最初に、生活排水の入りにくい海岸で海水を汲んできます。

それを、鉄鍋に入れて、その鉄鍋を火に掛けます。

ひたすら火に掛けていると、1時間半を過ぎた頃、一気に沸騰しました。

それが治まると、鍋の底には白っぽいものが残りました。

削ってみると、塩っぽいです。

食べてみたら、塩辛いのですが、後味すっきりのおいしい塩ができました。

当日はお昼ごはんに火を焚いていたかまどの中でズッキーニを焼いていたので、それにつけてみたり、農家さんからいただいた野菜と切り干し大根で作った野菜スープに加えて味の変化を楽しんだりしていました。

しまいには、塩だけなめている子も出てきて、今回は大成功だったかなと思います。

ただ、小さな袋1つの塩を作るのに1時間半以上煮詰めていくのは、根気と燃料がかなり必要です。

塩田式や流下式など、ちょっと手間はかかりますが、燃料代がかからない作り方が普及した理由がよくわかりました。

思ったよりも簡単にできますので、今年の海あそびで試してみるのも面白いかもしれませんよ。

ちなみに、もしやってみるのであれば、鍋はアルミ製以外のものを使うようにしてください。アルミだと、塩を作る過程で鍋がかなり傷んでしまいますので。

地震とピンポン

最近環太平洋地域で大きな地震が頻発しています。

その動きを見ていて感じるのが、まるでピンポンだなということ。

卓球ではなくピンポンです。

強い地震が起きた場所の向かい側や左右隣の離れた場所で次の地震が起きる。

そしてたまに火山がどんと噴火する。

もしこれが法則性を持ったものなら、専門に研究している人達がとっくの昔に見つけているでしょうから、あくまでも筆者の感覚としての話です。

もともと地震が起きている環太平洋地域は造山帯なのでどこかしらで地震が起きているのは当たり前な話ではあるのですが、このピンポンの球が当たらない事を願うばかりです。