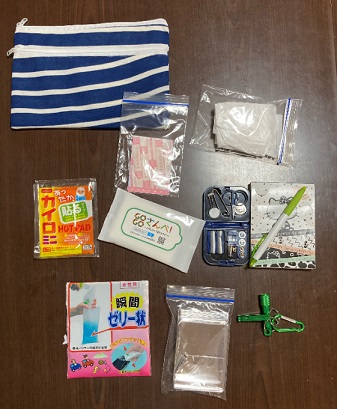

手軽に持ち歩ける防災アイテムとして「防災ポーチ」というのがあります。

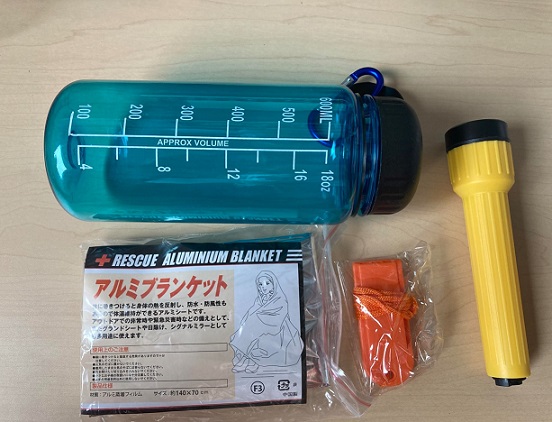

マスクやエマージェンシーブランケット、お手拭きや懐中電灯、ホイッスルなどが小さなポーチに入っているのですが、最近は防災ボトルというのが発売されています。

プラスチックの飲料用ボトルを収納容器につかって、中に防災ポーチと同じようなアイテム類が収められているもので、防災ポーチに比べると場所を取りますが、重要な問題の一つである「水」を確保する容器がついている非常に実用的なアイテムだと思います。

学校や外回り用のカバンであまり大きな空間が確保できない場合には防災ポーチ、お出かけカバンなどで収納に余裕があるのであれば防災ボトルと、持ち歩くカバンに併せて作ってみるといいと思います。

どちらもあまりたくさんは入れられませんので、必要と思うアイテムを厳選し、どこにでかけるときでも最低限の防災用品が備わっているようになっているといいですね。

ちなみに、12月18日に開催する「持ち出し用防災セットを作ろう」では、ポーチかボトルのどちらかを入れ物に選んで作成を行います。イメージがしにくかったら、そういった企画に参加して確認してみるのもいいと思います。