災害時に最優先すべきはあなたの命であることは昨日書きました。

災害が起きると、なぜか人の心配や災害後の生活の心配をしてしまう人が殆どですが、あなたの命が危険でないという保証はありません。

災害が起きたら、最初はあなたの安全確保が最優先です。

周辺の状況を確認してあなたの安全確保ができてから、はじめて他の心配をしてください。

そして、安全確保は災害が収まるまでは最優先であることが続きます。

一度安全が確認されたとしても、その安全が続くとは限りません。常に周囲の状況は確認しておく必要があります。

多くの人は無意識に自分は死なないと思っています。その前提で、他のことを心配してしまうのですが、自分が死ぬかもしれないという想定をもって行動するようにしてください。

カテゴリー: 避難

災害時にしないといけないこと

災害時にしないといけないことはいろいろとありますが、もっとも大切なことはあなたの命を守ることです。

非常用持ち出し袋は、あなたの命を守り、つなぐために準備するものですが、それを持って避難することが最優先ではありませんから、状況によっては、非常用持ち出し袋を取りに行くことが危険につながることもあると思います。

優先すべきはあなたの命を守ることであり、緊急時にはそれを前提にして行動を決定する必要があります。

よくあることですが、例えば水害などで早めに避難した後、まだ大丈夫だからと自分の大切なものを取りに戻れるのではないかと考えてしまうことがあります。

この時の思考は、自分の命は守れているから、次に優先されるものをどうやって守るかというものになっていますが、状況が収まっていない以上自分の命を守ることを最優先することは変わっていません。

ここを勘違いしてしまうので、安全地帯から移動して被災してしまう人が出てしまうのです。

災害時に最優先でしないといけないことは、あなたの命を守ること。

そのことを、特に災害発生時には忘れないようにしてください。

ひょっとすると自分が死ぬかもしれないという想定で、行動を考えてほしいと思います。

ペットの避難所問題

岡山県総社市でペットとの共生を掲げてペット避難所を作ること、そして行方不明になったペットの捜索を掲げた条例が議会で否決されたそうです。

記事によれば、市長さんは「ペットの問題で毎回現場が揉めるので明文化しようとした」ということだったのですが、議会では「人命救助に支障が生じる」「人的資源がない」などといった理由で現状維持でいこうという判断をしたようです。

避難所の収容人員がコロナ禍でかなり減っており、この上ペットの収容まで考えるとパンクするという考え方も、そうでなくても手が足りない災害時に行方不明になったペットの捜索をするのは物理的に無理です。

ただ、ペットと避難については、いつの災害でも必ず避難所運営者を悩ませる問題になってしまっていて、関係性を明文化しておくということは大切なことなのではないでしょうか。

その避難所がペット避難可なのか、ペット可だとして、同行避難なのか同伴避難なのか、収容する場所や収容できる動物は何かなど、考え出すと結構問題がたくさんあるのですが、現状でうまくいっていない状態はどうにかしないといけないと思います。

とはいえ、ペット問題は本当に多岐に及ぶので、一律的に決めるのも難しいことは事実。さまざまな団体や避難所運営者が試行錯誤していますが、なかなかこれだという解決策は出てきていません。

ペットは家族の一員であり、人によっては家族以上の存在になっている場合もあります。そしてペットの避難ができいのであれば自分も避難しないという人が多いのも事実です。

人間が一時避難所で難を避けた後、指定避難所に移動するように、ペットも一時避難したあと、しばらく過ごせるような場所について選択肢を作っておくのは一つの方法なのではないかという気がしています。

避難所は土足厳禁が基本

避難所では、生活空間は土足禁止にしたほうが健康を保ちやすいのでお勧めです。

というのも、避難所の就寝場所がすべて床面から20cm以上の高さがある場所ならいいのですが、そうでない場合、土靴から落ちた汚れやごみ、ウイルスや雑菌などを吸い込んでしまい、呼吸器系の病気を発症することが多くなります。

日本では床に直接寝る習慣があるために靴を脱いで生活空間に入るという習慣ができたのだと思いますが、これは理にかなっています。

地表に舞っている病気の元であるゴミやほこりなどを吸い込まないために、靴を脱ぐ習慣になっているのです。

逆に靴を脱ぐ習慣のない国では、寝る場所の高さを上げてベッドというものになっていて、地表で舞っているさまざまな雑菌から呼吸器系を守るようになっています。

とはいえ、避難所は人の出入りも多く、土足を禁止してもしっかりとした衛生面の確保は難しいと思います。できるなら土足は禁止したうえで、床から少しでも高さを上げたところで寝ることにするようにしてほしいと思います。

避難所の生活空間での土足を禁止することは、避難所で大きな病気を出さないためには大変重要なポイントです。

留守表示のジレンマ

避難を促す人たちにとって、その家にまだ人が残っているのか、それとも避難が終わっているのかという情報は非常に大切です。

避難が終わっている家に対して呼びかけを行うのは時間の無駄ですし、下手をすると避難を促している人の避難が遅れてしまうことになりかねませんので、避難したという情報がきちんと伝わるようにしておく必要があります。

玄関への張り紙や軒下に印を出しておくなど、地域によってさまざまな形で避難したことを知らせる方法が決められているのですが、困ったことに、その方法が家に誰もいないということを教えている状態のため、空き巣にとってはこれ以上ないくらい仕事がしやすい状態を作っていることになります。

ましてや、普段の留守であればいるかもしれないペット達も一緒に避難しているのですから、そういった人たちから見ると非常に仕事がしやすい状態にあるのです。

かといって、普段通りの状態で避難をすると、避難してるのかどうかがわからないので、避難を促す人たちが困ることになります。

避難区域を立ち入り禁止にして人も車も一切入れないこと。そして、立ち入り禁止区域に入ったものは問答無用で逮捕、というくらいの対応ができるとよいのですが、立ち入り禁止区域で出入りを規制する人をどうするのかという問題が発生します。

緊急時には消防や警察は対応にかかりきりになりますので、なかなかこういったことにまでは手が回りません。

一昔前なら消防団という地域をよく知っている人たちがいましたが、現在ではそこまでの力を持っているところは少ないと思います。

手っ取り早いのは、避難するときに避難する人が、避難を呼びかける人に声をかけるようにすることです。そうすることで、避難したことがわかりますので、呼びかけるほうも楽になります。

自己責任な世の中ではありますが、こういった避難確認をするようなところでは、地域コミュニティが生きていると思います。「一声かける」という文化も残っていると思いますので、お互いに安全な方法で対処ができるといいなと思います。

ペットの避難先を考える

住んでいる場所から避難すべき地域のお住いの方でよく問題になるのが飼っているペットの扱いです。

実際に避難を呼びかけた時、ペットがいるからという理由で避難をしない人やペット連れで避難所に避難してトラブルになるケースもよくありますので、平時にしっかりと話を決めておかないといざというときに逃げ遅れることになってしまいます。

実際、環境省などの呼びかけではペットとの同行避難が推奨されていますが、同行避難は同じ避難所に避難できるというだけで、同じ空間にいることができるわけではありません。

そして、一緒の空間で避難ができる同伴避難を受けいれている避難所は、そんなに多くないのが現実です。

最近ではペットのみ受け入れるペット用の避難所も出てきていますが、絶対的な受け入れ数が少ないことと有償であることが基本なので、事前にきちんと打ち合わせをしていない限り、いきなりの受け入れはかなり難しいものがあります。

一緒に過ごすという点では「車中泊」という選択肢もありますが、しっかりした宿泊設備がない状態だと、飼い主にもペットにもかなりの負担を強いることになってきます。

そして、一番の問題はペットの種類が非常に多岐にわたること。

ペット可の避難所でも、想定は犬や猫で、例えば蛇や昆虫といったものを想定しているところはないと思います。

ではどうするか。

正直なところこれだという解決策はないですが、まったく違う場所に住んでいる人とお互いに応援協定を結んでおくか、それとも安全な場所をもう一か所確保しておくか、いずれにしてもペットが安全に避難できるための場所を確保しておく必要があります。

自分の身を守るために、ペットの行き先についてもしっかりと考えておいてほしいと思います。

「個別支援計画」ってなんだろう

災害時に命を守る行動をとるのは自分自身です。

ですが、例えば妊産婦や乳幼児、障碍者の方、お年寄りなど、自分ではすべての行動ができない人もいると思います。

そういった支援が必要な場合には、あらかじめ周囲の人や介護事業者、民生委員などに助けてもらうための段取りをつけておきましょう。

この段取りを「個別支援計画」と呼んでいますが、防災と福祉の狭間にあることや個人情報保護の観点から、なかなか計画作成が進んでいないようです。

つまり、放っておくといつまでも自分を助けてもらうための計画ができませんので、支援が必要な人が自身で自分を助けてほしいこと、そしてなにをどんな風に助けてほしいのかについて、支援をしてくれそうな人に伝えておく必要があります。

普段からさまざまな支援を受けていると、災害時にも支援がしてもらえると思いがちですが、非常時には非常時の段取りをつけておかないと誰も助けてくれません。

普段助けてくれている行政は、災害時にはそちらの対応で手いっぱいになってしまい、支援が必要な人の救助まではとても手が回りません。

ですから、普段から支えてくれている介護事業者や民生委員といった人たちや、地域の人たちに助けてもらうようにお願いしておくのです。

それが個別支援計画であり、これなしに災害時に必要十分な支援は受けられないと考えてください。

もちろん、災害の情報収集や避難のタイミング、避難先の選定から避難後の生活に至るまで、全部自分でできるという人は個別支援計画などは作らなくても問題ありません。

でも、助けが必要な場面で助けがないと、生活をするのに困難が生じてしまうと考えられる人は、すぐにでも個別支援計画を作るようにしてください。

個別支援計画は、普段やり取りをしている介護事業者やケアマネジャー、民生委員といった方に相談すると段取りをしてくれます。また、地域の自治会や自主防災組織などが機能していれば、そちらにも相談をしておくとやりやすくなります。

自分が自分の命を守る行動が取れなくても、段取りをつけて助けてもらえるように準備をしておくこと。

それをしておくことが、自分の命を守ることにつながりますが、あなたは大丈夫ですか。

「大丈夫」という情報の大切さ

災害が起きた時に自分に大きな被害がなかった場合には、あえて自分は大丈夫という情報発信はしないという方が多いと思います。

特に大きな災害の場合には、短時間で相当数の安否確認の電話やメールが集中してしまうので、通信環境への負荷を防ぐという意味でも発信を控えるということはよくあることだと思います。

ただ、心配している人から見ると情報発信がないというのは「大丈夫」だから発信していないのか、それとも「発信できないような状況」になっているかがわかりませんので、不安に駆られて相手が出るまで電話やメール等を送り続けて通信環境を悪化させてしまうことが発生します。

被災地外で被災地にいる人の心配をする人は、とりあえず無事なことがわかればいいのですから、とりあえず被災地にいる人は自分が大丈夫である旨の情報は発信したほうがいいわけですが、電話やメールでやりとりしていると状況はあまり変わりません。

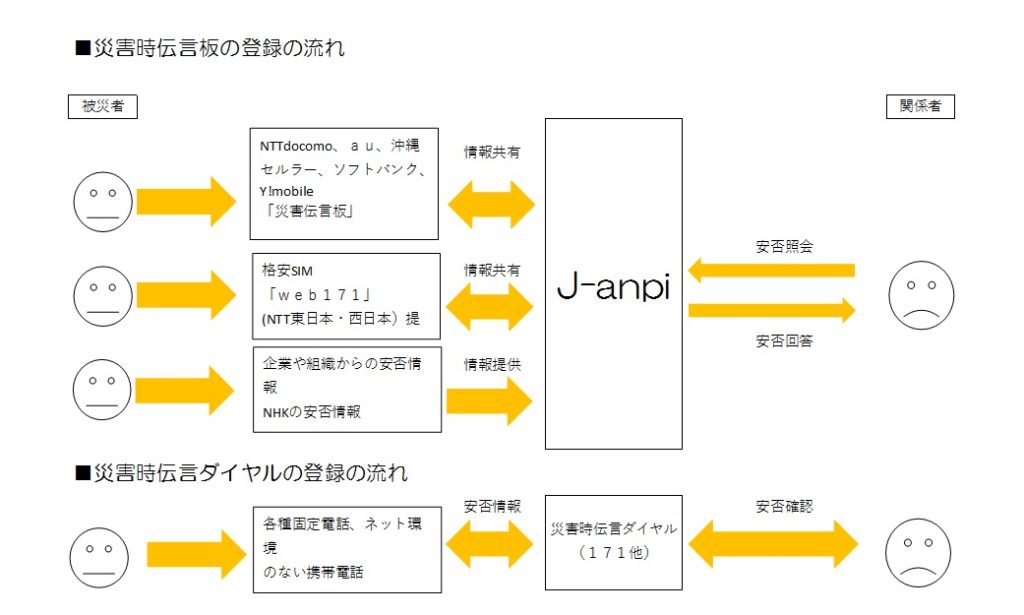

SNSや災害時伝言ダイヤル、災害用伝言版などを活用して、なるべく通信環境に負荷をかけずに大丈夫なことが伝えられるといいと思います。

SNSであればいいのですが、災害時伝言ダイヤルや災害用伝言版では一つ気を付けておかないといけないことがあります。

それは「鍵となる電話番号を決めておくこと」です。

「J-Anpi」というシステムによって、固定電話、携帯電話会社に関係なく、登録されている伝言はどこからでも見たり聞いたりできるようになっていて、いちいち探す手間はかなり減りました。

ただ、J-Anpiの伝言を聞くためには鍵となる電話番号が必要となります。

「もし自分が被災したとき、安全だったら伝言を出しておくから、〇〇番で検索してくれ」という情報を連絡してくるであろう相手に伝えておくことで、いざというときに通信環境に負荷をかけずに安否が確認できます。

これは家族間でも同じことで、いざというときにどの番号で伝言をやりとりするのかについては事前に決めておくようにしてください。

また、災害時伝言ダイヤルや災害時伝言版は平時でも訓練用に開放されているときがありますので、そういった機会を使って、実際にやりとりする練習をしておいてください。

「私は大丈夫です」ということを伝えることは大切な情報です。

自分が無事だから発信しなくても大丈夫、ではなく、無事だからこそ大丈夫だという情報を早めに発信するようにしてください。

J-Anpi(J-Anpiのウェブサイトへ移動します)

NTT西日本の災害への備え・対策サイト(NTT西日本のウェブサイトへ移動します)

あなたは地図が読めますか

非常用持ち出し袋のアイテム類の一覧を見ると、多くのものに「地図」が入っています。

田舎に住んでいる人にはピンとこないアイテムなのですが、普段公共交通機関で移動している人の場合には、いざ歩いてときに道がわからないという大問題があるため、地図が必要だと考えられているのです。

ただ、この地図にもさまざまなものがあり、それぞれに特徴があります。

どのような地図を準備してもいいのですが、その地図がきちんと読めないと何の役にも立ちませんので、せっかく地図を準備するのであれば、その地図に書かれているものがどのようなものを意味するのかをきちんと理解しておきましょう。

例えば、自分のいる現在位置がわからないとそもそも地図が使えません。

また、場所がわかっていたとしても、自分がどの方向に向けて移動すればいいのかが理解できていなければ、全く違った方向に移動してしまうことになります。

最近都会地では「避難用マップ」というような名称で徒歩避難者向けの地図も販売されているようですが、地図を用意するのであれば、方位磁針もセットで準備したほうがいいと考えます。

例えば、日本で作られて日本で使う地図の場合には、基本的に上側が北になっているはずです。そうでない場合には地図面のどこかに方位が記載されていますので、それを確認してください。

では、方位磁針がない状態で自分がいま見ている方向を当ててみてください。

次に、30分ほどその地図で歩いてみて、今見ている方向が東西南北のどの方向なのか、もう一度当ててみてください。

結構な確率で方向がわからなくなっていると思います。

平時にはさまざまな目標や目印があって移動もわかりやすいですが、災害時にはそれらが燃えたり崩れたりしてわからなくなるかもしれません。

地図を準備するなら、方位磁針も併せて準備し、そのうえでそれを読み取ることが可能な程度には見慣れておく必要があります。

現在はスマホやカーナビが充実しているため、地図を見ることはあまりないと思います。

地図は普段から見慣れていないと内容を読み取ることは難しいですので、特に長距離を公共交通機関で通勤・通学している人は機会を作って地図と方位磁針に慣れるようにしておいてください。

使いやすい髪留め用ゴム

非常用持ち出し品の中に余裕があるのであれば、長い髪を束ねるときに使う髪ゴムを入れておくといろいろと使えて便利です。

普通の輪ゴムに比べると丈夫で絡みにくく長持ちな上、輪ゴムと同じように使えるため、ものをまとめたり、縛ったり、固定したりと使い勝手がいいアイテムです。

輪ゴムに比べると値段は高いですが、切れる心配をしなくてもいいというのは、ストレスがかかりやすい災害後の生活においては結構大切なことなのではないかと思います。

また、普段は気にならない長い髪の毛も、洗髪できない状況が続くとうっとうしくなることが多いようですが、そういったときにも髪の毛をまとめればうっとおしさは軽減されます。

その特性上、輪ゴムのような滑り止めの効果は期待できませんが、ちょっとしたあれこれに使える髪留め用のゴム、準備しておいて損はないと思います。