災害関係に限らず、あちこちで見ることの多いピクトグラムは、あなたも一度は目にしたことがあると思います。

「絵文字」や「絵単語」とも言われるようですが、その絵を見ることでそれは何を示すことなのかがわかるような表示のことです。

ところで、災害に関係するピクトグラムはつい最近まで全国で統一されたものがありませんでした。

そのため、地域地方によって同じ意味でもさまざまなピクトグラムが採用されています。

平成28年にこれをようやく統一するということになりましたが、義務ではなく努力規定なので、看板等が更新されるまでは、当分さまざまな表示が混在することになりそうです。

今回は、この統一された基準について見ていきたいと思っています。

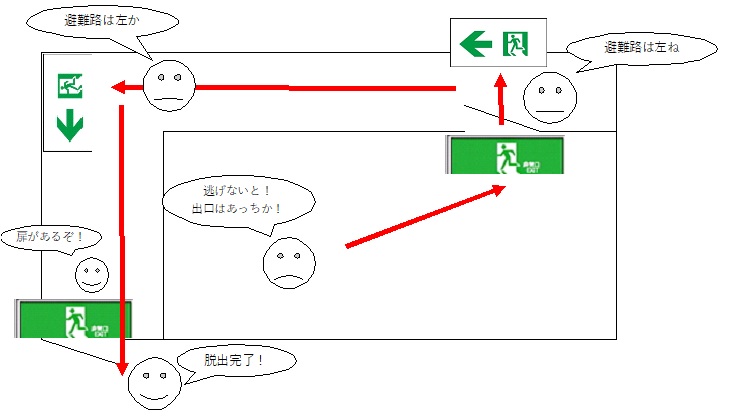

1.避難場所

左の図は「避難場所」を表しているピクトグラムで白地に緑の絵で構成されています。

私はこれを最初見たとき「マンホール注意」と勘違いしたのですが、この絵は決して落とし穴に人が落ちることを示しているわけではありません。

緑色の丸は安全地帯を表し、そこに人が駆け込む絵を合わせることで、避難場所の表示を構成しています。

「丸い地面+駆け込む人」で表示するこのマークは平成28年に決められたもので、割と急速に普及しつつありますが、それまでの「緑十字+青枠」という表示も併設表示されていたり、切り替えが終わっていないところもあるようです。これらの避難場所の表示は細かくみると仕様が微妙にちがっていたりしますので、観察してみると面白いです。

名古屋市港区役所の表示

名古屋市港区役所の表示 津波に対する避難場所は、他に津波から高台に逃げる人を描いたものや左のような津波と逃げる人、それにビルを表示した津波避難ビルの避難場所図も存在します。

2.避難所

右の図は「避難所」を表示しているピクトグラムで、緑地に白の絵で構成されています。

建物と人が駆け込む絵を合わせることで、避難所の意味を表現しています。

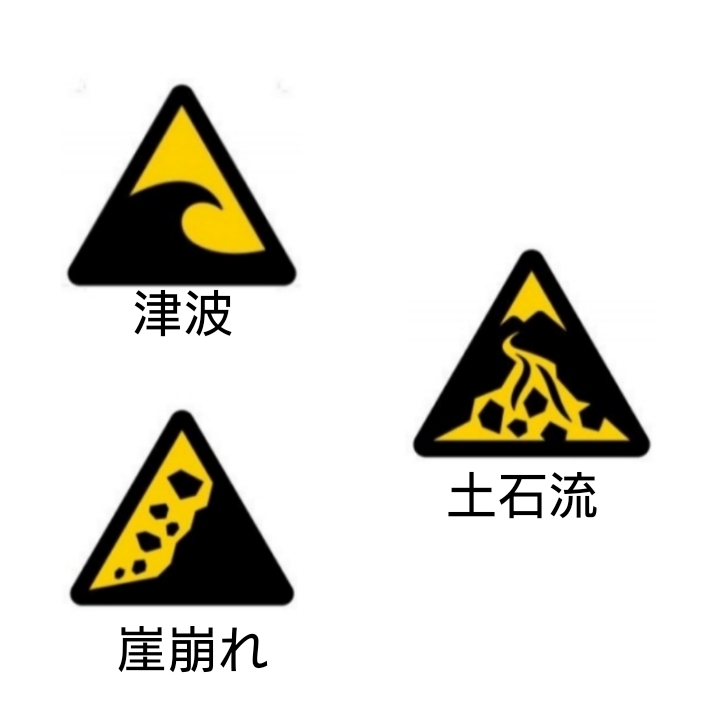

3.災害種別注意

高潮、津波、土石流、崖崩れ・地すべりには、その区間に注意を促すピクトグラムが黄色時に黒の絵で三角表示されています。

津波は「波」を、土石流は「川+岩」を、崖崩れ・地すべりは「崖と岩」を表現しています。

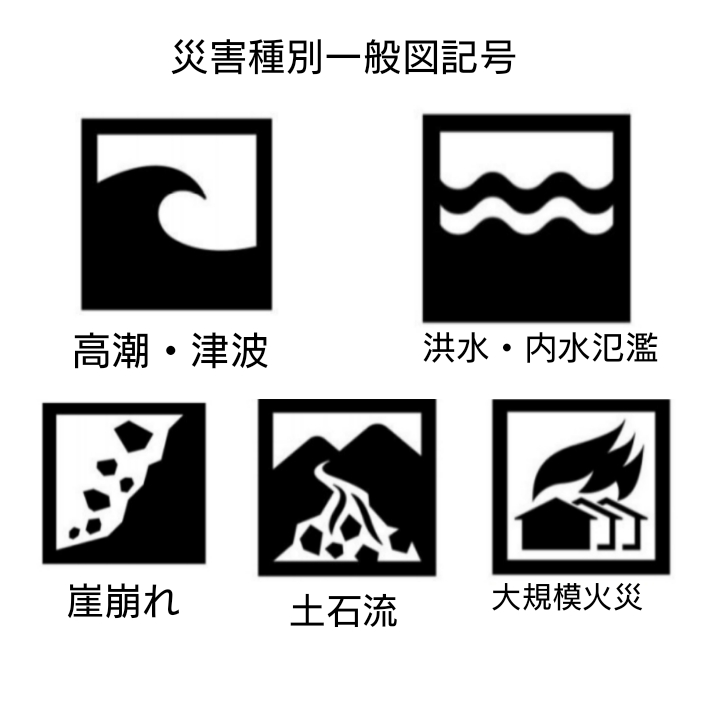

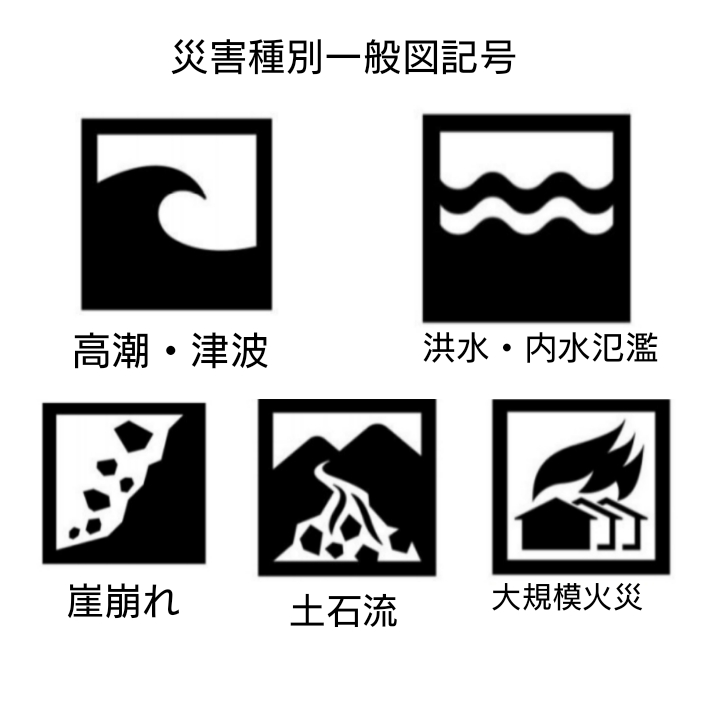

4.災害種別一般図

割とシンプルです。

割とシンプルです。 災害を表すための図で白地に黒の絵が四角の黒枠で表示されており、主に避難所がどの災害に対応しているのかを表すために用いられます。

災害種別注意図と同じような絵ですが、「水」を示す波線二本で表示される「洪水・内水はん濫」、「家と火」を表す大規模火災が追加になります。

5.地図記号

国土地理院が作成する地図データに表示される時にはまた異なった表示を使っています。

国土地理院が提供している避難所データには、以下のような表示がされますので、確認するときの参考にしてください。

出典:国土地理院

出典:国土地理院

インバウンドが増えていることや東京五輪があるということで災害関係のピクトグラムをようやく統一する気になったようですが、一度表示したものはなかなか変わることはありません。

中には両方併記している避難所もあるみたいですが、いずれにしてもわかりやすい表示で避難者が迷わないようにしてあるといいなと思います。

そういえば、今日のニュースで避難所で使うピクトグラムについて学生さんが作ったものが大阪市東淀川区で正式採用されたというニュースがありました。日本語の読めない人たちでも避難所に避難してくれば中のどんな場所で何が行われているのかがわかるようなわかりやすいピクトグラムとのことなので、標準化していけばいいなと思っています。

ちなみに当研究所のある市では、一部地域を除いて災害関係の表示をみることはありません。といいますか、そもそも表示がされていないような・・・。