最近はペットが家族の一員としてなくてはならない存在になっています。

ですが、ペットを家族の一員として考えるからこそ、そう思わない人たちとの間にさまざまなトラブルも起きるようになってきています。

環境省の指針では「ペットは同行避難」となっていますが、そうするためには地域・飼い主・ペットがそれぞれにしておかないといけないことがあります。

ペットをどのようにしたらよいのか、ここではそれを考えてみます。

1.事前準備として

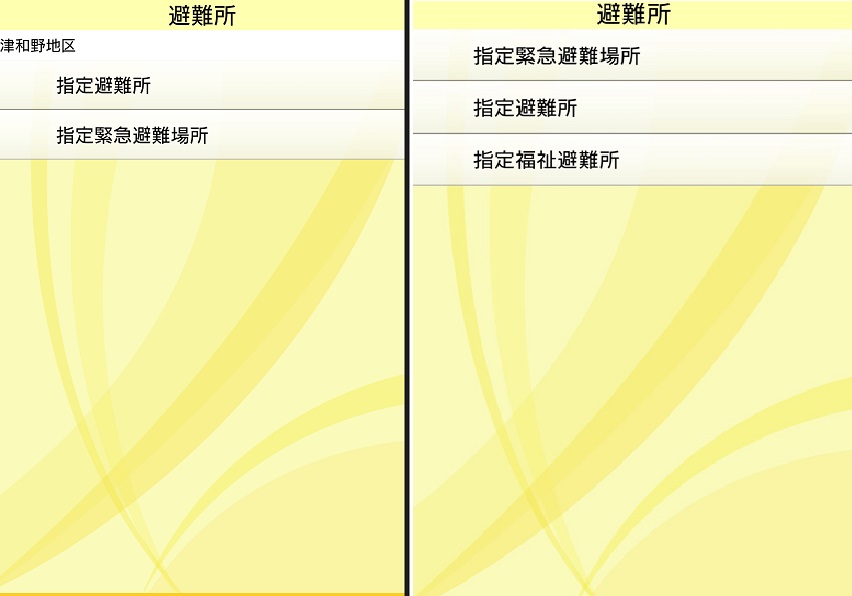

1)避難所の受け入れ体制を確認する

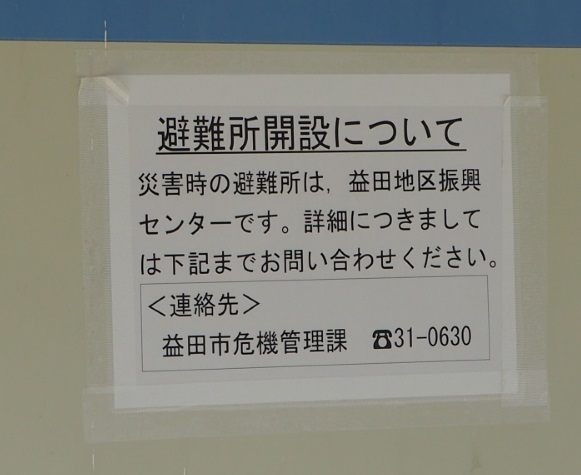

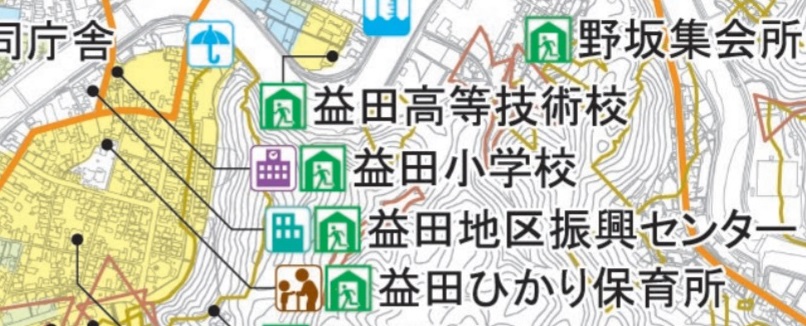

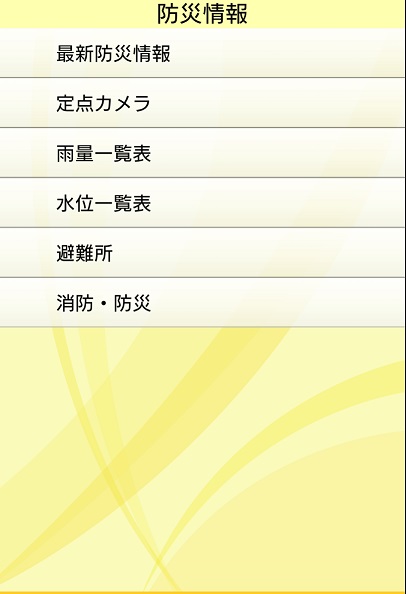

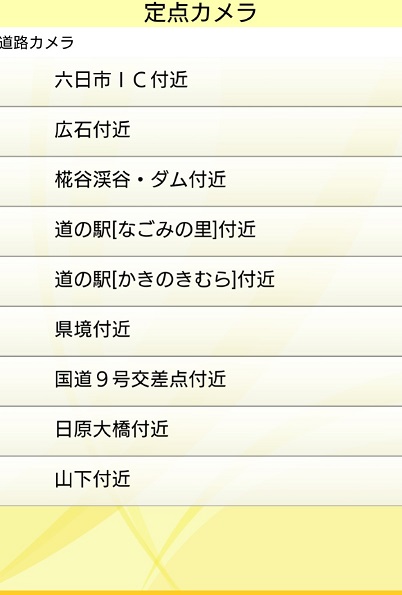

最初にやっておかないといけないことは、もしも自分が避難することになったときに避難する先でペットの収容が可能かどうかを確認しておくことです。

地域によって取り扱いはさまざまですが、基本的にペットと人は一緒に収容しないことになっている場合が多いはずです。

そのとき、他にペット可の避難所があるのか、ない場合には避難先でどのようにしたらペットの受け入れが可能になるのかについて避難所の運営を行う自治会や自主防災組織にきちんと確認しておきましょう。

どうしても受け入れが不可能な場合には、どうやったら一緒に避難を行うことができるかについて検討をする必要があります。

2)予防接種や迷子札の装備をきちんとしておく

避難先が収容可能な場合でも、病気を他のペットにうつしたりもらったりしては困ります。そのため、決められている予防接種はきちんと摂取しておくことが大切です。

そして、万が一行方不明になったときに備えて、首輪などにペットの名前、飼い主の名前と住所がわかるものを備え付けておきます。可能であればマイクロチップを埋め込んでおけば、迷子になっても見つかる確率はぐんと大きくなります。

3)ケージにちゃんと入れるようにしておく

大型犬、中型犬など物理的に入れられるものがない場合を除き、基本的にはケージの中に収めて避難をすることになります。暴れないように、騒がないように、ケージにしっかりと慣れさせておく必要があります。

ケージは慣れると入っていい子にしてくれている場合が多いです。ペットに「ケージ=楽しいこと」という意識付けが必要になると思います。

ケージは慣れると入っていい子にしてくれている場合が多いです。ペットに「ケージ=楽しいこと」という意識付けが必要になると思います。

4)非常用の餌とトイレを準備しておく

災害時の支援物資は人が優先になります。ペットには、基本的に人の食事を与えることが難しいと思いますので、自分のペットの食事やトイレについてゴミ袋もあわせて1週間から2週間程度準備しておく必要があります。

普段食べているご飯の方がストレスが無くてよいみたいです。

普段食べているご飯の方がストレスが無くてよいみたいです。

2.発災時

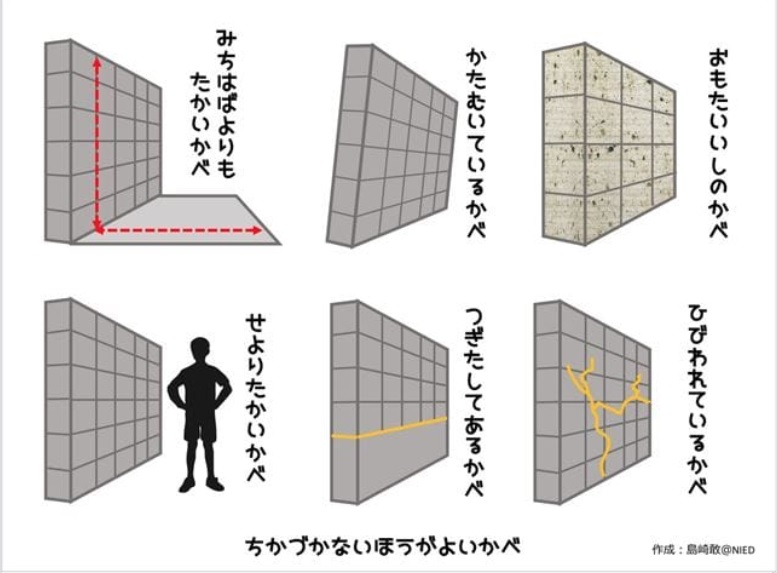

1)まずは自分の身の安全を確保する

発災時にはまず自分の身を守ることを考えます。そのうえで、ペットの安全を考えてやりましょう。

ペットを我が子と同じように考えている人は、地震が起きたときに慌てるペットを助けようとして倒れてきたり落ちてきたりしたものに当たって怪我をするというようなことが起きます。

もしあなたが怪我をしてしまうと、残されたペットの面倒は誰が見てくれるのでしょうか。

ペットは基本的に自分で我が身を守りますから、まずは自分の身を守ること。そして状況が落ち着いてからペットの安全を確認してください。

2)避難する場合には基本的には一緒に連れて行く

家で飼われているペットは野に放つわけにいきません。飼い主が避難するときには、一緒につれて避難することが基本です。そのさい、事前に確認しておいた手順に沿って避難を行ってください。

3)避難所ではケージに必ず入れておく

避難所では野放しにすると他のペットとけんかが始まったり、人によってはアレルギーが出ることもあります。そのため、何か事情がある場合を除いてはケージに入れておくことになります。ただ、ケージに入れっぱなしになるとペットもストレスが貯まってきますので、適当なところでガス抜きしてやる必要があります。

ペットとの避難については、地域や理解度によってかなりの温度差があるのが実情です。

できればペット仲間やかかりつけの獣医さんも交えて、どのようにしたら自分もペットも安全に避難ができるのかについて検討しておく必要があると思います。

詳しくは環境省のホームページを確認して、いざというときにペットを置き去りにしなくて済むようにしてくださいね。