災害が発生すると、国の計画では発生後3日以内に必要と思われる物資を被災地に送り込むことになっています。

この物資は命をつなぐためのものが最優先であるため、主に食料と水が中心となります。

それから日用品に移行していきますが、全ての人が必要としない物資についてはどうしても遅れてしまう、または届かないという特性があります。

たとえば、大人用おむつや乳児用ミルク、生理用品、アレルギー対応食などがこれに該当し、必要とする人の数が少なければ少ないほど支援物資として届く優先順位は下がります。

これは医療現場でも同じで一般的でない病気や資機材のいる病気などへの対応はやはり遅くなってしまいます。

東日本大震災では酸素吸入や透析が必要な方への手配が問題となりました。

さまざまな理由で特殊な資機材や物資の支援が必要な人、つまり要支援者が一定数存在することを考えると、災害時には被災地以外の場所へ一度待避してしまったほうが支援が受けやすいのではないかと思います。

受け入れの問題もありますが、都道府県や市町村といった行政機関や病院でお互いに受け入れ体制を作り輸送手段の確保さえすれば、要支援者への対応を被災地で考える必要がなくなり安全性も増すのではないでしょうか。

復旧や復興にどれくらいかかるのか、いつ地元へ戻れるのかがわからない不安はありますが、資機材不足、物資不足による命の危険と併せて考える必要があると思います。

行政機関同士では対口支援(たいこうしえん)と呼ばれる行政職員の相互支援協定が作られて、平成30年の西日本豪雨でも活用されました。

行政職員を被災地へ送り込む制度ができるのですから、要支援者を被災地外へ搬出する制度もできるのではないか。

いろいろと問題はあると思いますが、検討しておく重要なことの一つではないかなと考えます。

カテゴリー: 避難

自分がどれくらい歩けるかを知ろう

災害が発生するときには、避難は基本的に徒歩となります。

たとえば地震であれば、路面の地割れや火災、落下物や倒壊した家屋などが道路上に散乱して車両が通れなくなることが過去の災害ではたくさん発生しています。

水害であれば、道路に水があふれ出すと車が浮いて流されたり、貯まった水に突っ込んで動けなくなったりします。また、逃げようとしても扉や窓が開かないという事態も発生します。

歩きであれば、少なくとも動けなくなるということだけは防ぐことができるため、歩いての避難が原則とされているのです。

ただ、実際のところは車を使ってしまうのが現実で、あの東日本大震災を受けた東北三県でその後に起きた大きな余震と津波警報発令時(2012年12月7日)には「歩いて避難」とわかっていながら避難する車の大渋滞があちこちで発生しました。

そのため、自分が「歩いてどこへ避難できるのか」ということを確認しておく必要があります。

一度やってみると、案外と自分が歩けないなと言うことに気づくと思います。

できれば移動開始から到着までの時間も計っておくと、自分が避難するのにどれくらいかかるのかが数値によって理解できます。

歩くことは災害時の基本です。さまざまな場面で自分がどれくらい歩くことができるのかを把握しておくことはとても大切だと思います。

津波や水害で自分が避難しようとする先にたどり着けるかどうかも、実際に歩いてみればわかります。

そうすると「どの段階までに避難を開始しなければいけないか」や「どの災害の場合にはどこへ避難するのか」がはっきりと見えてくるわけです。

「避難」は「避難場所に逃げる」でなく、「自分の命を守ることのできる場所に逃げ込むこと」です。

水害や津波の場合、走っても逃げ切れないなと思ったら、近くにあるなるべく高い建物の高い場所に逃げ込むのも「垂直避難」と呼ばれる立派な避難です。

自分がどこまで歩けるのかを知ることで、自分の命を守るために打つべき手が見えてきます。

まずは歩いてみることです。

足下に気を遣おう

災害時には「徒歩」による移動が大原則ですが、歩くための足回りになっているでしょうか?

都会だろうと田舎だろうと、道路が寸断されてしまえば自分の足以外に頼る移動手段はありません。

自分の足で歩くためには、歩くための体力はもちろん必要ですが、歩けるような足下であるかどうかも大切になります。

普段から運動靴を履いておられる方であれば問題はないのですが、革靴やハイヒールなど営業を担当される方は歩きにくい靴を普段使いしないといけない場合があるでしょう。しかし、数kmしか歩けないような靴では困りますし、歩くことによって足を痛めては何にもなりません。

そのために、普段使いの靴とは別に「歩きやすい靴」を準備してカバンにいれておきましょう。

運動靴をカバンの中に入れておくだけで、安全性は格段に上がります。仮に何かあって歩かないといけない状況に追い込まれても、運動靴に履き替えれば少々の距離なら平気で歩くことが可能でしょう。

持って歩くのは結構面倒くさいのですが、安全安心を備えると言うことで、持ち歩くものの中に運動靴を忍ばせておいてくださいね。

また、ほぼ男性用に限定されてしまうのが難点ですが、一見革靴風のトレッキングシューズ、トラベルシューズなどもありますので、それらを活用するのもよいのではないでしょうか。

いずれにしても、災害時に靴が原因で動けなくなると言うことがないようにしたいものですね。

体を濡らしたままにしない

雨天時や洪水時の避難では、いくら雨具をつけていても濡れてしまうものです。

特に避難路が冠水している状態で避難を実施する場合には、足下が靴ということもあって必然的に体のどこかは濡れてしまいますので、避難が完了したら速やかに着替えて乾かすことをおすすめします。

夏場に夕立ちにあって全身ずぶ濡れになって、寒い経験をしたことはありませんか。 あれと同じで、体が濡れたままにしておくと、濡れた服が体温で乾いていくときに体温を持って行かれてしまい、場合によっては夏でも低体温症になることがあります。

それを考えると、非常用持ち出し袋には靴下や下着を含めた着替えを最低1組、それにフェイスタオルを一枚入れておく必要がありますよね。

濡れたら体から水分を拭き取って着替える、それにより体の保温を維持することができます。

海難事故の映画などで海から引き上げられた遭難者がそのまま毛布を着て震えているようなシーンがありますが、毛布が暖かいのは毛の間に空気が貯まっていて、その空気を体温で暖めるから暖かくなるわけで、濡れたままでは毛布もびちょびちょになってしまい、保温はできません。

同じことが災害時にもいえます。毛布では無く、最近はやりのアルミ蒸着シートなら大丈夫という人もいましたが、薄く軽く熱を逃がさない特性を持っているアルミ蒸着シートであっても、熱の発生源である人間の体が冷えているのでは、決して暖かくはありません。

濡れた服は脱ぐ。そして乾いた服を着て毛布やアルミ蒸着シートをかぶせて保温する。

災害時には体調を崩すことも多いです。ともかく濡れたままにしないこと。これを徹底しましょう。

ちなみに汗をかいても同じことが起こりますので、普段から体温調節や室温調整には気を遣ってくださいね。

避難場所の憂鬱

テレビの映像などに映し出される避難所では、避難している方がそれなりにいろいろなものを持っていて生活している様子が映し出されることが多いです。

これは避難所が開設されて運営されているから。

でも、災害直後や事前避難の映像では、大概の場合「不安そうにテレビを見ている図」しか映像になっていないと思います。

これは何故かというと、「他に絵になるものがない」からです。

災害直後や事前避難で避難するのは、「避難所」ではなく「避難場所」。以前にもちょっと触れましたが、避難場所は「一時的に危険から身を守るために避難を行う場所」とされており、行政機関などは場所の提供のみを義務づけられていることになります。

つまり「基本的には何もない」のが避難場所なのです。

「行政機関の防災計画書では食料や水、毛布の備蓄はあることになっているじゃないか!」と言われるかもしれませんが、避難場所に対しては資材を提供する義務はありません。

あくまでも場所の提供だけなのです。もちろん避難所を開設すれば備蓄資材を使うことも可能になりますが、行政機関が備蓄している資材は、対象人口に比べるとないに等しい量しか確保されていないのが現状です。

自治会や自主防災組織が避難場所の管理者になっている場合にはその判断により避難所を開設して資材を解放することも可能ですが、大概の場合は自治会や自主防災組織が調達した資機材の提供となるはずです。

この事はあまり知られていないのか、「避難所に身一つで行っても、とりあえず快適な避難生活ができる」と勘違いしている方が非常に多いのが現実です。

災害が起きてから慌てて身一つで避難場所に移動し、何も物資がないと知って避難場所を運営している行政職員に対して文句をつけるというのが、残念ながら現在の避難所のパターンとなっています。

繰り返しになりますが、避難場所はあくまでも「場所の提供」です。

自分の食べ物や飲み物、避難所で過ごすために必要なものは、大原則として自分で準備しておかなければなりません。

避難してから途方に暮れずにすむように、自分が避難中に使うものについては自分できちんと準備して避難の時にさっと持ち出せるようにしておきたいものです。

災害時に子どもを迎えに行くための準備をしておこう

災害時には、保育園や幼稚園、小学校などの開設時間内だった場合には、原則として「子どもは迎えに行く」というルールになっているところがほとんどではないでしょうか。

そのためには、迎えに行く側も迎えに来てもらう側もお互いに準備をしておかなければなりません。

今回は、双方の立場に立って何をしておいたらいいのか、どのようにしたほうがいいのかを考えてみたいと思います。

1.迎えに行く側の準備

1)迎えに行く人を決めて優先順位をつけておく

「迎えに行く」と一口に言っても、その災害が発生したときに誰が迎えに行けるのかという問題があります。

そのため、保護者以外にお願いできる誰かを準備しておく必要があります。祖父母や親戚、近所の人や子どもをよく知っている友人など、いくつかお願いをしておくと、いざというときに頼りにできます。

2)歩いて迎えに行けるかどうか試してみる

災害時には原則として徒歩による移動となります。そのため、自分がいる場所から子どものいる場所まで歩いて迎えに行けるか、時間はどれくらいかかるのかを確認しておく必要があります。

3)子どもが歩けるかを試してみる

子どもをどのように移動させるのかについては、子どもの年齢や大きさによってかなり変わってきます。子どもは歩けるのか、歩けないとしたら、どうやって移動させるのかを考えて、試してみる必要があります。

4)子どもの預かり先の対応を確認しておく

たとえば大雨などの場合、道路が冠水するなど、ある時点でお迎えを断念しなければならない場合が出てきます。その場合に、預かり先はどのような対応をとっているのか、とれるのかを確認しておく必要があります。

5)避難先を確認しておく

子どもの預かり先の建物などに何か問題が生じた場合に避難する先を確認しておきます。状況によっては、預かり先ではなく避難先に直接お迎えに行くこともあり得ますので、預かり先だけでなく、避難先までの経路を確認し、歩いてみることが大切です。

2.迎えに来てもらう側の準備

1)誰が迎えに来るのかを確認しておく

「迎えに来る」と言っても、誰にでも引き渡すわけにはいきません。そのため、あらかじめ誰が迎えに来る可能性があるのかについて保護者に確認し、リストを出してもらう必要があります。

できれば3名以上の名前と連絡先を教えてもらっておきましょう。

2)どの時点で避難または籠城するかを決めておく

各種災害において、お迎えを強行した場合に保護者が遭難してしまうような場合が想定されるとき、どの時点で引き渡しを打ち切って避難または籠城するのかについて明示しておきます。

その際に、その時点で引き渡しを待っている子どもおよび保護者の扱いについてもあらかじめ決めておくようにします。

3)避難所への移動手段および避難にかかる時間および避難先の資機材の確認

避難する場合、避難先にどの時点でどうなったら、どのように移動するかを決めます。その上で、移動時間がどれくらいかかるのかを計測しておきます。

また、避難先にはどのような資機材があるのかを確認します。

4)避難または籠城時に利用できる資機材について定期的に確認し、きちんと使えるようにしておく。

避難所で足りない資機材や籠城時に使う資機材について確認し、いつでも使えるようにしておきます。避難所への輸送手段についても決めておきます。

5)保護者との情報共有

お迎えに来る保護者と情報共有をしておきます。災害時にお互いの動きを確認しておくことでトラブルを防ぐことができます。

よくあるケースなのですが「どうなるかわからないから」と情報を内部で留めることのないように注意してください。仮にお知らせしている条件と変わったとしても、伝わっていないことは保護者の不安と疑心を招きます。

また、携帯電話やメール、ホームページなど、災害時の情報提供方法についてもお互いに確認しておいた方がいいでしょう。

いかがでしょうか? 一言で「災害時にはお迎え」と言っていても、事前準備をしっかりしておかないと無用の混乱が起きることになります。

災害時には、そうでなくても手が足りなくなります。事前準備をしておくことで、機械的に対応できる部分を増やしておくことで、突発的な出来事への対応がしやすくなるということを忘れないようにしてください。

防災公園が解放されたようです

益田市役所の前に防災公園が完成し、一般にも解放されたようです。

防災公園ということなので、市役所に出かけたついでにどんなものか見学させていただきました。

全景です。東屋が一棟、水飲み場が1つ、ベンチが3つ、太陽光パネルのついた街灯が二機と同じく太陽光パネルのついた時計が一基。 地面はコンクリート製かな?

水飲み場。防災公園だとよくある、地下にある清水タンクからのくみ上げか、あるいは単純に水道に繋がっているのか?

ベンチの2基は非常時には炉として使えるタイプのようです。座面の下にコンクリート製のU字溝が置かれています。

この1基は、なんだろう? 炉ではないようですがよくわかりません。

照明はLEDです。一灯は公園内を、もう一灯は通常の街灯として歩道を照らすようになっています。

時計はどうやら寄付のようです。

東屋は、周りをキャンバス地で覆うことができるようです。

中に大きめの棚もありそうなので、地元自治会の道具が何か入っているのかもしれません。でっかい南京錠がかかっています。

ここまで見て、トイレがないことに気づきました。災害時に最も重要かつ緊急性の高いトイレがないとはどういうことなのか?

戻ってきて益田市役所のホームページを調べてみたら、都市計画課のところにこの公園についてのコンセプトや検討結果が掲示されていました。

どうやらトイレを作っても汚物処理についてうまくできそうにないことから、下水道管がこの公園まで伸びたところで改めて検討するようです。

それまでの間、せめて東屋の中の棚に仮設トイレが入っているといいのですが、もしないとするとトイレ問題が即座に出てきそうです。

もっとも、益田市内の大きな避難所はどこも同じ問題を抱えてはいるのですが・・・。

ともあれ、日当たりもよくこれからの季節、のんびりするにはよさそうな場所ですので、市役所に出かけたついでにでも見学してみるといいかもしれません。

子どもを退屈させないために

災害が発生しそうで避難所へ避難すると、多くの人は不安になるものです。

でも、そこで何をするかといえば、テレビを見るかラジオを聞くか、寝てるか、顔見知り同士で話をするかくらいです。

そうなると困るのは子ども達。特に元気を持て余している小さな子どもは暇や退屈を我慢できません。

災害で家や街がどうなるかなどという心配はしませんし、知っている子どもがいれば一緒に走り回って遊び始めるのは普通です。

ところが、そうすると不安になっている大人達は子ども達がどたばたするのを我慢できませんから「静かにしろ!」と怒鳴りつけ、しばらくするとまた子どもが騒いでまた怒鳴りという悪循環が発生します。

これを防ぐためには、子ども達を暇にさせない、退屈させないことです。

そのため、子どもがいるおうちの非常用持出袋の中には、必ず複数の子どもが静かに遊べるその子の好きなおもちゃを入れておくようにしましょう。

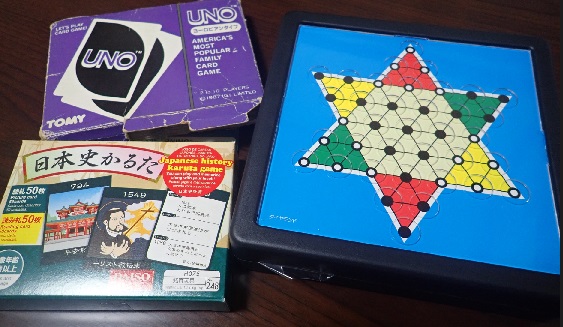

絵を描くことが好きな子なら、自由帳と色鉛筆。読書が好きなら単行本や絵本。編み物や将棋や碁もいいですし、トランプやUNOといったカードゲーム、持ち運びできるボードゲームも楽しいですよね。

よくある携帯ゲーム機やスマホゲームも悪いとはいいませんが、光や音、電源の問題などでトラブルが起きやすいのが難点です。また、遊ぶゲームによっては通信系に負荷をかけてしまうこともありますので注意が必要です。

どんなおもちゃであれ、肝心なのは子ども達が夢中になって楽しむことができること。

暇で退屈するから走り回ったり遊びをいろいろと考えつくわけで、夢中になって遊べるものがあれば、子ども達は本気で遊んでくれます。

では、おもちゃがなければどうするか?

そんなときには、大人がそこにあるもので、しかも周りに迷惑をかけずに遊ぶ方法をいくつか教えておくと、後は子ども達が勝手に新しい遊びを作り出していきます。また、一緒になって遊ぶのもいいと思います。

一緒に遊びながらさまざまなルールを教えると、子ども達は驚くくらい素直にそれを守ってくれます。

さらには、何か仕事をお願いするのもいいでしょう。

とにかく、子ども達を暇で退屈させないこと。

避難所がギスギスしないための一つの方法です。

缶詰と非常食

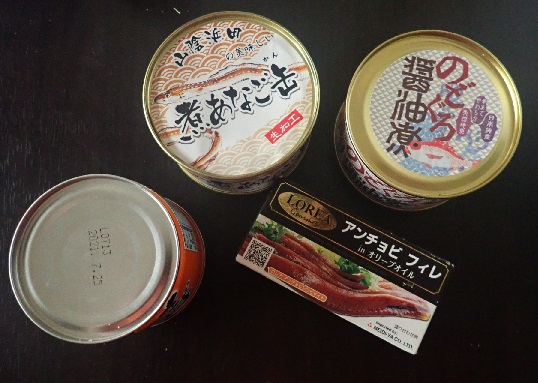

非常食でアルファ米と同じくらい良く登場するのが缶詰です。

重いという点ではハンデがありますが、手を加えずにそのまま開けて食べることが可能という長所があります。

さて、缶詰はできたてよりも賞味期限に近いほうがおいしくなることが多いということをご存じですか?

缶詰の中の食材や調味液がじっくりと混じり合うことで、個人的には安い缶詰でも高級品の味わいで食べることができると思っています。

オイルサーディンや鯖の味噌煮などは、人によっては期限切れの缶詰をわざわざ探す人もいるそうですよ。

他の防災食の場合には、賞味期限が切れると食べるのに躊躇してしまいますが、缶詰は割と安心して食べることができます。

食品衛生法上、食品は全て賞味期限または消費期限を明記する必要があるので記載されていますが、缶詰の場合には相当余裕があるようで、海外では114年前の缶詰も食べることができたという記録があるそうです。

缶詰が食べられるかどうかは次の点に注意する必要があります。

1.缶が錆びたり変形したりしていないこと

2.缶の蓋及び底が膨れたり、押したときにペコペコしないこと

缶詰は基本的には缶詰にしたあとで高温殺菌処理されるので、内部の菌はほぼ死滅します。

ですが、何らかの原因で発酵が進むと、やがて内部にガスがたまって膨らむため、その缶詰が傷んでいるかどうかがわかるというわけです。

ちなみに、世界でもっとも危険な缶詰と呼ばれる「シュールストレミング」は、内部で発酵を進めているために蓋と底がぱんぱんに膨らむそうで、いつ爆発するかわからないために航空機への持ち込みは禁止されているのだとか。

ともあれ、どうかすると避難用持ち出し袋に入れたまま忘れられてしまうこともある非常食。

缶詰であれば、避難先で出してみて、賞味期限切れでがっかりというのは防げるかもしれませんよ。

責任は誰が取る?

災害対策を考えるとき、地域での「自主防災組織」の整備が脚光を浴びていますが、ちょっと考えさせられることがあります。

それは、そもそもの自主防災組織の位置づけのことです。

自主防災組織が立ち上げられた地域では、災害が発生しそうなときにはこの自主防災組織が組織のある地区の住民に避難を呼びかけることになっているところが非常に多いと感じます。

新聞などで災害特集を見ると、自主防災組織が住民に避難を呼びかけるためにどうしたらよいかという記事が非常に多い気がしますが、私自身はこの考えはちょっとおかしいのではないかと思っています。

そもそも、自分の命は誰が守らないといけないのでしょうか?

今行われている災害への対応をどうするかという議論では、避難の実行役が自主防災組織や消防団が担わされるような方向付けになっていないかと気になります。

本来は、「自分の命は自分で守ること」が大前提となるはずです。

避難が難しい人や支援が必要な人に対して支援を行うというのが、自主防災組織の位置づけだったのではないでしょうか?

通常時の避難訓練や、避難所の開設や運営などが本来の自主防災組織の仕事だと思います。

住民に避難を呼びかけることや避難させることが設置の目的ではないはずです。

自分が避難するためにどれくらいの時間がかかり、避難するためにはどのようなものを準備しておかないといけないのか。

そしてどのタイミングで自分が避難を開始しないといけないのかということは、本来自分自身で考えて決めて、準備しておかないといけないことのはずです。

ですが実際には、自主防災組織に判断を丸投げし、自分は自主防災組織に声をかけられるまでは知らん顔という人があまりにも多いような気がします。

自主防災組織は決してその人のためにだけ作られた組織ではありません。

「自分の命は自分で守る」

そのために自分が避難の判断をする情報の集め方や避難の仕方、そして避難所での自分の役割などを周囲の人と共有し、お互いに助け合って災害を乗り切るために作られているのが自主防災組織なのではないでしょうか。

最近のさまざまな報道や行政の動きを見ていると、どうも何か勘違いしているような気がして、この先うまく行かなくなるのではないかと、余計な心配をしてしまいます。

繰り返しになりますが、自分の命に対する責任は自分自身が取らなければいけません。

「大丈夫だろう」ではなく「危ないかもしれない」という考え方で災害が起きるかもしれない時の行動を決める癖を付けておきましょう。

何か起きたとき、悪いのは自治会でも行政でも自主防災組織でもなく「自分自身」なのだということを肝に銘じて、災害への備えをしたいものだと思います。