非常用持ち出し袋の中にいれる救急箱にはどのようなものを入れますか?

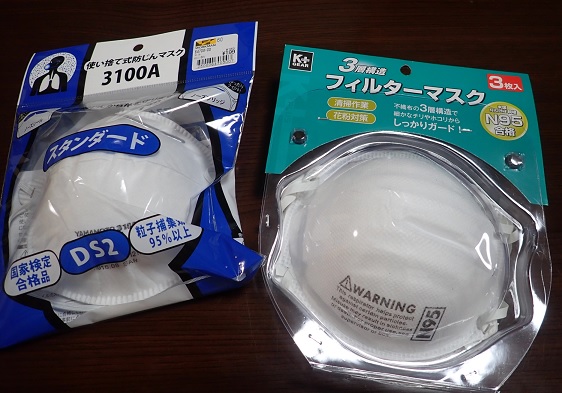

一般的なセットだと、ばんそうこう、包帯、滅菌ガーゼ、三角巾、消毒液といったところだと思います。

ちょっとした怪我だとこれで対応ができるのですが、被災時にはなかなか治療部分のケアが難しいものです。

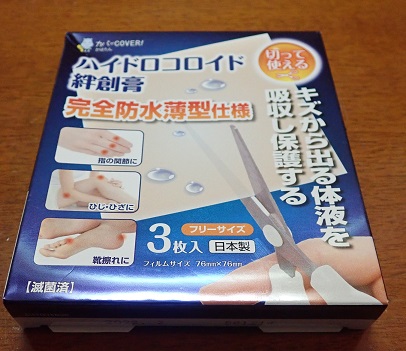

例えば、やけどや擦り傷などにはキズパワーパッドなどハイドロコロイド素材の絆創膏や包帯があると、傷口のケアのあと、一度貼れば直るまでそのまま放置できて助かります。

大きいものがあると、擦り傷からやけどまでいろいろと使えて便利。医薬品なので、使用期限は定期的にチェックが必要。

また、状況によってはかなりの出血を伴う怪我をする可能性もありますので、傷口を圧迫止血し続けることのできるエマージェンシーバンテージ(イスラエルバンテージ)があれば、応急救護所までの命をつなぐことが可能です。

これらのアイテムを使うためには傷口のケアができないといけませんので、ピンセットやはさみ、とげ抜き、綿棒といったアイテムを収めたケアセットも入れておいた方が無難です。

内服薬としては、自分が普段使っている薬のある方は最低3日分準備します。また、ビタミン剤や目薬などが入っていると体調の維持管理に使えます。

ただ、ケアセット以外はいずれも使用期限が設定されていますので、1年に1度くらい点検し、使用期限が切れないように注意をしておきましょう。

そして、せっかく用意した救急箱ですから使いこなせた方がいいですよね?

日本赤十字社がやっている救急法講習の「救急法救急員養成講習」を受講すると怪我の手当の仕方を正しく身につけることができますから、時間を作って、是非受講してください。