防災用語として割と定着した感じのあるBCP、事業継続化計画といわれますが、何か不測の事態が起きた時にでも事業を継続できるような段取りを可視化しておくものです。

学校や施設、企業などで作っているはずですが、行政や業者の作ったひな型に文字を入れて、内容の確認も検証もせずに備えていますというところが山ほどあります。

実態に即していないBCPはいざというときに助けにならず、逆に邪魔になることが多いのですが、今回はそれに対する文句を言いたいわけではありません。

今回は、おうち版のBCPを作ってみないかというお話です。

おうち版BCP、一時期FCP(ファミリー・コンティニュー・プラン「家族継続化計画」)と呼ぶ人もいましたが、結局定着していないようなのでおうち版BCPとしてここでは説明をします。

内容は「誰がどこにいるのか?」「どこにいるときにはどこへ避難するのか?」「災害が落ち着いたら、どこで合流するのか?」「連絡手段はどうするか?」「収入はどのようにするか?」など、被災しても家族が安心して避難し、災害後、日常生活を取り戻すまでに必要な段取りをきちんと決めておくことです。

これを作ることによって、いざというときに自分がどこへ避難するのかや他の人がどこに避難するのか、どうやって連絡を取り合うのか、どこで家族がまた一緒になるのかといった、災害後に問題になる部分が解決できます。

家族と普段から生活している場合には、災害発生時にどうしても自分以外の家族が気になるものです。

子どものいるおうちだと、子どもを引き取りに学校などに出向くということがあるかもしれませんが、迎えに行く人や迎えを待っている人が被災するかもしれません。

でも、もしも災害発生時に子どもがどこかへ避難することを決めているのであれば、子どもはそれに従って避難しますし、危険を冒して迎えにいかなくても、状況が落ち着いてから避難先に迎えにでかけてもいいのです。

BCPと避難計画が決定的に違うのは、避難計画は避難完了までが目的であるのに対して、BCPは避難完了後、日常生活を取り戻すまでの手順を作っておくことが目的であることです。

作る時には、ご家族みんなであれこれ話しながら作ってください。そうすることで、参加した人は自分のこととして受け止めることができ、いざというときにもきちんと行動をしてくれます。

我が家のBCP、作るのは結構大変ですが、ご家族の行動範囲や活動内容、生活習慣を再確認することができるので、作った後は悩んだり迷ったりする必要がかなり減ります。

作ることが難しいなと感じたら、BCPについて書かれた書物を調べたり、BCPを取り扱っている業者などに相談してみてもいいと思います。

当研究所でもお手伝いできますので、興味のある方がおられたらご連絡をください。

我が家のBCP、作ってみてくださいね。

カテゴリー: 避難

日のあるうちに避難する

災害の発生が予測されるようなときや災害発生後、自分の住んでいる場所に不安がある場合には避難をすることになります。

避難先は避難所だけではなく、ホテルや旅館、友人宅などいろいろとあると思いますが、共通して言えるのは、日中、太陽が出ているうちに避難を完了することです。

避難するのを迷っているうちに周囲が真っ暗になり、そのなかで避難をしなくてはならなくなった場合、足元も周囲も見にくくて状況がつかみにくくなります。

そうすると、日中避難の何倍も危険度が増し、避難速度も遅くなるために災害に巻き込まれてしまう場合も出てきます。

数時間で一気に水かさが増すようなゲリラ豪雨などの場合は仕方のない場合もありますが、可能な限り明るいうちに安全な場所への避難を完了させてください。

そして、避難完了後は翌朝までそこにいるようにしてください。

確実に危険性がない場合には夜間の帰宅もできると思いますが、確実性がない場合には夜明けまで待ってからの帰宅をするようにしてください。

自分の安全確保を安全に行うためには、できるだけ明るい状態での避難が望まれます。夜間に地震などが起きた場合にはどうにもなりませんが、予測できる災害では、迷ったらとりあえずは避難する。日のあるうちに避難を完了する。

該当する災害で避難をする必要がある場所に住んでいる場合には、それを徹底するようにしてください。

大人の訓練、子どもの訓練

防災活動の一環として、避難訓練などの支援をすることがあります。

支援というのは、避難訓練のタイムスケジュールや訓練時の状況作成、訓練後の講評などさまざまですが、このうちで、一番喜ばれないのが訓練講評です。

講評をするにあたっては、人の命を守るべき仕事のある人には厳しく、自分の命を守ればいい人はそれなりに見ていくのですが、どんなに頑張ったとしても、必ず一つや二つの修正点、改善点は発生します。それを指摘して改善や修正方法を提案するのですが、これを「あら探し」と感じる人もいて、非常にやりにくいことがあります。

大人だけや子供だけの訓練はそれでも比較的楽なのですが、大人と子供が入り混じった訓練になると、途端に大人が傍観者になって参加している子どもたちの講評を始めてしまいます。

そういった人は、たいてい自分の訓練が満足にできていない方なので、どうしても辛口の評価になってしまい、後で怒られることもしばしば。

大人と子供が入り混じった避難訓練では、大人は子どもの講評ではなく、安全を確保するための誘導をしてほしいのですが、なぜか大人が指示を出し、子どもがそれに従って全員死亡の評価になったりするので、本当に難しいなと思います。

大人であれ子供であれ、自分の命を守るのは最終的には自分でしかできません。他人に命を預けてはならないのです。

本当は防災訓練でそういったことを徹底したいのですが、大人は指示慣れ、子どもは指示待ちになってしまっている場合が多いので、普段の生活を変えなければ、災害時に助かる人を増やすことは難しいのかもしれないなと思うことがあります。

大人だけ、子どもだけの訓練ではこういったことは発生しないので、混ざったときにどうやって生き残るすべを身に着けてもらうのか。

これができたとき、東日本大震災で子供達の避難が大人も救ったような状況が作れるのにと、少しだけ歯がゆい思いもしています。

どのようにしたら大人も子供も一緒になって助かることができるのか、試行錯誤は続きます。

SNSでの情報を見極めるには

最近の災害で、発生地域の人たちが情報を得ている大事な情報源としてSNSがあります。TwitterやLINE、FacebookといったSNSは、素早くピンポイントの情報を得ることができるため、非常に重宝されています。

ただ、こういった非常事態の時に間違っている情報を面白がって流す人は必ず発生しますし、それを真に受けて間違った情報を拡散する人もかなりいます。

先日、読売新聞を読んでいると、LINEみらい財団が情報リテラシー教育の中で、「情報は「だいふく」で確かめる」ということが書いてありました。

LINEみらい財団のウェブサイトの「情報防災訓練(情報収集編)」の資料の中に出ているのですが、

1.「だ」れが言っているのか

2.「い」つ言ったのか

3.「ふく」数の情報があるか

を確認しろというのがありました。

「誰が」「いつ」その情報を発信しているのかは、内容の重要度にかなりの差が出ます。

誰が言っているのかはよく見落とされるものですが、よくあるのが「友達が自衛隊の人に聞いた話」や「知り合いが市役所の職員の話を聞いた」など、また聞きになっているようなものは、基本的に信用しないほうが無難です。また、信用しすぎることは危険ですが「公式」が表示されているものはある程度信用ができると思います。

それから、できればその人のアカウントを確認し、普段どのような情報を発信しているのかを確認しておいた方がいいです。普段からおかしな情報発信をしている人は信用できませんし、普段と異なる流れの情報発信の文体や写真などの場合には、アカウントが誰かに操作されている可能性もあります。

また、その情報がいつ時点のものなのかはしっかりと確認しておかないと、よく見ると数時間前の話といったことがよくあります。

過去、「避難所で水が足りない」といった情報で、いつ発信されたものかを確認しないで真に受けたたくさんの人が水を送り付けて収集がつかなくなったケースもありますので、「いつ」は必ず確認するようにしてください。

最後の「複数」は同じ情報が複数の人から発信されているかどうかを見極めることになります。とはいっても、同じ記事をたくさんの人がシェアすることもよくありますので、例えば「使われている写真が異なっているか」や「シェアではなく別な人が発信した情報であること」などには注意をする必要があります。

また、災害時に限りませんがSNSでは似たような意見の人が集まるというクセがありますので、SNSで出ている情報判断が常に正しいというわけではないということを覚えておいてください。

玉石混合の情報をどう使うのかは受け取る人次第です。

しっかりと見極めて、どう活かすのかを考えてくださいね。

災害時の情報とのつきあい方・デマなどの見極め方を学ぶ情報リテラシー×防災の教材「情報防災訓練(情報収集編)」を開発(LINEみらい財団のウェブサイトへ移動します)

災害に備えるのは自分

災害時の対応については、行政の不手際がいろいろと指摘されることが多いのですが、こと避難に関する限りは自分で対策を備えておくしか方法はありません。

行政サイドは人的不足、経験不足、研修不足などなど、さまざまな理由でまともな対応はできないと考えてください。

これら行政サイドの不足を補うために自主防災組織を作るということになったのですが、自主防災組織も行政から地域の防災対応を丸投げされ、高齢化や人口減少、近所付き合いの減少などで活動不全に陥ってしまっているところもかなり多いです。

どんな人であれ、自分の身を守るのは自分しかいないということを肝に命じておきましょう。

情報は自分で取りに行く、避難の判断は自分でする、避難は自分でする、といった、自分で判断するための情報を集めて自分で決定し、自分で避難するという手立てを考えておかないといけないのです。

その過程の中で、自分ではできないことが出てくることがあります。その自分でできないことをどのように周囲に助けてもらうのか、これが重要になるのです。

自主防災組織も何もしない人をおんぶにだっこで助けて避難させるほどの能力はありません。助けてほしい人が助けてほしいことを伝えることができて、初めて助けてもらえるということを知っておきましょう。

自力で何とかなる人や、自分の情報を出したくない人は、自分でなんとかすればいいので人の助けは不要でしょう。でも、人の助けが欲しい人は欲しいと言わなければ伝わらないのです。

現在作成することとされている要支援者の個別避難計画も、避難準備や避難、避難後の支援に至るまですべてを誰かに押し付けるというのでは計画は必ず破綻します。

その人が何をどこまでできるのか、どうすれば安全が確保できるのかは人によって異なります。まずは自分が自分の身を守るために考えて準備すること。もし自分で何をすればいいのかわからなければ、わかる人を探しましょう。

繰り返しますが、災害時には誰も助けてはくれません。もし助けがきたとすれば、かなり運がよいか、それとも準備がしっかりとできていたかのどちらかです。

災害時に身の安全を確保できるように、自分で準備を整えておきましょう。

眼鏡の確保

視力の悪い人にとって視力矯正具は生活するのにかかせないアイテムです。

それが眼鏡の場合もコンタクトレンズの場合もあると思いますが、どちらにしろ、寝ているときには外していると思います。

自分の安全を確保するためには視力の確保は必須となりますので、寝るときに眼鏡をしまう場所は何かあったときに備えて、無くならないような場所にしてきましょう。

枕元に置いている場合が多いと思いますが、それだと地震の時に揺れると飛んで行ってしまいます。破損を防ぐために、眼鏡ケースにしまうことと、できるなら眼鏡ケースに夜光塗料のついたシールなどを貼り、夜でも所在がわかるようにしておきましょう。

できるなら、眼鏡は複数個用意しておき、寝室だけでなく、非常用持ち出し袋や玄関などにも準備しておくと安心です。

災害後の衛生環境の悪い状態では、コンタクトレンズは使うのをやめたほうが賢明だと思いますので、普段眼鏡を使わない人でも、準備をしておいてください。

ものが見えないというのは、非常に生活しずらいものです。

使わなくなった古い眼鏡でもないよりはマシですが、できるなら視力がきちんと出ている眼鏡を複数個準備しておいてください。

点の情報、面の情報

防災の研修会をやっていると、いただくご意見の中に高確率で「避難情報の発表が遅い!」というのがあります。

行政に物申しておくようにと言われることも多いのですが、当研究所はあまり行政とのお付き合いがないので、直接お伝えいただくようにその都度お話はしています。

ただ、防災の研修会でよく言われている「避難レベル3で避難に時間がかかる人の避難開始、避難レベル4でその地域の危険な場所の人は全員避難」というのを真に受けると、そういったご意見が出るのも無理はないと思っています。その地域全体が危険になる可能性があるときには、地域の中にはすでに危険になっている場所も当然存在し、避難情報だけを鵜呑みにすると避難が遅れてしまうという事態が発生するからです。

ただ、日本の場合には、災害が予測されるときに行政から発表される各種情報は、あくまでも「お願い」にすぎませんので強制力はありません。

同じ地域であっても、住んでいる場所によって早く避難しないといけない人もいれば、避難が必要ない人もいるわけで、それを加味したうえで自分の避難判断をしてほしいというのが、行政側の考え方になります。

その地域の雨量や雨雲レーダーの状況、川の状態などのデータからその地域がどういった状態なのかを見ているだけで、実際に現地であなたの周囲の状況を見て判断しているわけではありませんから、行政の発表する避難情報は「面の情報」になります。

でも、あなたも含めて多くの人が知りたいのは、地域がどうなるのかではなく、自分のいる場所がどうなるのかということなわけで、欲しいのは自分のいる場所という「点の情報」になるわけです。

行政があなたがいる場所という「点の情報」を出すのは無理ですから、それぞれがどのタイミングで避難しなければいけないのかは、それぞれが自分で考えて行動を決めておくしか手はなく、そのためにマイタイムラインと呼ばれる自分の災害時行動計画を作ることが推奨されているのです。

避難情報はあくまでも一つの目安であって、実際には自分で行動を決めるための鍵を作っておくことが重要となります。

例えば、近所の側溝の水が溢れたら、とか、裏山から水が出てくるようになったら、といったピンポイントの危険情報を使うことで、あなたの安全確保ができると思います。

あなたの周りの「点の情報」を上手に使って、あなたの安全を確保するようにしてくださいね。

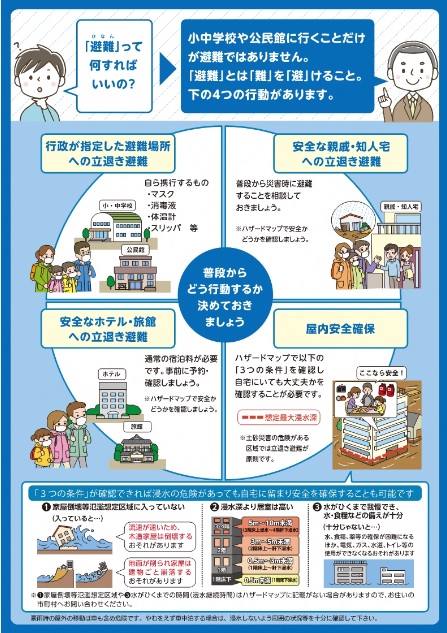

避難所にいかない避難

大規模災害が起きると、行政の準備している避難所はほぼ確実に避難者でパンクします。

そうなると避難所難民が発生してしまうわけですが、どこの避難所もパンクしているので避難先がない人が必ず出てきます。

そう考えると、避難所に避難しない避難方法を考えておかないと、自分の身を守ることができないということになりますので、平時にしっかりと考えておくようにしてください。

一番いいのは、自宅が避難先になることです。水没する場所にないこと、台風や地震に耐えられる構造であることなどが要件になりますが、自宅から出なくて済むのであればそれが一番落ち着くし、安心できる避難先だと思います。避難所に配られる食料品や日用品は自宅避難者も受け取ることができますので、生活環境を考えると、自宅が一番だということになると思います。

次に、予測できる災害に限りますが、被災予想地域から出てしまうことです。被災予想地域から出てしまえば、とりあえず自分の命を守ることはできます。小旅行にしてしまえば、災害から避難しながら楽しむこともできるのではないでしょうか。

あとは、安全な場所にいる親せきや家族の家を頼るか、知り合いのいるところに行くか、別荘や別邸を用意するかといったところですが、ここ最近の避難所の考え方は、避難所にしか避難先がない人が避難所に入るという設定に変わってきています。

あなたが災害時に避難しなければいけない場所に住んでいるとしたら、避難所以外に避難する先を準備しておいた方がいいと思います。

そして、何よりも早めに避難を開始することです。

避難が空振りしたからといっても、誰も責めも笑いもしません。もし空振りしても「何もなくてよかったね」といえるだけの心の余裕も持てるといいですね。

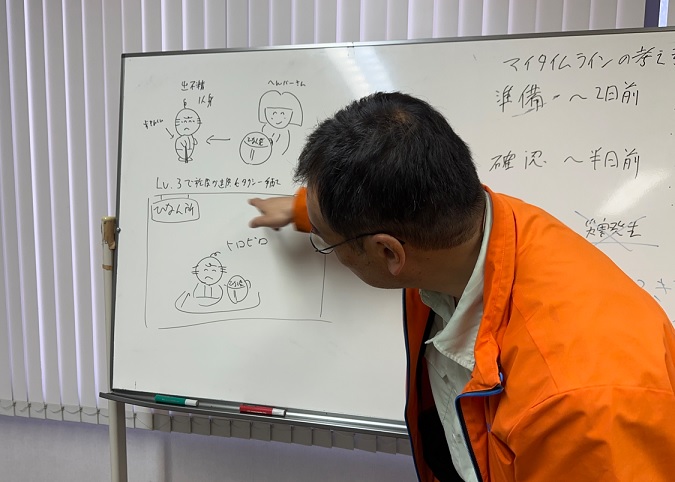

【活動報告】研修会「となりのタイムライン」を開催しました

去る2023年4月8日に益田市民学習センターにて、ワンコイン研修会「となりのタイムライン」を開催しました。

当日は参加者おひとりでしたが、マイタイムラインの説明から、実際に作っている人たちの実例を紹介し、どのような考え方で作成していけばいいのかについて考えてみました。

「マイタイムライン」というのは、内閣府や国土交通省が推奨しているもので、来ることが予測される災害に対して、あらかじめどうなったら何をするのかを決め、本番時にはその決めたとおりに行動することで手おくれや漏れを無くすという、時系列にまとめた災害時行動計画です。

ただ、実際に作成してみると何を書いたらいいのか結構悩むことが多いので、実際に作った人たちのものを参考にすることは、やってみて役に立つなと思いました。このマイタイムラインは、自分が必要とする行動を分解して全て可視化する作業を行うので実は結構大変ですが、一度作っておくとかなり役に立つものなので、その作成方法を知ってもらって、自分用のものを作成しておいてほしいなと思います。

今回参加してくださった方に、こころからお礼申し上げます。

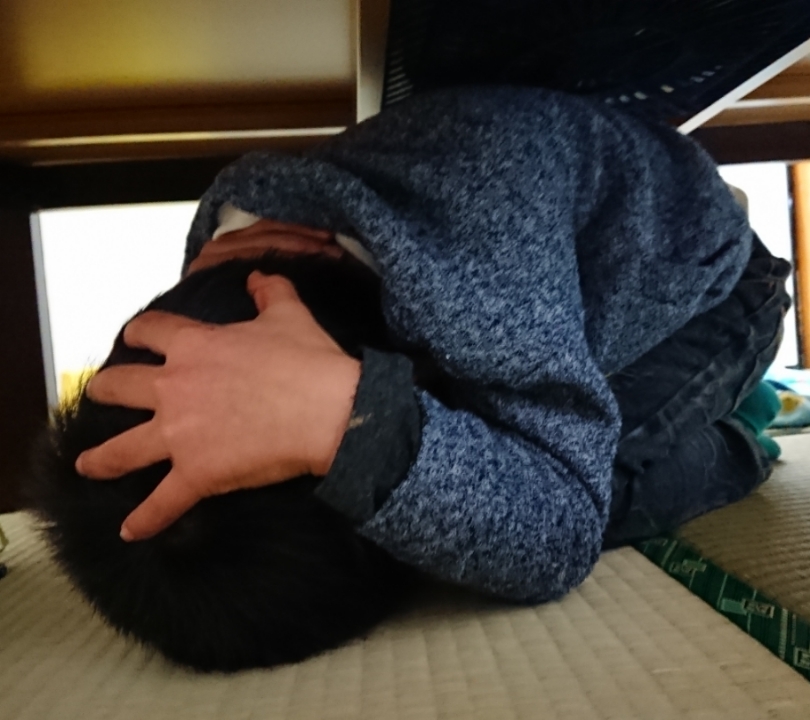

まずは身の安全を確保する

防災の普及啓発をやっていると、災害に対してどんな備えをしたらいいのかと聞かれることがよくあります。

災害に対してどんな備えをするのか、という問いに対する回答は結構難しくて、人によってさまざまな回答をすると思いますし、恐らくはどの回答も間違っていないと思います。

筆者なら、まずは自分の身の安全を確保するための方法を身に着けることを推奨します。どんな備えでも、本人が死んでしまったら何の役にも立ちません。まずは自分の安全確保が最優先になるからです。

安全確保とは、物理的安全、精神的安全、身体的安全になると思っていますが、災害発生時にはまず身体的安全を確保することが優先であり、そのための方法を学ぶことが必要です。

東日本大震災の時に流行った「津波てんでんこ」は、まずはそれぞれが自分の安全を確保するための言葉です。地震に対する備え、準備、対策、水害や台風、津波に対する情報収集、準備、対策をしっかりと行っていくことが大切になると考えています。

そして、そのための訓練は怠らないようにしてください。

訓練はうそをつきません。

身の安全を確保するための行動は、普段から意識していなければ行うことは難しいですので、物理的な備えを行うのと同時に、想定される被害に対して安全確保をするための訓練も、しっかりと行うようにしてください。