ここ数年、高津川は上流域の大雨により危険水位まで上昇することが増えている。写真は2018年

ここ数年、高津川は上流域の大雨により危険水位まで上昇することが増えている。写真は2018年

7月に撮影したもの。

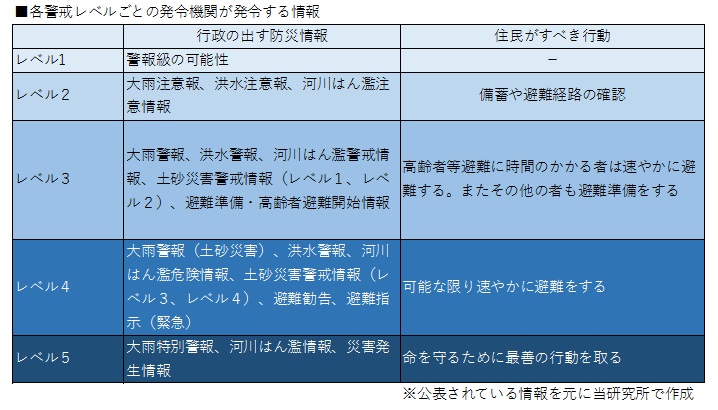

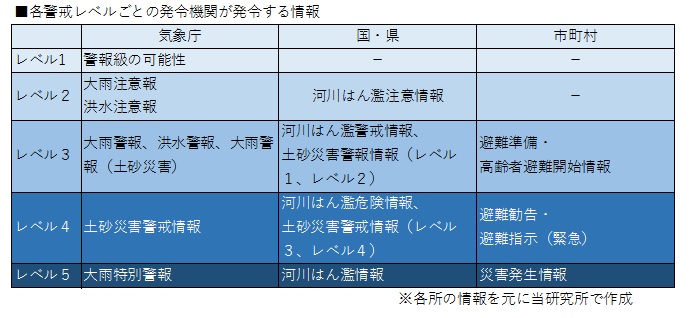

当研究所を始めるに当たって、研究所の所在地である益田市高津町上市で水害が起きた場合、もしくは起きると想定した場合、どの時点でどこへ避難するかについて研究員達と検討したことがあります。

先日、益田市のハザードマップが更新されたことに伴って情報が追加されましたので、この情報を元にどのように避難を考えたらいいのかをもう一度考えてみたいと思います。

考えてみたら、災害時の避難というのはさまざまな判断が求められ、その上住んでいる場所によっても判断が変わるものです。

以前に避難経路を考えてみる必要があることについては触れていましたが、今回は、地元の地区を例に挙げて、水害対策についてどのように検討したらいいのかについて考えてみます。

1.ハザードマップの限界

いきなりなのですが、行政の製作するハザードマップには限界があります。

今回は時期的に水害対策で検討をしたのですが、ここで予測されているのは「想定された氾濫時に最大でどこまで浸水するか」というものを示した図でしかありませんので、どのあたりから越水して堤防が切れ、どのように浸水するのかについては当然ですがわかりません。

でも、避難をするに当たってはどこからどのように水が流れてくるのでどこへどんな風に避難すればいいかということが大切な検討材料になります。

2.水の特性を考える

水は必ず高いところから低いところへと流れていきます。つまり、流れている川のカーブでは、カーブから見て上流側の堤防よりも下流側の堤防に力がかかります。

そのため、同じような堤防であればより力のかかる側の堤防が決壊する可能性が高いと考えられるわけです。

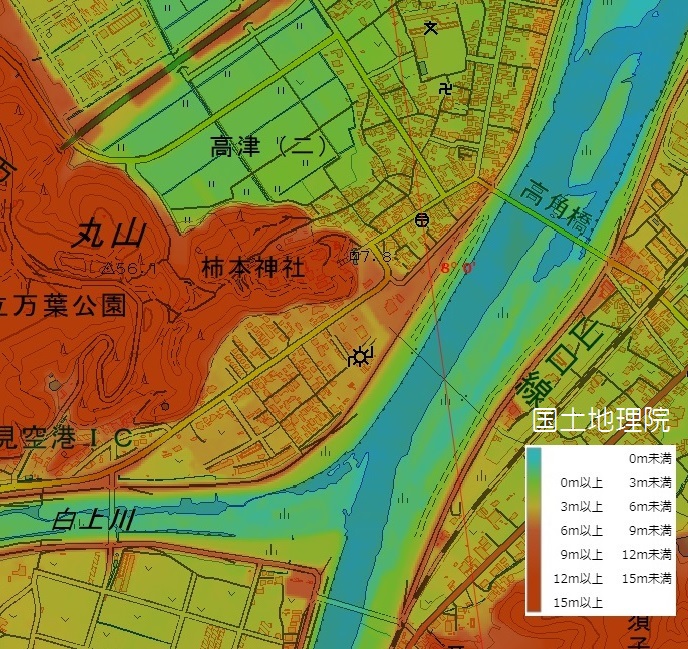

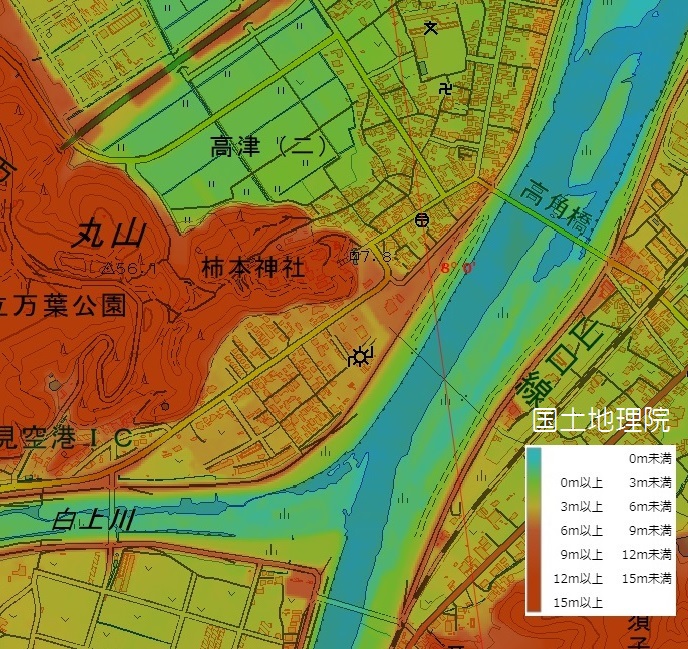

国土地理院の地図を3m刻みで着色したもので、川は図の下から上に向けて流れている。川の合流点から変電所の脇を抜け、奥の田に向けて低地があるため、水害発生時にはここが最初の水の道になりそう。

国土地理院の地図を3m刻みで着色したもので、川は図の下から上に向けて流れている。川の合流点から変電所の脇を抜け、奥の田に向けて低地があるため、水害発生時にはここが最初の水の道になりそう。

3.地域の特性を考える

上市地区の少し上流部には川の合流点があり、ここで本流と支流がぶつかります。大雨が降って水量が増しているときには、支流の水は本流にはじかれてしまうので、合流点で水が滞留しやすくなります。バックウォーターと呼ばれるこの現象が起きると、逃げ場を失った水は堤防を越水して低地に向けて流れ込んでいきます。

また、排水路が一カ所堤防の中腹に抜けていて、ここには逆流防止装置がついていないことから、排水路を越える水が流れてきた場合、ここから水が噴き出してきます。昭和47年7月の水害では、この付近から水が越水し、家屋流出の被害も出たことをお住まいの方からも伺っています。

4.水がどこを通って流れていくかを考える

バックウォーターで越水すると、水の流れは人麻呂神社の駐車場から翔陽高校の実習田がある方へ流れていくことになりそうです。また、神社前から下流に向けても角度がついていますので、水は二手に分かれて流れていくことが予測できます。

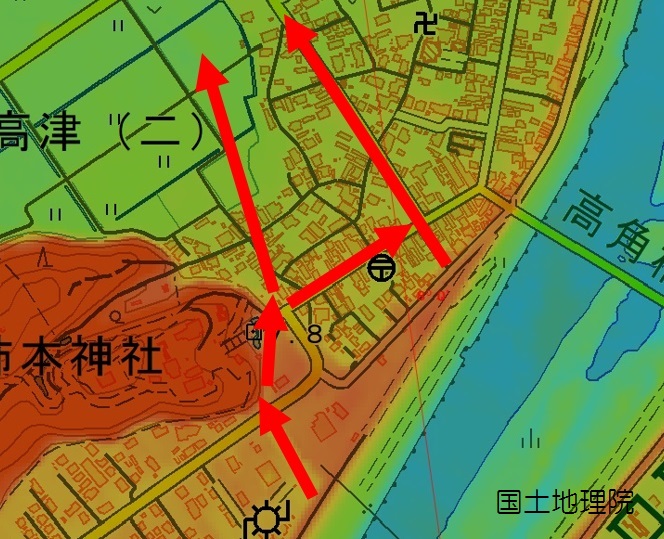

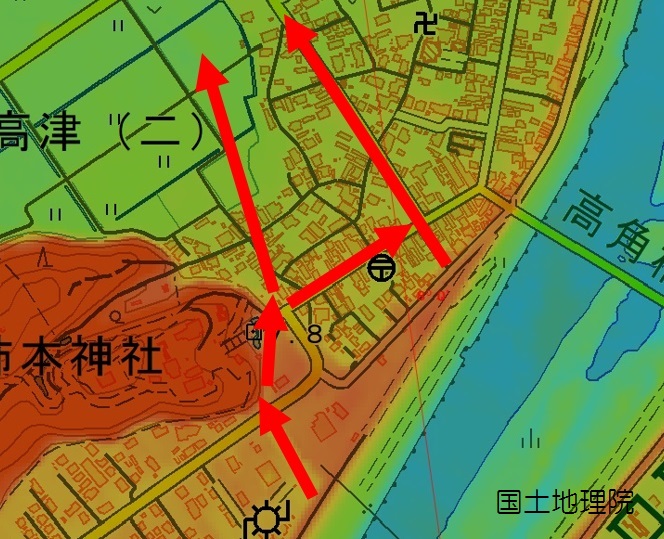

最初の地図に水の流れる方向を落とし込んだもの。郵便局の周りが上市地区になるが、高手に避難しようとすると、どうやっても水の道を突破しなくてはならないことがわかる。

最初の地図に水の流れる方向を落とし込んだもの。郵便局の周りが上市地区になるが、高手に避難しようとすると、どうやっても水の道を突破しなくてはならないことがわかる。

また、蟠竜湖停車場線は翔陽高校方面に向けてゆるやかに下降しているので、ここも水の道になることが予測されます。また、排水路からの逆流水もここを流れていくことになりますので、殆ど川状態になりそうです。

どちらにしても、この場合には側溝が溢れる内水面越水ではなく、川を流れる濁流ですので、一度氾濫すると流れてくる水の勢いは歩ける状態ではなさそうだということも予測できます。

5.避難する先はどこになるかを考える

上市地区の近傍の避難所である「高津小学校」は水没地域のど真ん中、「高津公民館」は家屋倒壊等氾濫想定地域のど真ん中にあり避難所としては不適切です。おまけに上市地区と各避難所を結ぶ避難路がもろに水の通り道になってしまうのでどちらにしても避難することは現実的ではありません。

柿本神社は土石流警戒区域になっているため、荒天時の避難には注意が必要。ただ、柿本神社を抜けて万葉公園の管理センターに避難するのが一番無難そうではある。

柿本神社は土石流警戒区域になっているため、荒天時の避難には注意が必要。ただ、柿本神社を抜けて万葉公園の管理センターに避難するのが一番無難そうではある。

水に浸かる可能性のない「万葉公園」「翔陽高校」「希望の里」そして画像では切れていますが「高津中学校」が避難の選択肢となりますが、避難するのであれば越水する前という条件がついてきます。

6.結論

上市地区はハザードマップ上の浸水域は2~3mとなっています。最悪の場合には、住家内で2階への垂直避難を行えば助かることはできそうです。

ただ、より安全を考えるのであれば、国土交通省が出す高津川氾濫情報の氾濫危険水位到達時に避難を開始することが必要で、避難先との調整をしておく必要があるということになります。また、高齢者が非常に多い地域なので、親戚や知り合いが高手に住んでいるようなら、気象庁の「Lv.3発表」時点や、高津川氾濫情報のはん濫警戒水位に達した時点で域外に移動してしまうことも検討すべきでしょう。

以上、簡単に地区の水害に対する分析を行ってみました。

この分析結果をどのように使うのか、使わないのかはそれぞれの判断となりますが、これからの季節、お住まいの地域やおつとめの地域のハザードマップと国土地理院の地図を使って、もし水害が起きそうな状態になったら自分のいる場所ではどのようにしたら安全が確保されるのかについて検討してみてはいかがでしょうか。