災害に備えるとき、非常用持ち出し袋や非常用備蓄品など、命を守るためのさまざまなアイテムを準備するように言われています。

ですが、現実問題としてそれらを常に持ち歩ける状況にあるかと言われると、持って歩くことはできないのではないでしょうか?

最近は持って歩ける「防災ポーチ」というものが登場してきましたが、これも意識していなければそのうちに持ち歩かなくなってしまうような気がします。

では、いざというときどうするか。

命を繋ぐための最低限のものを持っておくようにしましょう。

最低限のもの、それは「水」です。

実は災害時に一番必要で一番手に入りにくいものがこの「水」なのです。

例えば地震で被災したとき、飲める水を持っているだけで安心感が違います。

のどが渇いたとき、この水があるのとないのでは気持ちに雲泥の差が生まれますし、怪我をしたときや目にゴミが入ったときにはこれがあれば洗い流せて衛生的な状態を維持することができます。

火事の煙に遭遇しても、袖口を濡らして口に押しつければ気管支を守り、呼吸を維持することも可能と、水があるだけで、自分の命を守れるレベルをぐっと上げることができます。

サバイバルなどでは3日水が補給できなければ死んでしまうというような話がありますが、食料や他の生活物資はなくてもしばらくは生きられます。

でも、水が無いとそもそもの生命維持ができなくなってしまうのです。

そして、飲料に適する水を作るのにはさまざまな道具や時間が必要ですので、始めから飲める水を持っていたほうがいいということになるのです。

たくさんあるに越したことはありませんが、水の重さはかなりなものです。無理して1リットルや500mlを持たなくても、最近は200mlくらいの小さなペットボトルもありますし、水筒に入れて普段使いするのもいいと思います。

なんらかの形で、仕事や登下校で普段から持ち歩く鞄に水を1本忍ばせておいてください。それがあなたの命を守ってくれるのです。

ちなみに、内閣府が提唱する水の確保量は1日3リットルだそうです。非常用持ち出し袋や非常用備蓄品では、それだけの量を見越して準備しておくようにしましょう。

カテゴリー: 避難

災害対策も「段取り八分」

マスコミなどで「事前に避難してください」と言う割に開設されないのが公設避難所です。

最近は災害発生前から避難所開設するところも出てきていますが、開設に行政職員が派遣されることになっているような避難所だと避難が難しい状態になってから開設されることが多いのが現状です。

避難所という場所の性格を考えると、「避難所開設」→「レベル3・避難準備・高齢者避難開始」という流れになっていないと対応が間に合わなくなります。

石西地方では吉賀町がそのあたりに気をつけておられるようで早めの避難所開設がされていますが、避難所の運営については各自治会に任せているようだという話を聞いています。

高齢者や障害を持つ方、避難路に不安のある方などは、「レベル3」が発令される時には避難ができないこともあるので、やはり避難所が事前に開設されていることは重要になると思います。

ただ、闇雲に避難所を開設するといろいろと準備など大変になることも事実ですから、開設の無駄をなるべく減らすためにも「地域にどのような人がいるのか」「もし避難が必要だとするとその人にどんな支援が必要か」「避難完了までにどれくらい時間がかかるのか」ということを確認し、それをタイムラインに落とし込んで避難所を開設するというのは一つの方法だと思います。

少なくとも、避難するときと同じように、避難所開設でも「いつ」「だれが」「どうなったら」「どのように」開設するのかを、その避難所を利用する、または運営する人たちの間で情報共有しておく必要があるでしょう。

いつ避難所が開設されるのかということが共有化されていないと「早めに避難はしたものの、避難所が開設されておらず被災した」というような事態になりかねません。

全てのお宅が災害に対して安全であればよいのですがそんなことはありませんので、早めの避難所開設をすることで自宅や避難路が心配な人が避難でき、その結果として最悪人命だけは守ることができるということができると思います。

何も起きていない時だからこそ、何か起きたときの段取りを決めておくこと。

よく「段取り八分」と言われますが、一度発生すると考える時間が余りない状態で行動を判断しなければならないのが災害です。

自分自身の災害への備えはもちろんですが、避難所開設と運営といった共助部分の段取りもやっておかないといけないと思います。

地域がその気になってないと、なかなか難しい部分ではあるのですが・・・。

避難の空振りをどう受け取めるか

大規模な災害が起きそうだと判断されると、最近は早めに避難勧告を出す自治体が増えてきています。

災害の発生が夜間や明け方が想定されるようなときだと、前の日の夕方、日のあるうちにレベル3「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されることもしばしばです。

でも、結果としてたいしたことなく終わることも当然多いわけで、梅雨時期や台風シーズンで避難所と自宅を行ったり来たりすることが続くと、「いい加減にしてくれ」と言いたくなることもありますが、空振りについてはそんなものだと思うしか無いのかなと思っています。見方を変えれば何事も無かったわけで、何事も無かったことを喜べる意識というのも大切なのかなとも思います。

人は自分の行動を正当化する理由を常に欲しがるものですから、空振りをプラスにとらえればその避難は成功したことになりますし、空振りをマイナスにとらえれば、気がついたら避難しなくなっているのです。

毎回「何事も無くて良かったね」で喜ぶことができるのであれば、仮に何度空振りがあったとしても「何事も無くて良かったね」で終わります。

「空振りさせやがって」と不満に思っていると、避難するのが馬鹿馬鹿しくなって、本当の災害時に逃げ遅れて被災してしまうことになります。

どちらも理性では無くて人間の感情の問題なので、無事で良かった、何事も無くて良かったね言える気持ちを作り上げておきたいですね。

避難は安全な日中のうちにしてしまおう

大きな台風10号がゆっくりと接近してきているようです。

このまま行くと、どうやら西日本直撃コースのようで、益田市の安全安心メールでは「14日から風が強くなり、15日明け方には暴風域に入り大荒れの天気になる恐れがある」という情報が配信されています。

今回の台風は強風域が非常に広くて「超大型の台風」という扱いになるようですが、とりあえず風が強くなる前に家の周囲の片付けをしてものが飛ばないようにしておく必要がありそうです。また、事故が起きる可能性が高くなりますので、風が強く吹き出してからの屋根の修繕や窓の補修などは絶対にしないでください。

ところで、気象台や市町村と言った行政機関が発令する避難勧告や避難指示、レベル4、レベル5といったものは、昼夜を問わずに発令されます。そのとき、自分が避難すべき場所に避難することが可能でしょうか?

今回の台風では、当地域は「15日の明け方には暴風域にはいる」恐れがあるそうです。そうすると、レベル4が発令されて15日の日中に避難しようとすると、視界の効かない足下も見えない暴風雨の中を徒歩で避難することになってしまいます。それは非常に危険なことですし、一つ間違うと遭難してしまうことにもなりかねません。

また、もし夜中に発令されれば、真っ暗な暴風雨の中を視界も効かない状態で避難所まで移動しなくてはならず、避難する難易度は跳ね上がります。

そのため、空振りになるかもしれませんが、天気の比較的安定している14日の夕方に避難所に避難することを勧めます。明るい中を避難するのと日が暮れてから避難するのでは避難のしやすさがまるで違います。

場合によっては、まだ避難所が開設されていない時期かもしれませんが、台風の場合には進路予想ができますので、来ると分かっている、または来る可能性があるのであれば、影響の出始める前に避難所を開設すると、日中の避難がとてもしやすくなります。そして、大荒れになってレベル4やレベル5が発令されたとしても、とりあえずの安全は確保されている状況になるわけです。

影響の出る前の日中に避難することは、正直に言って恥ずかしいかもしれませんが、安全を最優先に早めの安全な避難をしてほしいなと思います。

大きな被害がでないことを祈ってはいますが、まずは自分の安全確保を考えて行動してください。

【活動報告】防災マップ作りを開催しました。

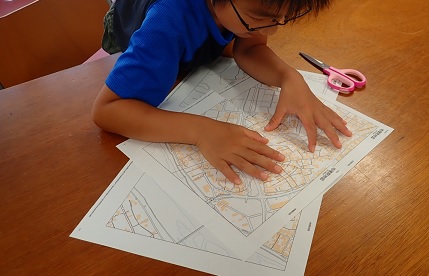

本日8月8日、高津公民館で地域の防災マップ作りを開催しました。

今回のテーマは「高津小学校から高台の避難所への避難経路の確認」で、小学生4名が参加してくれました。

午前中はコースを実際に歩いてみるということでしたが、曇り空のおかげでそこまで暑くならないうちに現地調査が完了しました。普段から道路や建物は意識しているようでしたが、地図を持って回ってみると、案外と安全に避難できる道が少ないことに気づいたようです。

公民館に帰ってから、お互いの地図を確認して非常食を使ったお昼ご飯。

今回は炊き込みご飯の食べ比べということで、尾西食品さん、アルファー食品さん、サタケさん、そしてモンベルさんのアルファー米ともう一つ缶詰の炊き込みご飯を用意しました。缶切りを見たことの無い子ども達はどうやって使うのか試行錯誤してなんとか開封することに成功しました。また、じゃがりこを使ったポテトサラダも作り、最後は缶詰のデザートで大満足だったようです。

午後からは自分たちの記録を元にして地図を作っていきました。

初めてする作業なので、子ども達はいろいろと試行錯誤の連続。スタッフは出したくなる口を押さえて作成を見守り、なんとか時間ぎりぎりに完成しました。

いろいろと思うようにならなかったようですが、始めて完成させた防災マップ。

参加してくれた子達からは「一人で逃げる場合と大勢で一緒に逃げる場合には使える道が違うのがわかった」「大きな道は車も多く通るので、たくさんの小学生がそこを横断できるかわからない」といった感想をいただきました。

これを元に、またいろいろと自分や仲間の安全対策について考えてくれるといいなと思います。

なお、今回は「社団法人日本損害保険協会」様の開催してる「小学生のぼうさい探検隊コンクール」に出すことになっています。

コンクールをご紹介いただき、今回の防災マップ作りでもご協力いただきましたあるむ保険プランの大谷様にも、厚くお礼申し上げます。

今回初めて防災マップ作りをしてみましたが、わずかな時間ではあっても、子ども達が得るものはとても大きく感じます。興味を持たれたら、ご家族でも学校でも職場でも、ぜひ一度作ってみることをお勧めします。

また、一緒にやってみたいというお話がありましたら、ぜひ当所「お問い合わせ先」までご連絡いただければと思います。何かお手伝いできることがあるかもしれません。

最後になりますが、会場を快く貸してくださった高津公民館様、参加してくれた子ども達、そして支援してくれたボランティアスタッフの皆様に心から感謝します。 ありがとうございました。

各自の状況ごとに対応を考えておく

避難訓練だと、家にいるか会社や学校にいるかというところで訓練を行うと思いますが、家族がバラバラになっているときの状況についてどうすればいいかということを決めていますか?

例えば、子どもが学校や保育園、幼稚園、学童保育にいるときに大きな地震が起きたと想定します。

そのとき、あなたはどれくらいの時間でこどもを迎えに行くことができるか考えたことがありますか?

ある程度大きくなったら集合地点を決めてそこまで各自の判断でということも可能でしょうが、こどもがまだ小さいなら、必ずお迎えが必要となります。

その時、あなたがいる場所から自分で歩いて子どもを迎えに行くことが可能かどうか。

あなたが迎えに到着するまでの間、子どもの安全が確保されているかどうか。

そして、子どもと合流後にはどこへ避難するのか。

実は、家庭の防災計画はあなたや家族が所属するところの防災計画と連携させて考えておかないといけないものなのです。

災害が起きたとき、家族がどこにいてどんな行動をとり、どこにいるのかを確認してお互いに知っておくことはあなたや家族の行動を安全にするためにも非常に重要なことです。

例えば、子どもが安全に避難しており数日間は安全が確保されることがあらかじめ分かっていれば、自分の安全確保をしながら迎えにいくことができます。でも「すぐに迎えに来て」とされていれば、自分の安全は二の次にして子どもをなんとかして迎えに行こうとするのではないでしょうか。

対応が分からず連絡もつかない状態になると、自分が危険だとわかっていても子どもの安否確認に走るものですから、何が起きたらどうなり、いつまで安全が確保されるのかは、平時にこそ確認しておかなければいけない内容です。

また、逆に親がどう動いているのかがわからないと子どもが不安になりますが、どれくらい待てば迎えに来るかがわかっていると、不安ながらもしっかりと待っていてくれるものです。

繰り返しになりますが、防災計画は単独では完結できないものです。

職場や学校で計画ができていないのなら、自分でその部分は作っておく必要があります。

目標はあくまでも「命を守り、命を繋ぐ」ことです。

気がついたとき、少しずつでも自分がどう動けばいいかについて考え、家族や仲間と共有することを意識していただきたいなと思います。

ものの置き場所と導線

家に限らず、人がいるところでは知らないうちにものが貯まっていくものです。

よく使うものは自然と置き場も決まってきて、そこにないと「どこへ行った?」と探すことになったりします。

ただ、その置き場は自分が避難するときに支障になりそうな場所や状態ではないかどうか、一度確認してみてください。

最近は意識してものが置かれないようにしている施設が多いですが、一昔前には非常口の前に仮置きの段ボールや箱、いろんな道具が置かれていることがよくありました。

非常口の意味はみんな知っているし、いざというときに使えないとこまるものという認識ももちろんあります。

ただ、「とりあえず置いた」という仮置きが、いつの間にかそこがものの置き場所になってしまっていた結果、非常口が使えなくなっているという状態になっていたのです。

確かに、普段使われない非常口の周辺はいつも何も置かれていないので、ものを置く場所を探している人にとっては絶好の置き場所に見えてしまいます。

でも「ちょっとだけ」置いたが最後、気がついたらそこが定位置になっていたりして、非常口が本当に必要なときに使えない状態になってしまっているのです。

これは一般家庭でも良くある話で、ちょっとした空間が空いていると、つい本棚やタンス、食器棚や箱などを置いてしまい、地震の時にはそれらが倒れて通路を塞いでしまい脱出不能になってしまう事例は、あちこちで見られています。

それを防ぐためには、まずは人の移動する線、導線がどのようになっているのかを確認し、その導線を妨げないようなものの配置をすることです。

そして確保しなくてはいけない空間は、ものを仮置きをさせないように、そこが物を置いては行けない場所であることを意識させることが大切です。

よくデパートなどで非常扉の可動範囲の床が赤や黄黒のしましまなどで派手に塗られていることがありますが、そうすることでそこに物を置いてはいけないということが意識できるようになっているのです。

家庭でこれをやると、ちょっと殺伐とした雰囲気になるかもしれませんが、玄関マットを敷いたり、シートやラグを敷くことでものが置かれるのを防ぐことはできると思いますし、仮置きの場所というのを導線から外れた場所に作ってもいいかもしれません。

必要なのは、自分が普段どのような場所を通っているのかということと、万が一のとき、その移動経路を妨げるようなものがないようにしておくということです。

部屋に閉じ込められてしまって、せっかく災害では助かったのに餓死してしまったなどということがないようにしておきたいものです。

避難時に水の中を歩けるか?

水にかかわる災害の時に、逃げられる水位の話が必ず出てきます。

膝までなら大丈夫という人、15cmまでなら歩けるという人、水が出たら歩くなという人、ちょっと調べただけでもさまざまです。

自分の体験から考えると、せいぜいくるぶしくらいまで。それ以上浸かると足下をすくわれるかなと考えています。

自分のくるぶしということで計ってみたら、10cmくらいでした。

ただ、これは成人男性の場合ということになるので、女性や子どもだと当然その深さは変わります。

自力で歩いて避難できる年齢だと5~6歳以上になると思いますが、これくらいの年齢の子どもだと、くるぶしまでというとせいぜい5cmくらい。体重が軽いので、実際のところ5cmでも流れがあったら流されてしまうでしょう。

こうなってくると、水が出たら歩くなというのが一番正しいような気がします。

「水の中を避難するときには複数名で、ロープを繋いで、棒で足下を確認しながら避難する」と書かれた本もあるようですが、体は絶対にロープで繋いではいけません。流れのある深みに誰かが落ちた場合、ロープに繋がれた人が水の勢いでみんな溺れてしまう事態が起きうるからで、繋がれたロープのおかげで助かるなどということはまずありません。

複数名で、棒で足下を確認しながら移動するのが正解ではないかと思います。

そして、避難所までの道のりと避難するときにはまりそうな溝やマンホールといったものを平常時にチェックし、頭にたたき込んでおきましょう。

さて、水が流れていない状態で足下がしっかりとしているのであれば、膝くらいまでは水に浸かっても大丈夫そうですが、この場合には足を守るために運動靴かマリンシューズを必ず着用することが必要です。よく使われる長靴は、中に水が入ると重たくて歩けなくなります。

そして、水の中を避難するときには換えの靴と靴下、そして足を拭くためのタオルは必ず用意してください。避難完了後に足が濡れたままでは避難所に収容してもらえません。

ともあれ、短時間で地域が水没するような事態にでもならない限りは、水が溢れる前に避難所へ避難を完了することが大事だと思います。

危険を体験しておく

人間という生き物は、自分の経験則の中から現在の状況を推測して行動しようとする癖があります。

一度にたくさんの情報を処理し、行動しなくてはいけないところからそういう癖があるらしいのですが、自分の経験則が少ないと経験豊富な人から見たらありえないようなミスをすることがあります。

大人から見て子どもが危なっかしく見えることを考えればこの意味がわかると思いますが、さまざまな経験をすることは自分の判断や行動をより安全なものとするために絶対必要なものです。

「危険がある場合にはそこから遠ざける」ことが現在の日本の多くの人の行動原理となっていますが、危険から遠ざけられて実際にその危険を体験していない人は、そもそも何が危険なのかがわからないという事態が起こり、避難が必要なはずの地域に住んでいるのに避難しなかったり、危険な場所に家を建てたりしてしまうのが現状です。

自分が子どもの時に自分以外の誰かが危険から守ってくれていたことが原体験となってしまい、大人になっても自分で危険性を考えること無く、誰かが自分を危険から守ってくれると思い込んでしまっているのではないでしょうか。

ただ、経験を積めばよいというものでもありません。自分の過去の経験で絶対にここまでは津波がこないと思い込んでいた場所が津波にのまれてしまった東日本大震災のようなケースがあります。災害の場合には自身の経験だけで無く、歴史からも学んでおく必要がありますが、ともかく知っておくことが一番大切なのだと思います。

ところで、ここ最近でずいぶんとさまざまな災害を体験できる施設や装置が増えてきていますが、あなたはどんなものを体験したことがありますか?

例えば、起震装置による地震体験。最近は装備も改良されて過去に起きたさまざまな地震を再現できるようなものも増えています。海溝型と直下型の違いが体験できるようなものもありますので、一度経験しておくと本番では慌てなくてすむと思います。

また、消火器の使用訓練。消火器はいざ使おうと思ってもなかなかうまく使えないものですが、職場や地域の防災訓練等で使い方の訓練を受けておくと、いざというときに迷わず使うことができます。また、お近くで実地訓練が無い場合には、せめて映像による消火器の使い方の説明だけでも確認しておきましょう。(リンク先は福岡消防局のものです)

他にも煙の中の避難が体験できる煙ハウスや、水害や津波が体験できるVRなどもありますので、そういったもので実際に起きたらどのような感じになるのかを体験し、経験して考え、本番に備えていくのがよいと思います。

本来は、裸火や刃物なども実際に体験しておいた方がいいのですが、極端なまでに治安維持に傾いているこの国では、そういったものは生活から遠ざけられているのが実際です。

ちょっとした時間を作って、たき火OKな場所でたき火をしてみたり、ナイフを使っていろいろな道具を作ってみたりすることも経験しておくことで、火や刃物の便利さと怖さを知ることが出来、生きた危険対策をすることができるのではないかと思います。

体験したことのないものは、その危険性も理解できない。

そのことを頭の片隅においていただき、機会を作ってさまざまな体験をしていただければなと思います。

そういえば、最近はやっている着衣水泳体験のおかげで、子どもの川での溺死が急速に減ってきているという内容が書かれていたのを見つけました。

大人の溺死者はあまり変わっていないそうなので、今後は大人も着衣水泳体験をしていく必要があるのだろうなと思っています。

手前味噌で恐縮ですが、2019年7月28日に当研究所でも「大人の着衣水泳体験会」を益田スイミング様にて開催する予定になっています。

危険を体験するという内容の一つとして、お近くの方は参加されてはいかがでしょうか?

申し込みは益田スイミング様受付、または当研究所へのお問い合わせフォームにて可能ですのでご案内させていただきます。

車での避難を考える

避難行動のとき、早めに動けば避難に車を使うことができるということをずいぶん前に書きましたが、車で避難した方がいいという考え方と、車で避難すべきではないという考え方のどちらかでなければならないのかといえば、必ずしもそうではないのではないかと考えます。

今回は車で避難し、シェルターとして使うとしたらという視点で考えてみたいと思います。

1)車を使う利点

車が使えると、重さや距離を気にすることなく多くの物資や人員を輸送することができます。

つまり、当面の避難生活に必要ないろいろな機材を積み込んで家族で安全なところへ移動ができるということで、高齢者や要支援者のいる人にとってはかなりのメリットです。

そして車を生活空間に使えるためプライベートが確保されます。ミニバンや軽バンなら、避難所と比べて快適な避難生活を送ることが可能でしょう。

また、被災区域の外まで逃げてしまえば、少なくとも災害の直接的な影響を受けることは避けられます。

2)車を使う欠点

みんなが一斉に車で避難を始めると渋滞が起きて災害に巻き込まれるというケースが多発していることから、原則として車での避難は禁止されています。

また、道路が破損している場合にはそこから先に進めず車を置いて逃げることになりますが、そうすると車が道路の阻害物となってしまってさまざまな障害を起こすことになります。

地震の時はどこで何が起きているかわからないこと、そして緊急車両を速やかに通過させるため、車は使わないという意識を徹底しておかなくてはいけません。

特に津波が心配されるような場合には、みんなが自動車で避難しようとする結果、走って逃げた方が早かったという事態になりますので、最初から車を使わないことをお勧めします。

ただ、これは地域によっては車で無ければ逃げ切れないというところもあり、それぞれの地域に応じた対策を考えておく必要があるでしょう。

3)どんなときなら車が使える?

水害や大雨といった時の早期の避難であれば、自動車は問題なく使えます。

避難場所は自動車でも避難できるところがかなりありますので、あらかじめ現地を確認しておき、水に浸からずに車を安全における避難場所を決めておいた方がいいでしょう。

避難を行った後、状況が収まるまでは車の中で過ごすことになりますが、燃料が無いとただの箱になりますので、車をシェルターとして考えている場合には、燃料については意識しておく方がよいと思います。

また、あらかじめ水や毛布などを積み込んでおくことで、倉庫としても活用することができます。

4)エコノミー症候群を防ぐには?

車での避難で一番問題とされるのがこのエコノミー症候群ですが、これは体が長時間同じ姿勢を強いられることで発生するものですので、防ぐためには体をしっかりと動かすことです。

座りっぱなしや寝っぱなしにならないように、一時間に一度程度はしっかりと体を動かすようにしましょう。また、寝るときにはなるべく体の姿勢が平らになるように敷物や詰め物をするとよいと思います。

都会地では車を使わない方が安全に避難できるでしょうし、田舎では車で無いと避難ができない場所がたくさんあります。

災害時に自動車で行う避難については賛否両論あるわけですが、発生している災害やお住まいの地域、そして自身の命を守ることを考えた上で、最適な方法を考えたらよいのではないでしょうか。