災害時にしないといけないことと言うといろいろありますが、あなたは最初に何をすべきだと思いますか。いろいろな考え方がありますが、まずは身を守って自分の命を守ること。これが第一なのではないでしょうか。

避難訓練というと、大前提になるのは自分が五体満足で無事でいるということなのですが、これは自分の命を守れて始めて訓練になるものです。こけたり倒れたり何かの下敷きになったりして怪我をしたり動けなくなったり、最悪の場合は死んでしまうかもしれません。地震では「シェイクアウト」や「ダンゴムシのポーズ」が有名ですが、他の災害でも、まずは自分の命を守ることを最優先に考えます。

命を守るにはどうすればいいか。水害や津波でも、自分の命を守るための行動についてしっかりと考え、いざ本番の時にきちんと動けるようにしておかなければなりません。普段から自分を守るためにはどうすればいいかを、頭のどこかで考える癖をつけてください。最初はくたびれますが、慣れてくると安全な場所が目につくようになってきます。最終的には無意識のうちにそういった安全な場所を選んでいるようになりますので、頭上、足下、周囲に怪我をしそうなものがないかどうか意識的に確認するようにしましょう。

そして、避難する判断を他人にゆだねないこと。避難はあくまでも自分が行うものです。自分の心身の条件や移動する時間、受け入れてくれそうな場所の選定などを考慮してどこへいつどうやって逃げるのかを決めておきます。必ずしもその判断に従わないといけないわけではありませんが、自分が準備した避難基準がなぜそうなったのかについてはしっかりと考え、自分で納得しておいてください。また、実際に動いてみるといろいろなことがわかります。とても逃げられない場所であったり、あえて避難の必要が無かったりというような状態は、実際に歩いてみないとわからないものです。

自分の身を守るということは、そんなに大上段に構えるものではなく、毎日のちょっとした積み重ねが結果的に身を守ってくれることにつながるのだと思います。ちいさなことですが普段から準備をしておくことです。

カテゴリー: 避難

非常用持ち出し袋も衣替えを忘れずに

急激に寒くなってきましたが、あなたは風邪など引いていませんでしょうか?

使っている服たちは、すでに冬物に変わっていると思いますが、非常用持ち出し袋や非常用備蓄品に入れられている下着や衣服たちもきちんと確認していますか。

非常用持ち出し袋の中にある非常食や水の賞味期限は割と気をつけている人が多いのですが、服関係については案外と無頓着な方が多いような気がします。

非常食や水の点検、あるいは衣替えに合わせて、非常用持ち出し袋の中の下着の確認と、服の入れ替えをしておきましょう。また、子どもさんがいるおうちではセットされている服が子どもたちに着られるかどうかの確認も必要です。

せっかく準備している非常用持ち出し袋なのですから、非常時にしっかりと役に立つように、食べ物や電池類だけでなく、衣類や小物についても確認をしておいてくださいね。

ラジオの準備をしておこう

災害時にもっとも頼りになるのは、個人的にはラジオだと思っています。

携帯タイプのラジオであれば、非常用持ち出し袋に入れていても、普段使いでもさほど邪魔にはなりませんし、地震や何かが起きたときでも避難しながらリアルタイムの情報を得ることができます。よく災害時にはラジオが一番と言われるのは、持ち運びが楽で場所も取らず、ある程度精度のある災害情報を確実に受け取ることができるからです。

では、災害の時に頼りになるラジオというのはどのようなものなのでしょうか。ラジオに限らず、電化製品は電気を使うことが前提で作られていますので、乾電池や蓄電池の持ちがいいか、あるいは手回し式や太陽パネルをつけて自分で発電できるものが重宝されます。

災害時には環境が極端に悪くなることも多いですので、防水防塵あたりの装備はあったほうが安心です。

また、ラジオとしてはAM、FMの両方が拾えるタイプでないといけません。近距離であればFM波で充分ですが、大規模災害などの場合には、それなりの距離でも聞くことのできるAM波が入るラジオが有効です。

よく災害用ということでライトやランタン、携帯電話の充電器や時計などがついていて多機能を謳っているものも多いのですが、ラジオの電池の出力がなければそれらの装備は充分に使えませんので、あまり多機能にしないほうが無難だと思います。また、手回し充電器でも機械によってずいぶんと効率が異なるので注意してください。一般的には、それなりの値段でよく売れているものだとそれなりの機能を有していると思っています。

ラジオは非常用と言うことで、買ったらそのまま非常用持ち出し袋に詰めておしまいという人も多いと思いますが、使い方をしっかりと覚えておかないとあとで面倒なことになりますので、ラジオを買ったら、まずは使い方と電池交換の仕方、電池の規格と必要な本数を確認しておき、できればスペアを用意しておきましょう。

その上で、実際に電源を入れて、そのラジオが聞き取りやすいのか聞き取りにくいのか、チューナーは使いやすいか否か、もし発電機を搭載しているのであれば、その発電能力でどれくらいの間ラジオが聴けるのかも一つの基準となるでしょう。

災害時には、ラジオは貴重な情報源となります。そのラジオがきちんと使えるように、しっかりと使い方を覚えておいて欲しいものです。

水を確保する

防災グッズについては本当にさまざまなものがあり、何から揃えればいいのか非常に目移りします。ですが、どうしてもこれだけは準備しておいてほしいものを一つあげろと言われると、私は水をあげます。

他のものは代用品がいろいろとあるのですが、こと水に関して言うと代用品がないのです。ついでに書くと、非常食は基本的に乾燥しているものが多いため、アルファ米のように戻すにしても、乾パンやクラッカーのようにそのまま食べられるものでも、どちらにしても水は必要となります。

飲用だけではありません。けがをしたときの傷口の洗浄にも、手や顔を洗うのにも、調理、洗濯。掃除など、すべての生活の基礎に水が存在するのですが、この水を作り出そうとすると非常な困難が伴うのです。

最近は高性能な浄水器がいろいろと登場していますが、マニュアルをよく読んでみると化学物質の濾過はできなかったり、泥水や海水が使えなかったり、いろいろと制限があります。

水を作るのであれば、浄水器以外にも、濾過器や湯沸かしの蒸気を冷ましたり、夜露や雨を集めたりといろいろとやり方はありますが、どれも非効率的です。

水道が破損して使えない場合には、井戸を頼るしかありませんが、使っていない井戸だと、水が痛んでいないか、汚染されていないかをしっかりと確認しておく必要があります。

そんなこんなを考えていくと、結論として水は水のまま確保して保管しておくのが一番早いし手間もかからずコストも安いということがわかりました。

宅配水のウォーターサーバーを使っているのなら、予備の水タンクを一つ準備しておくとか、2リットルのペットボトル6本組みを準備しておくとか、何らかの形で水を保存しておくといろいろと使えます。

面倒くさければ水道水をペットボトルに詰めて密封すれば、数日は持たせることができますし、18リットル入りの灯油缶を水専用として準備しておくのもありでしょう。

水道に関して言えば、被災してもすぐには止まらないことが多いですから、被災したときにいかに水をためておくかを考え、道具を準備しておくことも忘れないようにしたいですね。

また、機会を作って、普段自分たちが一日にどれ位の水を使っているのかを調べてみるのもいいと思います。節水できるところはするとして、一日に必要な水の量を調べて、それを三日分準備しておけば、とりあえずはなんとかなります。日常生活で仕事や学校などにいるときには、さすがに大量の水を持ち歩くわけにはいかないと思いますが、200mlくらいでもいいので、いざというときに備えた飲用水を準備して持ち歩くようにしたいものです。

普段どれ位水を使っているのかを知り、準備しておくことは自分の安心にもつながります。機会を作って、是非一度自分や家族の水の使用量と最低限必要な量を調べ、知っておくようにしてくださいね。

医療行為と常備薬

大規模な災害が発生すると水が手に入りにくくなります。

そのため、大量のきれいな水を必要とする医療行為は規模縮小や閉鎖を余儀なくされてしまうことがあり、例えば透析を受けている人などは透析が受けられなくて困ったことになり、命に関わる問題が起きますので、平常時にかかりつけのお医者様と非常時の対応についてきちんと詰めておくことをおすすめします。

また、常備薬の必要な方もいますが、これも災害時にはなかなか手に入らないものになりますので、1週間分くらいは手元に置くことをかかりつけのお医者様に相談されておくといいと思います。災害後の支援物資として送られてくるものの中には薬もあるのですが、基本的には誰でも使えるようなものに限定されますし、特殊な薬や種類が多くなると、手に入らないものも増えてきます。

状況が落ち着いてくると災害派遣医療チームが避難所などに入ってきて簡単な診察などの医療行為をしてくれるわけですが、普段のかかりつけのお医者様ではありませんので、「いつもの薬」といっても全く通じません。薬の名前を覚えているといいのですが、自分の症状は言えても使っている薬の名前までは言えないものです。そこでお薬手帳の登場です。

お薬手帳は飲んでいる薬の種類や分量がわかるように書かれたもので、これがあると災害派遣医療チームのスタッフも対応が早く確実になります。自分の命を守るためにも、お薬手帳またはそのコピーを非常用持ち出し袋や普段の鞄にいれておくことをお勧めします。

余談ですが、お薬手帳は一人一冊です。医療機関ごとや薬局ごとに作るのではありませんのでご注意ください。

あとは、自分の病気にはどのレベルの医療行為が必要なのかをきちんと把握しておくことです。特殊な設備や頻繁に交換の必要なものがある人などは、かかりつけの病院の再開を待っているわけにいきませんので、被害にあっていない場所まで避難して医療行為を継続する必要があるでしょう。

寝たきりや、支援がいる人も、できれば被災地区外まで避難した方が手厚い介護が受けられると思います。

被災した場所には、通常の生活はありません。

支援が必要な方は、支援が受けられる場所まで移動する。それによって自分が生き残る確率も上がりますし、被災地でひどい目にあうこともありません。

何事も起きていないときだからこそ、非常時の段取りについて決めておく必要があるのです。

自分の命は自分で守る

災害対策でもっとも重要なことは、「あなたの命を守るのはあなただ」ということであることをご存じでしょうか。

例えば、いくら行政が災害対策をしても、それはあくまでも面的な整備ですし、整備がされたからといって絶対に安全だと言えないことは、東日本大震災の津波対策が証明しているところです。どんなに立派な堤防を作っても、巨大な防波堤を作っても、軟弱地盤の地盤強化をしたとしても、想定以上の災害が襲ってくればひとたまりもありませんし、想像できる最悪の事態に備えて施設整備を行ったとすれば、その金額と工期はいずれも天文学的な数字になってしまうことでしょう。そして、災害対策で行われる施設整備はあくまでも一つの災害に対してであり、複合的に災害が起きてしまうと、手の打ちようがない事態が起きることも考えられます。

では、なぜ巨額の予算をかけて行政がさまざまな災害対策をしているのかと言えば、少しでも人命や財産が失われる確率を下げること、そして避難するための時間を作り出すためです。

この想定は、住民が安全な場所に避難することが含まれています。つまり、あなたが自分で安全に避難する経路と、身の安全を保証してくれる場所をきちんと決めているということが前提条件になっているということです。

何がどうなったらどこへどんな手段で避難を開始するのかということと、状況が収まり、自分の避難を解除するタイミングもあらかじめ決めておくと、いろいろと悩まなくてもすみます。

あまり意識されていないとは思いますが、自治会や消防団、行政機関があなたの命を守ってくれるのは、災害が収まった後の復旧・復興部分であって、災害時に「逃げろ」と声かけに回ってくれることはあるかもしれませんが、あなたの命を守りきる責任は、当たり前ですが負っていません。

命さえ無事であれば、あとはなんとかなります。まずは安全な場所に逃げて自分の命を守ること。

これだけは忘れないようにしておきたいものです。

バケツは万能アイテムです

災害後に必要だなと思うことの多いアイテムの中に「バケツ」があります。

水の配給時はもちろん、赤ちゃんの沐浴や洗い物、ゴミ捨て、洗濯など、一つあるのとないのでは大違いなのですが、残念ながら普段の生活ではあまり使うことがないかもしれません。

最近では折りたたみの出るさまざまな種類のバケツが売られるようになり、アウトドア用品や釣り具、そして工具売り場などでさまざまな大きさのものを扱っています。

欲張って大きいのを買っても大は小を兼ねない世界ですので、中身が入っても自分で持ち運びできる程度のものを選ぶとよいと思います。

一つ気をつけるとすれば、中身が入っていなくても自立するタイプのものを選ぶようにしてください。

中にはとてもコンパクトなものもありますから、赤ちゃんがいるおうちでは、そういったものをお出かけセットに一つ加えてもいいかもしれません。

非常用持ち出し袋に折りたたみバケツを一つ。忘れないでくださいね。

遊び方を身につけておこう

どんな災害であれ、一度被災するとそこからの復旧は長期戦になります。

かつては電気はすぐ復旧すると言われていましたが、ここ最近の災害を見ていると必ずしもそうとは言えない状況になってきています。

大人子ども問わず、電気の必要なスマートフォンやゲーム機で遊ぶのになれていると、災害で電気がない状態は非常に長くそして退屈になってしまいます。

では、停電時に退屈しない・させないためにはどうすればいいでしょうか。

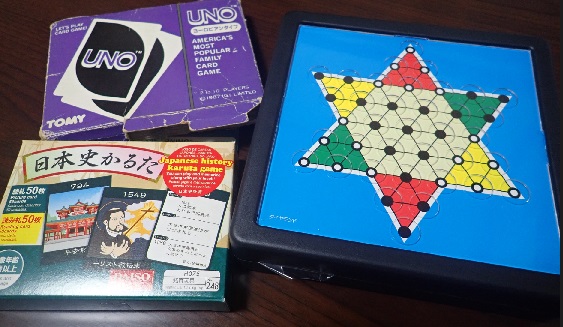

それはカードゲームやボードゲームなど、電気を必要とせず、人が集まっても困らない遊びを用意しておくことです。

ルールがわからないと面白くありませんし、そもそも興味もわかないと思いますから、普段からそういったゲームに親しんでおくことが必要ですが、何か集中できる楽しいことがあると、その間は不安や退屈を忘れることができますから、時間を見つけて、家族や友人たちと遊んでルールを覚えておくようにしましょう。

また、非常用持ち出し袋にもトランプや携帯式ボードゲームなどを入れておくことをおすすめします。

イエローゾーンとレッドゾーン

一昨年くらいから、石西地方でも土砂災害特別警戒区域、これを「レッドゾーン」と呼ぶそうですが、その指定についての説明会が進められています。

現在は土砂災害警戒区域というのが指定されているのですが、このうち家などの建築物に損害がでそうな区域を土砂災害特別警戒区域として指定をし、建築制限などの規制を行うことになったそうです。

現在の土砂災害警戒区域を「イエローゾーン」、土砂災害特別警戒区域を「レッドゾーン」として指定し、被害を未然に防ぐ対策を取っていくとのことで、人的被害の防止を最優先に取り組んでいくとのことでした。

自分が住んでいる場所や地域がイエローゾーンやレッドゾーンに当たっているかどうかは、市町役場や支所、一部公民館、島根県の各県土整備事務所に備え付けてある地図で確認ができるそうです。

また、島根県の運営する島根県危険箇所検索システム内の「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」でも地図の確認が可能だそうですので、一度確認をしておくことをおすすめします。

イエローゾーンやレッドゾーンは大雨が降ったときなどに土砂崩れや地滑りが起きる可能性の高い地域ですので、もしもあなたの住んでいる場所や避難経路にこれらの土地が含まれていた場合には早めの避難や避難路に組み込まないなどの対策が必要となってきます。

なお、イエローゾーン、レッドゾーン等、土砂災害防止法の細かい内容については島根県土木部の該当ページのリンクを張っておきますので、そちらをご確認いただければと思います。

【活動報告】避難訓練を見学させていただきました【益田市立高津小学校】

10月23日に益田市立高津小学校で実施されました避難訓練を見学させていただきました。

この避難訓練は毎年されているそうですが、去年から定型通りのものではなく、実際に災害が起きて避難したらどうなるかということで、想定に基づいて避難先まで避難する訓練をされているそうです。

今回の想定は地震から津波が発生、4分以内に屋上へ避難という設定で、実際に屋上まで想定時間内に避難が可能かどうかを確認されていました。

生徒たちの動きはかなり素早く、段取りよく避難がなされていましたが、狭い廊下で人が合流する場所ではどちらが優先になるのかを迷ったり、各所の点検で未確認の場所があったりと、予定調和ではない訓練なのでさまざまな小さな問題が起きていました。

これらの問題を解決することで、より確実に避難できる、安全確保をすることができる方向に進んでいくとよいなと思います。

人間はやったことしかできないし、知っているだけでは実際には動けないものです。本気で実施する訓練は駄目出しの繰り返しですので、どんなに回数を重ねても完璧ということはありません。 難しい想定はいらないと思いますが、誰もが何か起きたとき、無駄のない動きと判断を行えるようになるといいなと思います。

お忙しい中、見学について快諾いただきました益田市立高津小学校の大橋校長先生、担当の岩田先生始め各先生方と生徒の皆様に、この場を借りてお礼申し上げます。