情報を伝える方法はいろいろとありますが、大きく分けると「文字」「音声・音」「写真や動画」「五感」にわけられると思います。

この中で一番冷静に内容を伝えることができるのは、おそらく「文字」になるでしょう。感情やリアルタイムさを感じるのは「音声・音」ですし、一目で状況を伝えられるのは「写真や動画」、そして自分の安全判断の基準としては「五感」が上げられると思います。

日々の情報はこれらの内容を組み合わせてあなたに伝えられ、そしてそれを元にあなたの行動が決められていくわけですが、伝えたい内容と伝える手段が間違っていると、あなたが何を伝えたいのかが相手に理解されないことが起きてしまいます。

災害発生時、避難行動をしないといけないときに自撮りをしても見た人があなたが伝えたいことを理解できるとは思えませんし、避難先でどのような状況にいるのかは、文字情報よりも写真の方が知りたい情報を見ることができて便利です。元気かどうかを確認するのなら声を聞かせるのが一番でしょうし、自分の安全確保は五感の情報を付け加えてやるとイメージがしやすくなります。

学校や施設など、人を預かっている場所で被災した場合には、第一報は文字情報、落ち着いてから写真や動画、音声情報という風にすると受け取る側の混乱を防ぐことができます。

災害時にラジオを使うのは、それがあなたの行動を止めずに情報を得られる道具だからですが、冷静に状況を判断するためでもあります。被災した映像や写真を見てしまうとその映像や写真に意識を取られてしまって自分の取るべき安全対策ができなくなってしまいます。また、あまりにひどい状況だと将来への希望や望みを最初から失ってしまうことにもなりかねません。

情報は複数の経路で伝えることが基本ですが、状況に応じて適した提供方法を採るようにしたいものです。また、どのような情報であれば受け取る側が判断しやすいのかについても、支援者や保護者とお互いに確認し合って、いざというときに備えるようにしてくださいね。

カテゴリー: 避難

おうちで仮想避難所体験してみませんか

安全なときだから、一緒に練習しておきたい。

世の中は新型コロナウイルス騒動で外出自粛となっています。とはいえ、家の中ばかりで代わり映えのしない環境にいると息が詰まりそうになるのも確かです。

そこで、おうちで避難所ごっこをしてみませんか。ドーム型テントなどの自立式テントであれば部屋の中でも建てることが可能ですので、お部屋の中にテントを張って、仮想のおうち避難所を運営してみてはいかがでしょうか。

例えば、初級編は「おうちの中でテントを張ってそこで寝てみる」、中級編は「非常用持ち出し袋で生活をしてみる」、上級者編は「その部屋の中にあるものだけで生活してみる」といった具合で、家族で条件を決めて実際に試してみるのです。

家の中にテントがあるという非日常感と、安心して避難所体験ができるという面白さ、そして何よりも災害対策の経験を積むことができるということが上げられます。

家にいなくてはいけないというのですから、家の中でできることで楽しむのが正解です。

おうち避難所ができない場合でも、普段できない部屋の模様替えや耐震補強、防災地図や避難経路の作成といった、必要だけれど普段はできない災害対策の準備はいろいろとあります。

それらをしっかりと行って、いざというときに備えてみてはどうでしょうか。

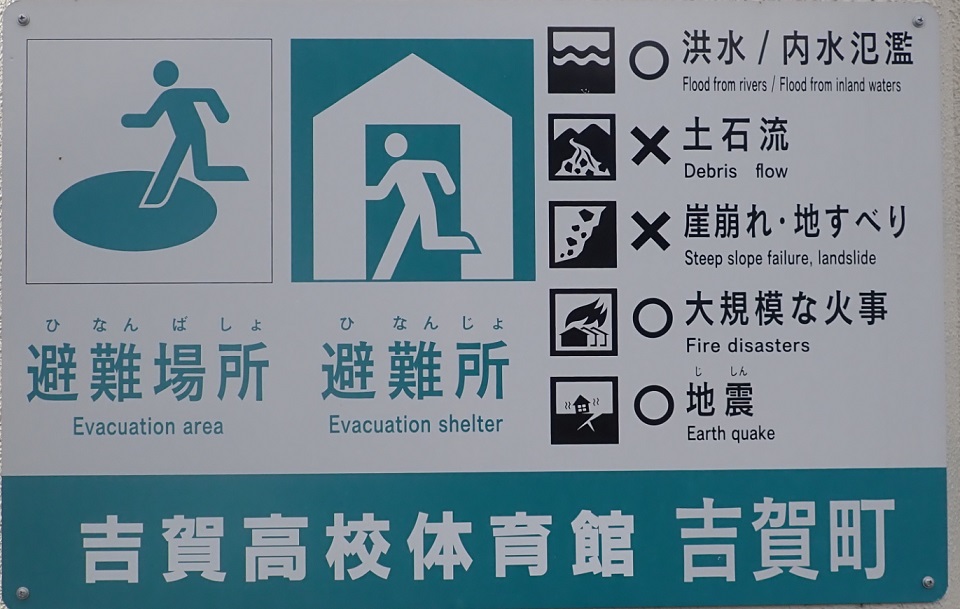

避難所は複数確認しておこう

災害時に避難する避難所。ひとくくりに避難所と言いますが、災害によっては避難先として使えない場合もありますので、その避難所がどんな災害に対応しているのかを確認しておきましょう。

もしも対応していない災害があったら、その災害に対応している近くの避難所を確認しておく必要があります。避難所は、基本的には各地区で避難する場所が割り当てられていますが、割り当てられた避難所の災害特性は考えられていないので、大抵のハザードマップには注釈として「適応している近くの避難所に避難すること」という記事が書かれていると思います。

その避難所がどのような災害に対応しているのかを確認するためには災害対応一覧表を確認しますが、ハザードマップに避難所一覧がついていれば、必ずその避難所が対応している災害の記事があるはずです。また、一番新しいタイプの避難所の看板であれば、それを見ると対応している災害が一目でわかるようになっています。

これを見るとどの災害なら避難できるのかが一目で確認でき、旅行者なども安心できる。

先ほど少し触れたのですが、避難所は各地区で避難すべき場所が指定はされています。ですが、施設の収容人員には限りがありますので、遅れていくと入れないという場合も出てきます。その場合避難所の場所をあらかじめ調べていれば次の避難先を慌てて探さなくてもすぐに移動が開始できます。

避難所が想定外の事態で被災することもありますし、できれば複数の避難所を調べておいて、そこへの行き方や自分の脚でどれくらい時間がかかるのかなどを調べておいた方がいいと思います。

準備する水のペットボトルのサイズを考える

災害時に使う非常用持ち出し袋や被災後に使うことになる備蓄品では、それぞれ準備しておくものが異なります。

ただ、共通するものもあって、例えば飲料水などは衛生的な水が確保できないという前提で考えると絶対に必要なアイテムの一つとなります。

では、どのように準備したらいいのでしょうか。

結論から言うと「備蓄品は保管しやすい最大量」で、非常用持ち出し袋は「持ち歩きがしやすくそのままで飲みやすい大きさ」ということになります。

備蓄品は家屋倒壊が起きない限りはそんなに長距離を抱えて移動することは考えにくいですから、別に量が多くても困ることはありません。

保存が利くのであれば、2リットルのペットボトルやウォーターサーバーなどでも問題ないと思います。ただ、水の容器からそのまま注ぐということを考えると、容易に持ち上げることのできる2リットルがお勧めになるでしょうか。

非常用持ち出し袋では持ち歩くという前提がありますから、大きなボトルだと重さが分散できないので持ちにくいという問題があります。隙間に詰めたり重心を簡単に調製することを考えると、大きくても500mlまでのものになると思います。

防災ポーチなど普段持ち歩く前提のものであればもっと小さな200mlやそれ以下のものでも構わないと思いますが、そのあたりはご自身の体力と非常用持ち出し袋の重量とを考えながら用意してください。

中間どころの1リットルというものも存在します。これは備蓄品にも非常用持ち出し袋にも入れることが可能ですが、ちょっと中途半端な感じがします。ただ、家族で小さい子どもや高齢者がいる前提なら、その人達の水の確保と重量バランスの点から、1リットルも検討に上がってくると思います。

ご自身の非常用持ち出し袋や備蓄品収納の大きさやバランスを考えながら、いろいろと試してあなたがしっくりとくる編成を考えてみてください。

ちなみに、ここで準備するペットボトルは必ずお水にしてください。水であれば飲料以外にも傷の洗浄やうがいなどいろいろなことに使えます。

災害時にはなるべく少ない数のアイテムで多くのことに使えることが求められます。災害対策用には「水」。

もし嗜好品を準備される場合でも、その水分は水としてカウントせず、水は水として準備してくださいね。

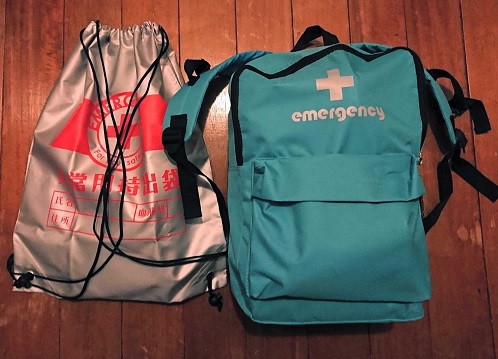

非常用持ち出し袋は家族一人に一つずつ準備する

非常用持ち出し袋を作るというお話をすると、なぜか一家族で一つ準備すればいいと思う方が多いようです。

実際のところ、一家族に一つだと、いざというときにはどうにもならないことが殆どです。少々大きなリュックサックを準備しても、家族全部の生活を養うものを持つことは非常に難しいと思います。例えば、家族4人の生活に必要とされる水は、一人一日3リットルとして全部で一日12リットル。もし3日分持って避難となると、これが36リットル、つまり36キログラムの重量を一人が背負うことになります。これは極端にしても、非常事態の対応としても、自分の命を守るためのものが特定に人に集中している事態は避けるべきだと思います。

非常用持ち出し袋は、家族一人に一つ必要です。リュックサックを背負うことが難しい人は仕方がありませんが、リュックサックを背負える人であるなら、子どもでも年寄りでも関係ありません。自分が持てる範囲の自分の荷物をきちんと持ってもらうことが必要です。

例えば、3歳のこどもに一日分の水や食料、生活用品まで入ったリュックサックを背負えといわれても難しいでしょうが、例えば300mlのペットボトルのお水1本と簡単な非常用食料、着替えくらいであればきちんと背負えるのではないでしょうか。自分で背負える範囲の生活物資を持つことで、万が一はぐれたとしても背負っている物資で命を繋ぐことはできます。また、少しの荷物でもわけることができれば、その分他の荷物を持つことができるので、生活環境の低下を少しでも防ぐことができます。

家族みんなで自分が避難所で生活するとしたらどんなものがいるのかを話しながら用意していけば、きっと満足のいく非常用持ち出し袋をそれぞれが作ることができると思います。

非常時には、自分のことは自分ですることが基本中の基本です。小さい子でも責任を持たせて準備させ、いざというときに持ち出すように話をしておくことで、仮に大人がいないときでも自分のものを持って避難することができれば、命が助かる確率はかなり高くなると思います。

3月末、生活環境が変わるついでに、それぞれが非常用持ち出し袋を準備する機会にもしていけるといいですね。

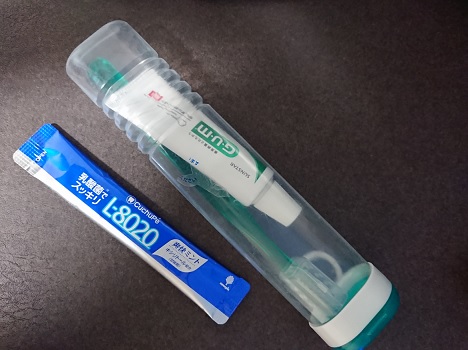

口の中を清潔に保つ

口の中がきれいでないと、さまざまな雑菌が繁殖します。その雑菌によるいろいろな病気にかかってしまう可能性が高くなるので、口の中をきれいに保つことは普段の生活でもとても重要なことです。

通常は歯磨きやうがい、ゆすぐなどをして口の中に繁殖している雑菌を追い出しているのですが、災害時にはそれができなくなることがあります。特に発災から数日間は口の中がなんとなく気持ち悪くても、言い出せずに我慢してしまい、いつの間にかその気持ち悪い状態が当たり前になってしまうことが起きます。

特に高齢者では口の中で雑菌が繁殖した結果誤嚥性肺炎を起こしてしまうことが多々あります。高齢者以外の方も免疫力が落ちていれば同じような症状になることはあり得ます。他にも虫歯やその他の疾患にもいろいろと口内環境が影響を与えているという話はありますので、気をつけるべき重要項目といっても過言ではないでしょう。

口の中をきれいに保つために一番簡単な方法は、非常用持ち出し袋に歯磨きセットを入れておくことです。洗口液を一緒に準備しておけば水がなくても歯磨きから口をゆすぐところまで可能ですし、洗口液なら罪悪感もありません。

歯磨きセットがない場合には、清潔なティッシュ類や布をお茶や水に浸して絞り、歯を磨いてから少しの水でゆすぐようにすればとりあえずの口の中の衛生環境は守ることができると思います。

また、定期的に歯磨きの時間を生活の中に組み込んでおくことで、被災後の生活にもメリハリができて病気になりにくくなると思います。

口の中は菌が繁殖しやすい環境が整っていますから、生活環境以上に衛生的であることに気を遣わなければいけません。

あなたの非常用持ち出し袋にも、歯磨きセットは必ず入れておいてくださいね。

地域の情報を共有しておこう

ハザードマップを使った勉強会や、避難所運営ゲーム(HUG)など、最近は自治会が主体的に災害対策に取り組むことが増えてきました。

そこでぜひやっていただきたいのが、地域の情報の可視化です。例えば、どこに誰が住んでいてどのような生活をしているのかということをできる範囲でいいので共有化しておけば、いざというときにその人が在宅しているかどうかはわかります。

阪神淡路大震災で被災した淡路島では、倒壊家屋の下敷きになった人の救出は非常に早く行われたのですが、普段から誰がどこにいてどこで寝てるということまで地域住民の間で共有化されていたそうです。その結果、倒壊した家屋のどのあたりに人がいそうだということが分かって早い救出につながったと言うことです。現在ではそこまでの個人情報を出すのはいやな方がほとんどではないかと思いますが、濃厚で面倒くさいと言われる近所づきあいにも、そのような利点があるということは知っておいてください。

また、どこにどのような設備があるのかを共有しておくと、心肺蘇生で必要となるAEDの場所や担架、救急資材、消火器といったものが必要なときにすぐ取りに行くことができ、救命につながります。

例えば、地域の防災マップを作る中で、危険な場所だけでなく安全な場所やいざというときに使える資機材のありかを確認しておくと、本当に災害が起きたときに非常に役に立ちます。

せっかくその地域に住んでいるのですから、いいところも悪いところもお互いに認識し合って、いざというときに備えておきたいものですね。

災害対策について考える

大雨や洪水、台風といった災害では「タイムラインを作れ」ということがよく言われるようになってきました。

地震以外の災害は必ず何らかの予兆があるので、それを見逃さずに災害が発生する前から対処を開始して手遅れになることがないようにしようということなのですが、どんな情報があってどういう風に活かしたらいいのかがなかなか理解されないという現状があります。

ただ、各市町村が発表するさまざまな避難関係の情報は、被害が大きくなってくると間に合わなくなってきます。これは災害が発生し始めると加速度的にしなくてはいけないことが増えるためで、専任の職員がいても華麗に裁くのはかなり困難な仕事です。そのため、市町村が判断するための根拠となる情報を確認して避難関係の情報が出るかもしれないという予測を立て、行動に移す。そのための時間軸がタイムラインということです。

これはお住まいの地域や家族構成によって必要となる行動や判断基準が変わります。例えば、避難勧告が出ていても避難しない方が安全なところもあれば、避難準備の段階ですでに危険な場所もあるからです。自分のいる地域の強み弱みを知った上で先手を打って行動することで、助かる確率を上げていくための手段だと考えてください。

ただ、そうそういつも家にばかりいるわけでもありません。出掛けた先で災害が起きそうなときはどうすべきか。これは市町村が出す情報から判断して避難をしていくしかありません。そのため、状況がおかしくなりそうだと気づくことが一番大切なこととなります。周辺状況の変化を意識することが重要になります。

ところで、地震の場合にはどうなるのでしょうか。地震は、なかなか発生するタイミングを予測することは難しいです。予想もしなかった場所で大きな地震が発生することもよくありますから、地震が起きたときに死なないように対策をしておく必要があります。

地震で亡くなる人の殆どは、地震そのもので死ぬのではなく揺れによって倒壊した建物や倒れてきた家具などの下敷きになって圧死しています。つまり、耐震補強や転倒防止処置をすることが大切になってくるのです。家だけでなく、自分が出掛ける先がちゃんと地震対策をしているかどうかが、いざというときの生死をわけることになりますから、出掛けた先では意識的にどこなら自分の安全が確保できるかを考えながら行動するようにしてください。最初は面倒くさいかもしれませんが、これも慣れてくると意識していなくてもできるようになります。

災害対策は自分だけではなく、家族やペット、友人や近所の人といった自分の周りのたくさんの人が誰も死なないようにするために行うものです。自分の対策ができたら、家族同士で内容を擦り合わせ、何かあってもきちんと合流できるようにしておいてください。また、復旧方法や対応策についても、ある程度検討しておいていざというときにすぐ対処ができるようにしておきましょう。

車いすの避難について考える

施設などの避難訓練では健常者の訓練の中に「車いすを非常階段で抱えて下ろす」というような項目が追加されていることが増えてきました。

エレベーターなどで上層階に簡単に移動できるようになりましたが、火災や災害でエレベーターが動かなくなってしまうと、車いすの方の避難は階段を使わざるを得なくなりますが、 そういうときにどうやって車いすの方を安全なところへ避難させるのかを確認して訓練しておくことは、実は結構大切なのではないかと思っています。

実際にやってみると、棚などから落下したものが通路をふさいでみたり、非常扉が通り抜けできない構造だったり、非常階段がそのままでは降りられなかったりと、健常者では問題にならないさまざまなことが問題になります。

これに気づいて対応策を考えておくことは非常に重要なことで、一度対策を身につけると、いざというときに車いすの方を安全に避難させることが可能になります。

原則は車いすごと抱えて避難ということになるのですが、このときによく問題になるのは車いすの人を階段で下ろすとき、前向きで下ろすのがいいのか、背中から下ろすのがいいのかについて毎回悩みます。一般的には抱えている車いすからの転落が怖いため、背中側を階段の下に向けて移動させるそうなのですが、移動する方向が見えないと怖いという方もおられます。車いすの人が職場の人間であれば、あらかじめ試してみてどちらがより楽かを決めておけばいいのですが、お客様で来られた場合にはどちらがより安全かについて迷うこともあると思いますが、迷っていても仕方の無いことですし、問題になるのは車いすの方を安全に避難させることなので、その場の状況やいる人数によって運び方を変えるしか手はないです。

あと、施設などに置かれている貸し出し用の車いすは非常に重たいですので、そのことも踏まえて一度訓練しておいた方が安心だと思います。

車いすに限らず、障害を持っている方が安全に避難できる環境というのは健常者にとっても当然安全な環境です。より安全に避難できるように、避難訓練にもいろいろな要素を加えていって欲しいなと思っています。

災害時の情報にはどんなものがあるだろう

災害で危ない目に遭わないようにするためには、災害が起きる前に自分の安全を確保することが大切です。その判断基準の一つとして、行政機関が発表する各種情報がありますので、今回はこの情報について確認してみることにします。

1.情報の種類

情報の種類には、大きく分けると3つあります。

(1)気象庁が出す気象情報

気象庁や各気象台が出す情報で、早期天候情報、各種注意報、各種警報、各種特別警報など、おそらく一番よく見聞きする情報です。テレビやラジオ、インターネットなどで確認できます。

(2)気象庁と関係自治体が出す河川情報及び土砂災害情報

国、都道府県が管理している河川の水位とその水位に基づく河川情報、雨や水量の状況によって起きる土砂災害に関する土砂災害情報があります。

これらの情報は重複して提供されていたり、管理区間だけ提供されていたりとややこしいので注意が必要です。

河川情報は国土交通省の各河川事務所、土砂災害情報は各都道府県の砂防事業を担当している部署のホームページ、または都道府県の防災ポータルでも確認できます。

(3)市町村が出す避難情報

上記(1)や(2)の情報を元に、市町村が集めた情報を総合的に判断した上で避難情報を出しています。市町村からは防災無線や防災メール、一部ではSNSでも提供されています。

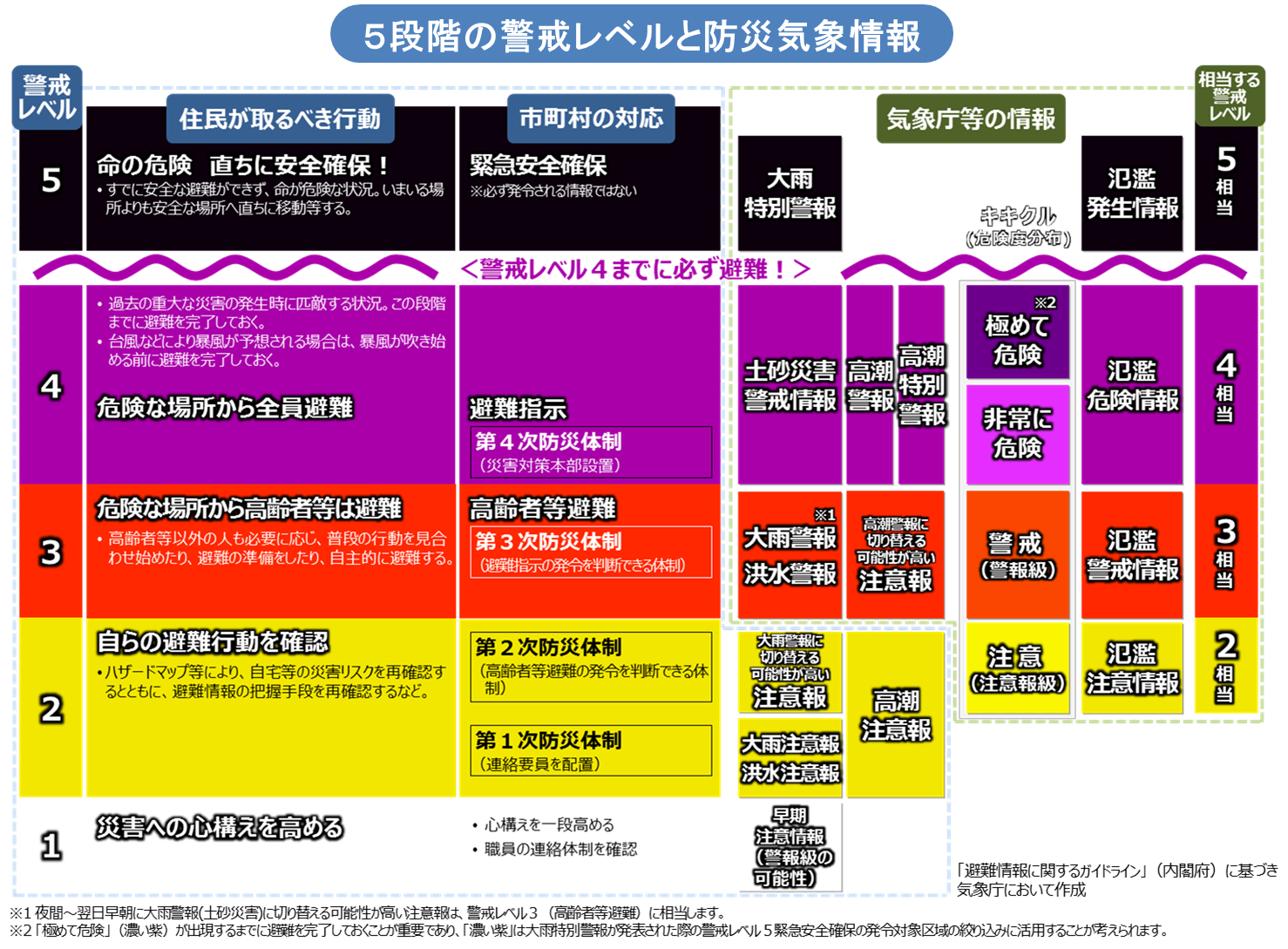

ご覧のように、さまざまな行政機関がいろいろな情報を出しているため、去年情報の緊急性を示すレベル表示が導入されたのですがこのレベルだけではなんのことかわからないということで、現在はレベルと避難情報を併記した状態情報が提供されています。

次に各レベルと対応する各種情報を並べてみます。

2.発表されるレベルと情報の関係

(1)レベル1

気象庁が天気でなんらかの危険の兆候が見られるときに出す早期天候情報。これが発表されると「レベル1」になります。

ラジオやテレビの気象コーナーでも触れられることがありますが、1週間程度前から危険が予測されそうな場合には情報が出されます。精度的は低めですが、これが発表されたら非常用持ち出し袋の中身や備蓄品の確認をして、不足しているものがあったら買い足しておくようにしてください。

(2)レベル2

気象庁の「大雨注意報」や「洪水注意報」、国や都道府県の「河川洪水注意報」や「土砂災害注意情報」などが発表されたときに「レベル2」になります。

これが発表されると、この先危険になる可能性があるということですので、あらかじめ決めてある避難経路を確認して、いつ、どこを通って、どのような手段で、どこへ避難するのかを見ておいてください。

また、気象情報に意識を向けるようにしてください。

(3)レベル3

気象庁の「大雨警報」「洪水警報」国や都道府県の「河川氾濫警戒情報」「土砂災害警戒情報」が発表され、住民通報や道路などの状態から危険が迫っていると判断されると「レベル3」が発表されます。

「レベル3」は避難情報では「避難準備・高齢者避難開始」といい、災害が起きる可能性があるから避難準備を始めること。乳幼児がいたり、高齢者の方や障害者の方など、避難に時間のかかりそうな人や土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に住んでいる人は、準備ができ次第すぐに避難を始めてくださいというお知らせです。

ここからはだんだんと緊急性を帯びてきますが、「レベル3」は比較的早い段階で発表されるので、避難に車を使うことが可能です。家に不安のある人や、孤立しそうな場所の人も、できれば避難した方がいい情報です。

(4)レベル4

市町村の発表する「避難勧告」や「避難指示(緊急)」がこれに当たります。

国や都道府県では「河川氾濫危険情報」や「土砂災害警戒情報」の発表も判断基準の一つとなっていますが、これが発表されるときには小さな災害は発生しています。危険地域に住んでいる人は何を置いても避難してください。避難に時間のかかる人がいる場合には、二階に避難するなど屋内での垂直避難も考えるような状態です。これが発表されたら、原則として避難に自動車ではなく徒歩での避難になりますので注意が必要です。

(5)レベル5

市町村では「災害発生情報」の発表となりますが、これが出るような状況だと多くの場所でいろんな災害が起きている状態です。

気象庁が出す「大雨特別警報(浸水害)」「大雨特別警報(土砂災害)」、国や都道府県では「河川氾濫発生情報」がレベル5の判断基準となっていることからも分かるとおり、完全に災害となっています。

もしこの発表があったら、その時点・その場所でもっとも安全と思われる場所へ直ちに避難をしてください。

ここまで読んで気がついた方もいらっしゃると思いますが、「避難命令」は災害の避難情報には存在しません。最上位でも「避難指示(緊急)」ですので、避難に関する情報については気をつけていただければと思います。

今まで説明した内容を一覧にするとこの表になります。(出典:気象庁HP)

自分は避難すべきかどうか、避難するとしたらどの情報が出たときに避難を開始すればいいかを、今までの説明とこの表、そしてあなたの状況を考えて決めておいてください。

また、この表の色は、そのまま「土砂災害情報」や「河川情報」のメッシュ地図で使われているものです。紫が一番ひどい状態だと言うことを覚えておくといいと思います。ただ、一つ例外があるのは気象庁の雨雲レーダーです。これは一番強い雨雲を赤で示すことになっていますので、そこだけ注意してください。

3.避難の判断基準

避難の判断基準はあなたの状態や避難先、そして気象条件により変わるため、一概にこうだということは言えません。

おおざっぱに書くとレベル3からレベル4の間で避難の開始から完了まで済ませることができれば、概ね安全だと言えるでしょう。

ただ、現在起きている、または起きそうな災害に対応している避難先でなければいけませんので、そこだけは注意するようにしてください。

もし避難所(一時避難所、避難場所含む)に避難されるときにはその避難所がどんな災害に対応しているのかを事前に確認し、避難先を決めておくことをお勧めします。避難所の性格についてはこちらでご確認ください。