こどもというのは基本的に素直なものですから、登校時に地震などの災害にあっても、学校に行くと決めたならなんとしても学校に行こうとします。

こどもに限らず、日本人はそういった習性があるのか、大阪北部地震では通勤・通学途中の多くの人がそのまま仕事場や学校に行こうとしてあちらこちらで渋滞やバスタクシーを待つ行列ができていました。

ただ、地震とそれに伴う津波が発生した場合にはできる限り早く安全な高い場所へ避難する必要がありますし、津波が起きない場合でも、余震が相次いだりしたときに安全な空間がどこにあるのかを知っておくことは大切です。

では、こどもにどのような指示を出しておいたらいいのでしょうか。

さまざまな方法があると思いますが、ここでは大きく3つにゾーニングして一緒に通学路を移動して確認してみる方法を考えてみます。

自宅周辺、学校周辺、そしてその道中。バスや汽車通学の場合には乗降する駅やバス停を境にして考えることにします。歩きの場合には、概ね1km程度で分割するといいと思います。

最初は自宅周辺にいた場合。この場合で家が安全地帯にある場合には自宅に引き返すようにします。

二つ目は、学校周辺にいた場合。この場合は学校に移動するようにします。

三つ目は、どちらからも遠い場合。この場合には、通学路周辺の安全を確保できる場所へ待避するようにします。

待避する場所は、あらかじめ家族で通学路の点検をして安全な空間がどこにあるのかを家族で確認し、何かあったらそこへ待避、そして保護者がそこへ迎えに行くようにしておきます。

そうすることで、少なくとも子どもの安全は確保することができますし、探しに行く場合でも逃げるポイントが分かっているので合流するのはさほど難しくはありません。

学校の避難訓練では教員や大人が子どもの行動基準を判断して全てを指示するようになっていますが、実際の災害では大人が近くにいない場合も考えられます。

子ども達が自ら考えることができるように、通学時の避難場所や避難方法についても家族で現地確認をし、どうするかを話し合っておくことをお勧めします。

カテゴリー: 避難

ハザードマップを確認しよう

そろそろ梅雨の声が聞こえてくる時期になりました。

ここ数年は毎年どこかで大雨による災害が発生していますが、あなた自身の備えはできていますか。そして、安全な場所の確認はできていますか。

自分が長時間過ごすところ、例えば自宅や職場、学校がどのような場所にあってどこに避難すれば安全なのかを知る一つとしてハザードマップがあります。

浸水害、土砂災害の危険区域が色分けされていて、その場所でどのような危険があるのかが見ればわかるようになっています。

もし自分のいる場所が安全を確保できない場所であるなら、安全を確保できる場所、例えば指定避難所までの安全な道順を確認してください。

もしも浸水害や土砂災害の危険地帯を避けて避難することが無理なら、どのタイミングで避難を開始するのかについて決めておきましょう。

災害は必ずしもハザードマップのとおりに起きるとは限りませんが、ある条件下で災害が起きそうな場所について一目で分かるようにしたものですから目安にはなります。

ハザードマップに普段の生活で感じている危ない場所を書き込んでいくことで、より安全な自分だけのハザードマップを作ることができます。

大雨が降る前に、一度ハザードマップを確認し、念のために避難経路を一度歩いてみてください。

災害は待ってくれません。安全なときに自分の安全を確保するようにしましょう。

避難所での感染症対策を考える

先頃国から新型コロナウイルス対策での避難所運営の方針について、事例が提示されました。

単純にいうと、「感染者の隔離」「感染した可能性のある人の隔離」「避難者が1m以上離れて生活できる生活空間作り」「感染者・感染の可能性のある人が健常者と接触せずに隔離場所へ移動できる動線作り」といった感じで、新型コロナウイルスに限らずノロウイルスやインフルエンザといった在来の感染症対策としても使える考え方になっています。

ただ、問題この新型コロナウイルス対策を実施すると、避難所の収容定員が大幅に低下してしまうことで、そのため今回の新型コロナウイルス対策の事例公表にあわせて避難所以外への避難や自宅避難などを平行して呼びかける内容になっています。

元々避難所は「自宅が住める状態ではない人」や「自宅が倒壊する可能性のある人」そして「その地域に生活の根拠地がない人」などが安全確保のために避難する場所なので、自宅の耐震強化や高台移転、歩いて避難できる範囲に避難を受け入れてくれる友達を作っておくといった対策で避難所への避難者を減らすことになります。

現在の国の方針では大規模な避難所を作ってそこを中心に地域の支援をしていくという感じになっていますが、感染症対策だけを考えた場合には、小規模な避難所をたくさん作ってそこを支援するような形に変更した方が感染症が発生した場合に被害を局所化することができます。

大規模避難所である指定避難所は物資や情報の集積所としての機能も備えていますが、サテライト型の小さな避難所を連携させることで、小回りのきく避難所運営ができるようになるのではないかと思います。

指定避難所が遠かったり小さかったりする場合には、家の近くの安全な場所を自分たちの避難所として設定しておくと、いざというときに安心ですね。

参考までに国が出した避難所の事例についてご紹介しておきます。

府政防第939号・消防災第87号・健感発0521第1号 避難所における新型コロナウイルス感染症への対応の参考資料について(令和2年5月21日)

キャンプやピクニックをやってみよう

災害が起きるとさまざまなところで普段の生活と異なる日常がやってきます。ライフラインの途絶や避難所での集団生活、生活再建の悩みと、平時に考えてもげんなりとしてしまいそうな内容がたくさん並びます。

ただ、ある程度不自由な生活を試しておくことで、いざというときにこんなもんかと思えることも事実で、制御された状況下で不自由、例えばキャンプなどを体験していれば、いざ災害で本当に不自由な生活を強いられることになってもなんとなく落ち着いていられるものですから、何事も体験しておくことが大切です。

手近な不自由を体験するということでは、キャンプがお勧めです。最初は道具は全部レンタルでいいと思います。何をどのように使うのかを試行錯誤しながらやってみることで、自分たちの生活に最低限必要なものは何かが見えてきます。

これを何度か繰り返していくうちに自分たちが必要な道具や資機材が見えてきますから、それを非常用持ち出し袋として整備すればいいということになります。

いきなりキャンプというのには抵抗がある方は、ご近所へのピクニックでもいいと思います。非常食や携帯ガスコンロを使った昼食やおやつを出かけた先で作るだけでも立派な経験です。

防災グッズということで、政府や自治体等の公的機関からは非常用持ち出し袋の中身の一覧がよく公開されていますので、それらを非常用持ち出し袋に詰めてピクニックに出かけるだけでもいろいろと目線が変わってくると思います。

家族で一セットではなく、一人に一セット準備し、実際に持ってキャンプやピクニックにお出かけしてみる。そうすることによって非常用持ち出し袋の中身が本当にあなたが必要とするものに変化していきます。

ちょっとした機会に使うようにしておけば押し入れの奥にしまい込むようなこともないでしょうし、非常用持ち出し袋の存在も意識することができます。

まずは動いてみること。防災対策は知識だけで無く実践が重要ですから、気持ちのよい天気の時に、ぜひ一度やってみてください。理解できなかったことがいろいろと理解できるようになると思いますよ。

↓レンタル用品で一式借りたい人向けの参考リンクです。

訓練は嘘をつかない

非常時に、普段できていないことができることは殆どありません。

そのために防災訓練があり、施設等では毎月から年に2回まで幅はあるにしても何らかの災害対応訓練をしてできるように準備をしているわけです。

ですが、日常が忙しいことや、いつ起きるかわからない災害に備えることが無駄といった理由から、大抵の場合は防災訓練の計画をいちいち作らずに以前に作った訓練計画をそのまま再利用することになります。たまに担当者が訓練する理由をきちんと理解していつもと違った内容で訓練をしようとすると参加者から「余計な仕事をするな」と苦情が来るので、結局決まった内容を決まったとおりにする決まった訓練、いわゆる「訓練のための訓練」になっていくのがお決まりのパターンです。

まぁ、災害が訓練の通りに起きてくれるならそれでいいのですが、実際にはいつどんなことが起きるのかは誰にもわからないので、防災訓練もさまざまなバリエーションで取り組んでいく必要があります。

その地域で起きる災害を主軸に、時間や場所、状況を変えて対応を考え、実際に行動してみる。それにより訓練のバリエーションが増えるので、いざ災害の時にも慌てず冷静に自分の安全確保ができるようになります。

また、訓練と同時に備えも準備することで、大規模災害のときにも避難難民にも飢えや脱水にもならず、心身元気で災害を乗り越えることも可能になります。

防災とは「災害をいかに防ぐか」ではなくて「災害の被害をいかに極所化して受ける被害を押さえ、日常生活への復帰を早めることができるか」ということを考えなくてはいけません。最近いわれている「減災」は対策と備えを行うということなのですが、誰でもできる被害を最低限まで押さえ込む対策は訓練しかないと思います。

頭で考えるだけでは無く、実際に体を動かしてみないとわからないことがたくさんありますので、いろいろな機会を見つけて訓練するようにしてください。そして、訓練は失敗があって当たり前ですから、恐れずにいろいろな状況を設定して訓練をしてみてくださいね。

避難の行動開始のタイミングを考えてみる

避難するための鍵を作ろうということは過去に「避難開始のタイミングを考える」という記事で書いているところですが、いざ行動開始の鍵を決めようとしても、なかなかそれでいいのかという疑問が出てきて踏ん切りがつかないものです。

避難開始が早すぎるといろいろなところで支障を来しますし、遅すぎるとそもそも避難ができません。自分の避難開始の最良のタイミングが事前に決めたとおりでいいのかどうかは実際に起きてみないと分からないところではあります。

ただ「行動開始ってなんだろう」という方や「やっぱり不安だ」という方、「他の人はどんな基準で避難を開始しているのだろう」という方には、内閣府が出した避難行動の鍵となる「避難行動判定フロー」が一つの参考になるかもしれません。

ハザードマップで自分の住んでいる場所や働いている場所がどのような状況なのかを確認した上で、避難するタイミングはどうなのかをこのフローで確認すると、ある程度安全に避難ができると思います。

興味のある方はぜひフローを見ていただき、避難行動開始の参考にしていただければと思います。

「台風・豪雨時に備えてハザードマップと一緒に「避難行動判定フロー」を確認しましょう」(内閣府防災の該当PDFに飛びます)

災害に備える

新型コロナウイルス騒動がなんとなく沈静化しつつあるようですが、代わりに地震や風水害が発生してきそうな雰囲気です。

新型コロナウイルス騒動でいろいろと足りない物資がありますが、それでも他の災害に備えて準備はしておいたほうがよさそうです。

今回は災害に備えた準備について考えてみることにします。

1.耐震補強はできていますか

日本は地震大国であり、戦後から高度成長期にかけてが異常なほど地震が起きなかった期間であることはあまり知られてないのかなと思います。

その時代に建てられた建物は、地震に耐えられる作りになっているかどうかわかりませんから、お住まいのおうちが最近建てられたものでないのならば、耐震診断と耐震補強をすることをお勧めします。

寝てる時間だろうがトイレに入っている時間だろうが、地震はお構いなしにやってきます。耐震補強をすることが困難であるなら、せめて寝室は布団以外の家具は撤去してものに潰されないようにしておきましょう。

2.避難先を確認していますか

建物が倒壊したときや余震が続くときなどは自宅での避難が困難な場合があります。そんなとき、どこへ避難するかについて複数箇所候補をあげておいてください。

避難先は別に行政が指定する避難所や避難場所である必要はありません。自分の安全が確保されるのであれば、親戚や友人の家でもいいし、近くの公園や高台、裏山でもかまいません。また、自動車をシェルターとして使えるかどうかも検討をしてみてください。ただ、地震や津波では大規模火災が起きる可能性もありますので、周辺を住宅で囲まれた場所や燃えるものに囲まれた場所は避難先として選ばない方が無難だと思います。また、避難経路を複数準備しておいて、いざというときに慌てなくて済むようにしておきましょう。

3.非常用持ち出し袋はできていますか

非常用持ち出し袋は発災から支援が届き始めるまでの数日間、地震の身体的・精神的な健康を維持するために必要なものを入れた大切な袋です。

家族全員に一つずつ作っておくのはもちろんですが、できれば複数箇所に分けて保管しておくと全滅で悲しい思いをすることを避けることができます。もし全部無事であるなら気持ちに余裕ができますので、例えば倉庫や車の中、あるいは職場のロッカーなど、いくつかの場所にそれぞれ備えておくと安心です。

非常用持ち出し袋をすでに準備している人は、電池や非常食、水の賞味期限を確認し、問題があれば交換したりして、いざというときにきちんと使えるようにしておきましょう。

4.家族の中で「まず自分の身を守ること」を共通化していますか

災害が起きた後、一番怖いのは自分以外の誰かを迎えに行ったり、あるいは誰かが迎えに来るのを待っていて時間を浪費することです。

家族の共通ルールとして「災害が起きたらまずは自分の身の安全を確保すること」を確認しておいてください。命があれば必ず再開はできます。災害からの安全が確認できたら家族はどこへ集まるのか。底まで決めておければ完璧です。

災害は必ず起こります。いつ起きるかわからないだけで防ぐことも難しいですので、日頃からしっかりと準備をしていざというときに命を守れるようにしておきたいものですね。

非常用持ち出し袋に一枚「巻きタオル」

「巻きタオル」というのをご存じですか。小学校などの水泳の前後に着替えに使っていた人もいると思いますが、大きなバスタオルで筒にできるスナップボタンがついていて、首から落ちないように上側になる部分にはゴム紐が入れてある着替えもできるバスタオルです。

「ラップタオル」という呼び方もされるようですが、非常用持ち出し袋にこれが一枚はいっているといろいろと使えます。

用途通りに身体を拭いたり、この中で着替えをしたり、防寒着になったり、広げるとちょっとしたタオルケットになったりもします。丸めれば枕、紐や洗濯ばさみを使えば間仕切りや簡易カーテンにもなりますし、見せたくない洗濯物を干すときのカバーとしても使えます。

お値段もそんなに高くなく、非常用持ち出し袋から溢れてしまうような大きさでもありませんので、非常用持ち出し袋に一つ入れて置いてはいかがでしょうか。

非常用持ち出し袋に入れる前には、一度サイズが自分に合うかは必ず確認してくださいね。また、子どもさんの非常用持ち出し袋に入れる場合には、定期的にサイズ合わせすることをお勧めします。

身体の大きさがきちんと隠れるサイズの巻きタオルでないと、いざというときにこまったことになりますから、それだけはご注意を。

正常性バイアスの功罪

車の運転免許を持っている方は、免許を取得する過程や更新講習などで「『だろう』ではなく『かもしれない』運転をしてください」と言われていると思います。

「大丈夫だろう」ではなく、「何かあるかもしれない」と考えて安全に運転するという意味なのですが、災害対策でも同じことが言えます。

同じことが繰り返されると、人間の行動は「それまでと同じ」という前提で考えてしまいがちです。これは正常性バイアスの一つで、考えることを減らすために無意識にパターン化している自分の中の事実に当てはめて考えてしまうことなのですが、災害時にはこの正常性バイアスを打ち破ることができるかどうかが生き残ることのできる鍵となっていることに留意してください。

何か起きたとき、人は自分のそれまでの生活や行動を変えようとせず、その状況の中から普段と同じものを見つけ出そうとします。また、行動を変えないで済む理由をいくつも作り出そうとします。

それが正常性バイアスと言われるもので、この正常性バイアスのおかげであまり考えずに普段の生活を送ることができるのですが、これが度を過ぎると非常事態なのに常時のルールで判断しようとして危機的な状況を生み出してしまいます。

常時と非常時を切り分けることは、実は非常に困難な作業です。どこまでが常時でどこからが非常時なのかは、その人ごとに違うからです。

ですが、非常時にどうするかを決めておかないと、正常性バイアスによって非常時が常時の延長にされてしまう可能性は非常に高くなります。

切り替えるためのスイッチと切り替え後の行動をどうするのかを決めておくことで、正常性バイアスから逃れて身を守ることが可能になりますので、自分の中の常時と非常時の線引きについてきちんとしておくことをお勧めします。

行動パターンを正しくはめる

災害が起きそうなとき、自分の命を守るために避難をすることがありますが、一つ気を付けておきたいことがあります。

それは、「行動パターンを正しくはめておく」ということです。

例えば、水害で川から水が越水しそうな状況を考えてみてください。住んでいる家が低地であれば水没する可能性は高いですから、直ちに避難を開始する必要性があるでしょう。では、どこへ避難するのか。答えは「安全を確保できる高いところ」です。多くの人は近くの避難所への避難を選択すると思うのですが、「避難=避難所」ではないことに注意してください。

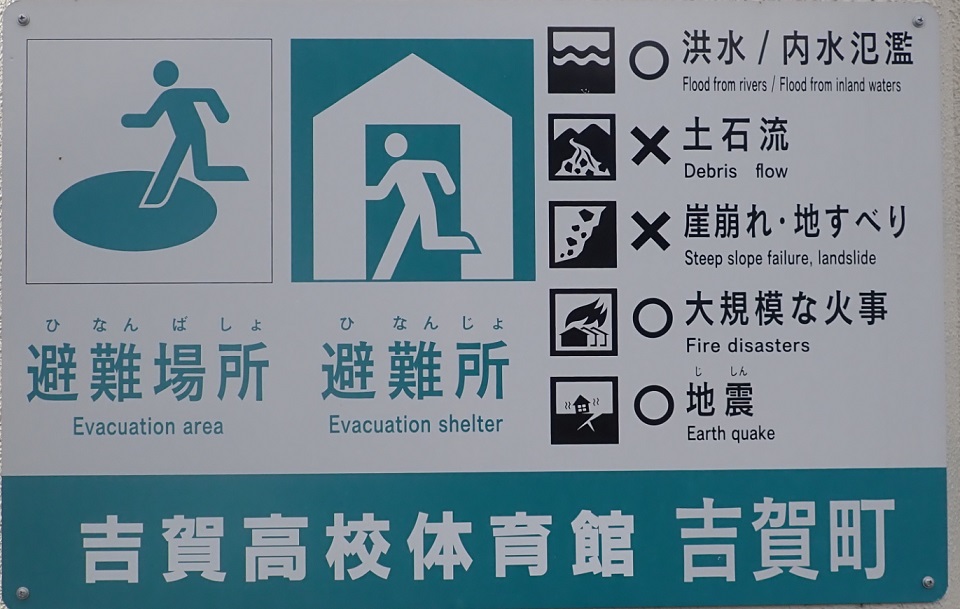

漫然と「避難=避難所」と考えている人の場合、避難先の避難所が安全かどうかの検討はしていない場合がほとんどです。最近では避難所にその避難所がどのような災害なら安全かについて表示されているところも増えてきましたが、この表示はハザードマップの情報を前提にしてされていますから、それが常に正しいとは限りません。ハザードマップの想定を超えていれば、当然被災する可能性があるということは意識しておくべきです。

東日本大震災で多くの教員や生徒が犠牲になったとある小学校では、その小学校が避難所になっていてハザードマップでは津波でも水没しないとされていたことから、避難所を開設するしないで揉めているうちにみんな津波に飲まれてしまったという話(詳しくはwikipedia「石巻市立大川小学校」を参照)もあります。今いる場所に危険が迫っていて避難するときに必要な行動パターンは「避難所へ避難する」のではなく、「安全な場所へ避難する」です。

緊急時にはどこへ避難するかを時間はありません。

水害でも津波でも、より高い場所へ避難してあなたの安全を確保すること。結果的にその場所が無事だったとしても、高台に逃げてはいけない理由は何もないのです。

同じように、避難しなくてはいけない災害が起きたときには、どのようにすれば自分の安全を確保できるのかについての行動パターンを作っておいてくださいね。