災害が起きたら、危険な場所にいる人は安全な場所へ避難しないといけないことは多くの人が知っているところだと思います。

ではその安全な場所というのはどんなところなのか、イメージができていますか。

あなたのお住まいの場所で、例えば地震が起きたとき、あるいは水害が起きそうなときで家がその災害に耐えられそうにない状態になったときにどこへ一時避難すればいいのかを決めていますか。そして、そこまでの避難経路は決めていますか。

ここまでの内容でも、それなりの方が災害に応じた一時避難先や避難するための経路を作っているのでは無いかと思います。

では、その計画に従って実際に移動と避難を試してみた人はどれくらいいるでしょうか。避難は避難訓練のように常に良い条件で避難ができるわけではありません。晴れや曇りのときだけでなく、雨や雪の時にも避難しないといけない事態が起こりうるのですが、それに近い気象条件で自分が決めた避難経路を歩いてみた人がどれくらいいるでしょうか。

図上で決めた内容も、実際にやってみるとさまざまな問題があるのが普通です。

例えば、大雨で避難する経路上に水没するアンダーパスがあったり、津波対策で避難するのに川のすぐそばを延々と移動していくような経路だったり、実際に歩いてみないとわからないことがいろいろと出てきます。

一時避難先と避難経路を知っていることと、そこが一時避難先や避難経路として利用できることを知っていることとは違います。

図上でさまざまなことを決めたら、あとは実際に歩いてみて、自分の目で見て経路や避難先を確認し、その上でどのような物を持って避難する必要があるのかについて確認していく。

そうすることで、使える避難計画になってくるのです。

あなたの一時避難先とそこまでの避難経路について、一度悪天候の時に移動して状況を確認してみてはいかがでしょうか。

カテゴリー: 避難

常備薬をどうするか?

さまざまな持病を持っていて、普段の生活で薬が必要な人はそれなりにいるのではないでしょうか。

大規模な災害が起きると、医療設備が破壊されたり使えなくなったりします。

医療者はいても資機材がなければ医療処置はできませんから、本格的な医療行為は資機材がそれなりに手当てされてからのことになります。

さまざまな薬の流通が再開されるまではそれなりに時間がかかるので、その間に薬により病気の重篤化が防げていた人の病状はどんどん悪化していくことになります。

そんなことにならないように、持病を持っている人は自分が避難するときに備えて薬を1週間程度備蓄しておくことと、万が一に備えてお薬手帳のコピーを持っておくことをお勧めします。

筆者も持病を持っていますが、あらかじめかかりつけ医に相談をして、1回だけ1週間分多めに処方してもらっておき、薬をもらうたびに入れ替えていくローリングストックで使用期限を維持しています。

もしも薬が切れた場合でも、お薬手帳を見ればどのような薬が処方されていたかわかるので、逆説的にその人の病気がわかることになり、医師であれば適切な処方をすることが可能になります。

最近ではスマホなどのアプリでも電子お薬手帳がありますから、そういうのを利用すれば荷物を増やさずに自分の医療情報を持ち歩くこともできます。

特殊な薬が必要だったり、特定の医師が診た方がよい病気だったりするなら、平時にかかりつけ医以外でその病気を見ることのできそうな医師をかかりつけ医に確認しておくことが大切です。

持病のある人やさまざまな理由で医療支援が生活の一部になっている人は、被災したら速やかに被災地域外に広域避難して、自分の病気が悪化しないために被災していない医療機関に支援をしてもらってください。

そうすることで、自分の命を守ることができるだけでなく、被災で医療体制が悪化している被災地の病院の負荷を減らすことができます。

今の日本ではなかなか広域避難という発想にならないかもしれませんが、万が一に備えて、準備だけはしておくようにしたいですね。

非常用持ち出し袋と筆記用具

非常用持ち出し袋に必要な資材を示したリストには、多くの場合メモ帳と油性ペンなどの筆記具が入っています。

一見なんに使うのか分からないアイテムなのですが、これは避難後に大活躍するアイテムですので、必ず非常用持ち出し袋に入れ、折に触れてきちんと書けるかどうかのチェックをしておいてください。

メモ帳は、さまざまな伝言や避難所などのスケジュールの聞き書き、場所取り、記録などさまざまなことに使います。緊急連絡先なども忘れないように書き留めておくと、あとで非常に助かることがあります。

筆記具では油性ペンが大活躍します。印をつけたり、記録を取ったり、油性ペンの性質上、さまざまなところに書けますので、もしも紙が無くてもその場にある物がメモ帳代わりになることもあります。

メモ帳はあると助かるというアイテムですが、油性ペンや鉛筆などの筆記具は無いと困る物の一つです。

準備が面倒くさいという人でも、最低一本は何か書くことのできる道具を準備しておきましょう。これがないと連絡一つ取るのにも大変な苦労をすることになります。

筆記具で言うと油性ペンが万能に思えるのですが、残念ながら濡れている面には書くことができません。そのため、濡れている面にも書くことのできる鉛筆やダーマトグラフ、クレヨンなどを一緒に入れておくと便利です。

いずれにしても、非常用持ち出し袋だけでなく防災ポーチや備蓄品の中にも、メモ帳と筆記具を忘れないように入れておきましょう。

台風の勢力を知ろう

大きな台風10号が近づいていますが、あなたのおうちの台風対策は完了していますか。

地震と違って、あらかじめ来ることが分かっている災害ですので、周囲に被害が出ないように、そしてあなたが遭難しないように状況を見て命を守るための行動を取ることが大切です。

家を守れない、または被災するかもしれないと心配であれば、お近くの丈夫な宿泊施設に宿を取って待避するか、もし行政が避難所を開設しているようであれば、そちらへ避難することをお勧めします。

ところで、今更ながらなのですが台風の勢力はどのように見るのかご存じですか。

今回の台風10号では、令和2年9月6日16時時点で「大型で非常に強い」という表現がされています。

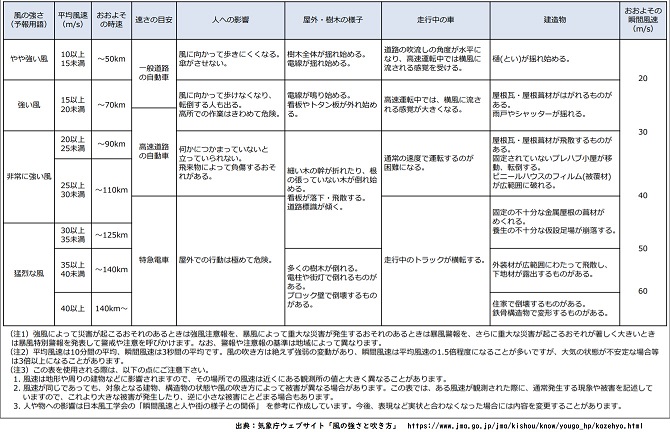

この台風の表現、予報官がノリと勢いで勝手に決めているわけでは無く、気象庁が定めるルールに従って発表されていますが、そのルールは以下の表になります。

この表で考えると、今回の台風10号は「大型で非常に強い」なので「風速15m/sの範囲が500~800kmで、最大風速44m/s以上54m/s未満の風が吹いている台風」ということになります。

ただ、そう聞いてもピンと来ない方もいると思いますので、イメージがつきやすいように気象庁が作成した「風の強さと吹き方」を見てみてください。

この表で見ると、瞬間最大風速44m/s以上54m/s未満なので、一番右側の「おおよその瞬間最大風速」の欄の「40」のところを見ます。

すると、人への影響は「屋外での行動はきわめて危険」、屋外・樹木の様子は「細い木の幹が折れたり、根の張っていない木が倒れ始める。看板が落下・飛散する。道路標識が傾く」、走行中の車では「走行中のトラックが横転する」、建造物では「固定の不十分な金属屋根の資材がめくれる。養生の不十分な仮設足場が崩落する」となっています。

もっともひどい54m/sくらいになるといろいろなものが飛散し、倒壊していくように書かれています。

このような状況下で、家が壊れそうだから避難所へ避難しようとしても、その避難がかえってあなたの命の危険を招くことになってしまいます。

避難経路をハザードマップで確認しておくのはもちろんですが、家に不安があるようなら、早めに近くのしっかりした宿泊施設に自腹で宿泊するか、行政の開設する自主避難所に避難することをお勧めします。

もしも家で待機するのであれば、風の強い場所にある窓は割れないように補強をしっかりとしておいてください。

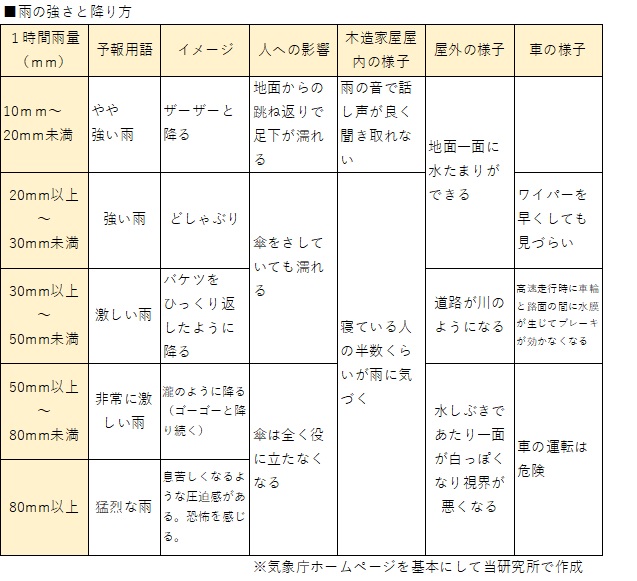

また、今回の台風では雨のことはあまり触れられていませんが、雨を表現する用語も決まっていて、それは次の表のとおりになります。

台風が襲来すると、抜けるまでは何もできませんので、運を天に任せる状況になる前に早めに自分の命を守るための行動を取ってください。

余談ですが、自主避難所は場所貸しだけですので、自分の食料や就寝具といった生活に必要なアイテムは自分で持ち込む必要があります。生活に自信の無い方は、自腹で安全と思われる宿泊施設に宿泊避難されることをお勧めします。

上記の表が見づらい場合には、下記リンク先から内容をご確認ください。

気圧配置・台風に関する用語(気象庁のウェブサイトへ移動します)

風の強さと吹き方(気象庁のウェブサイトへ移動します)

雨の強さと降り方(気象庁のウェブサイトへ移動します)

【開催終了】防災マップ作りを開催します

コロナウイルスの第二波が広がっていることもあり、絶対に開催しますと言えないところがつらいのですが、災害は待ってくれません。

というわけで、新型コロナウイルスを警戒しつつ、去年行いました防災マップ作りの第二弾を開催することになりました。

去年は避難路の点検を行いましたが、今年は若干方向を変えて、地域の安全な場所や危険な場所を調べて地図化しようと思っています。

地域に新型コロナウイルスが蔓延した場合には中止となりますが、現在のところ何も無ければ以下のスケジュールで開催しようと考えております。

興味のあります方は、当サイトの「問い合わせ先」から、題名に「防災マップ作り参加希望」とご記入いただき、氏名、住所、年齢、連絡先電話番号を添えてお申し込みください。

折り返し詳細についてご案内いたします。

地域の安全点検について興味のある方のご参加をお待ちしております。

開催日時:2020年9月26日(土)10:00~14:00

開催場所:連理松センター(旧高津児童館)

参 加 費:中学生以下無料、高校生以上一人500円(昼食代)

開催内容:益田市高津地区連理松センター周辺の安全な場所、災害時に役立つもの、

危険な場所の調査と地図作り。

昼食は防災食を試食します。

申込期限:2020年9月12日(土)15:00

問合せ先:石西防災研究所

台風に備える

台風が日本にやってくるシーズンに入りました。

今年もかなり暑いので、やってくる台風は勢力がさほど落ちずに来るのでは無いかと思っていますが、台風に備えた準備はできていますか。

台風で備えるのは風と雨。いつ頃襲来するのかは分かっていますから、そういう意味では非常に対応がしやすい災害だと思っています。

大きな台風が来たとき、最終的にどのような被害を被るのかは正直なところわからないところがありますが、それでも備えておくことで、ある程度までの被害を防ぐことが可能です。

今日は台風シーズンに入る前にやっておいた方がいいことについて考えてみたいと思います。

1.台風対策、まずは掃除から

台風がやってきて問題になるのは、溢れてくる水とそれに流されるもの、そして風で飛ばされてくるあれこれです。

ですので、水を可能な限り排水させるために側溝や水路の掃除をしておきましょう。また、周囲に側溝などに詰まりそうなものがあれば、あらかじめ撤去しておくことも大切です。

それから家の雨樋。ここの掃除もしっかりとしておくことで、排水能力の確保や貯まった水による雨樋の破壊を防ぐことが可能です。

あと、見落としがちなのがテレビアンテナ。強い風雨にさらされると、劣化したテレビアンテナが壊れて落下したり飛んだりすることが起きます。

筆者の家でも、何度かの台風でテレビアンテナがぼろぼろに壊れてしまったことがありますので、シーズン前に電気屋さんに点検してもらい、破損が起きないようにしておくことが大切です。

家の周囲にも注意を向けておきましょう。

風が吹くと落ちたり飛んだりしそうな場所に、物干し竿や植木鉢、プランターなどは置いていませんか。

大風が吹くと、一見大丈夫そうな場所に置いてあるものでも簡単に飛んでしまいます。物干し竿などは飛びそうにないように見えますが、過去には物干し竿が飛んでよその家の窓ガラスを割ったというような礼もあります。

飛びそうなものは、屋内に入れておくか、もしくは風が通らない場所に置いてください。

家庭ゴミなども同じで、飛んだり散ったりするとあちこちでトラブルが起きます。これらも屋内または風や雨の当たらないところにおいてください。

2.おうちの対策をしておく

瓦屋根のお宅では、風で瓦が飛んだりしないように点検をしてもらっておきましょう。またトタン屋根などではめくれている部分や破損している部分がないかどうかを点検しておき、できれば修繕しておきましょう。

窓は飛散防止フィルムが張ってあればいいのですが、そうでない場合には、ガラス窓にはガムテープなどで飛散防止対策をしたうえで厚手のカーテンを引き、ガラスが飛散しないようにしてください。

側溝や水路に面しているお宅では、状況によりますが土のう袋が必要な場合もあるかもしれません。あふれそうな場所があらかじめ分かっているときには、土のうを作って置いておくのもいいと思います。

停電に備えて、乾電池式のランタンや懐中電灯、およびそれらに使う乾電池も準備しておきましょう。また、オール電化のおうちでは、念のためにカセットガスコンロも準備しておいた方がよさそうです。

非常用持ち出し袋の点検をし、着替えや靴なども準備しておきましょう。また、断水に備えてお風呂などに水をためておくことも忘れずにやっておきましょう。

3.台風の進路の情報収集しておく

台風の進路は、昔に比べると読みづらくなってきています。そのため、前の日の予想進路と今日の予想進路が変わっていることが起こりえますので、天気予報は定期的に見ておいてください。

台風の強さと家の状況によっては、台風の勢力圏に入る前に安全と思われる避難所に避難してしまうことも検討しておきましょう。

また、状況によっては学校や会社に行けても帰れなくなる可能性がありますので、天気予報を見た上で、場合によっては自主休業・自主休校することも視野にいれておいてください。

どうしても出社や登校しなければならない場合には、職場や学校で待機しなくてはならないことを想定して非常食を用意しておくことをお勧めします。

台風そのものは、1日程度あれば勢力圏から抜けることが殆どですから、その期間が凌げるだけの準備をしてあれば大丈夫です。

4.情報共有しておく

家族のいらっしゃる方は、当日は誰がどこにいるのかをお互いに確認しておきましょう。

いざというときにどんな行動を取るのかについて確認しておき、例えば最悪家に子どもだけしかいなくても大丈夫なような準備をしておくことが大切です。

非常食、避難所に行けない場合どうするのか、連絡手段をどうするかなど、しっかりと詰めておきましょう。

災害対策はいくら準備をしてもしすぎるということはありません。

幸い、台風は進路予測ができますから、それに対応して準備をすることが可能ですから、直撃したときに自分や周囲に被害がないように、あらかじめしっかりと準備しておきましょう。

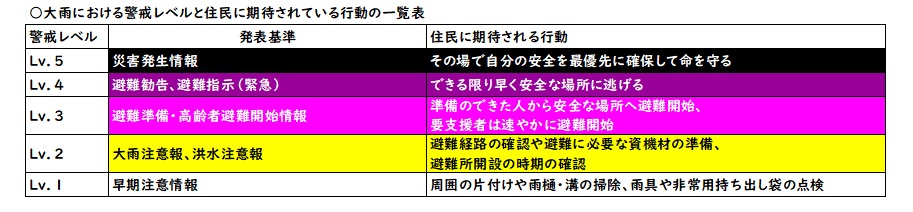

要支援者ほど早く避難しろという意味

風水害の警戒レベル3は「避難準備・高齢者等避難開始」ということになっています。レベル4には「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が同居していて訳がわからなくなっているということでどうやら修正がされるという話も聞いていますが、ともあれレベル3が発令されると「高齢者等」は準備ができ次第安全な場所、例えば避難所等に避難を開始することになります。

この「高齢者等」には、高齢者だけで無く妊婦や乳幼児を含む家族、障がいを持っている人、その他避難する準備がかかる人達、いわゆる要支援者のことで、手間のかかる人は早く準備して早く避難しろというのがこのレベル3の趣旨です。

ではなぜ普通の人よりも早く避難した方がいいとされているのでしょうか。

何かあったときにすぐ避難できないから避難するというのは大きな理由ですが、それ以上に「早く避難して自分のスペースを確実に確保しておけ」という意味があります。

過去に起きた様々な災害では、声の大きく元気な人ほど避難所で生活しやすい良い場所を占拠し、支援品や補給品を優先して受け取るという傾向が一貫してみられます。

そうすると、本来は支援が必要な人達は避難所の片隅または避難所から追い出されてしまって、車や倒壊した家屋などで生活することを余儀なくされてしまうのが現状です。

支援の必要な人が先に避難所に入って条件の良い場所を使っている場合には、いくら元気な人でも押しのけてその場所を奪い取ることはなかなか難しそうなのですが、実際には後から来た人の方がいろいろな意味で本人の状況が悪くなっているので、それを盾にして先住者を追い出すということが発生したりしています。

大きな街ほどそういった傾向が見られるので、本当のことを考えると支援がいる人は支援がいる人専用の避難所を作ってしまった方がいいと思うのですが、いろいろと理屈をつけてそこまではしないというのが現在の行政の限界でもあります。

そうすると、普段の生活に何らかの支援がいる人、支援があった方がいい人は早めに避難して避難所を占拠するくらいの行動力を見せないと自分たちが路頭に迷うことになってしまいます。

実のところ、他人様に迷惑はかけられないと避難を渋る人達が大勢いるのですが、収容先のない要支援者が路頭に迷うことの方がよっぽど迷惑ですから、ひどくなりそうな気配を感じたらさっさと非常用持ち出し袋を持って避難所に避難し、良い場所を占拠してしまいましょう。

避難所運営スタッフからスペースとして使って良い場所を確認しておけば、あとは安心して事態が収まるのを待てば良いのです。

普通の人と同じように行動していると、要支援者はかならずひどい目に遭います。

普通の人よりも早く動くことで、自分の安全を早く確保することができますから、準備ができたらそのまま避難するようにしましょう。

なお、特殊な医療用設備が必要な要支援者のかたもいらっしゃいますが、そう言った人は避難所では無く、できれば被災しないであろう地域まであらかじめ避難しておく方が無難です。

そういった事態に備えて、かかりつけのお医者様といざというときに支援してもらえる医者を決めて準備してもらうようにしておきたいですね。

繰り返しになりますが、状況を見て早めに避難し、自分の居場所を確実に確保することが、要支援者が生き残る道です。

他の人の動向など気にすること無く、自分が決めた避難計画に従って避難してくださいね。

低体温症を救うには

大雨や台風の中を安全な場所へ避難しようとすると、多くの場合全身がずぶ濡れになってしまいます。

雨風にさらされたこともありますし、道路や田畑を流れる濁流の中を移動することで、たとえ夏であっても身体は冷え切ってしまっていると思います。

雨などの水に当たらない場所で身体の水分をしっかりと拭き取り、乾いた服に着替えれば大抵元気になっていくのですが、長時間に渡ってずぶ濡れの状態でいると、身体の熱が服についた水分の蒸発で持っていかれて体温が下がっていきます。

身体を触ると冷たい状態が続くようであれば、低体温症を疑って対応をするようにしてください。特に高齢者や乳幼児では周囲の注意が必要です。

がたがたと震えているようであれば、身体を動かすことで熱を作り出そうとしています。温かい飲み物を飲ませ、携帯カイロや湯たんぽを血管の集中している脇の下や鼠径部などに置いて加温してください。

震えが止まっても意識がはっきりしない状態であれば、毛布などにくるんで周囲を暖めて安静を保ちます。

また、低体温症が悪化すると心肺停止を招くことがあります。その場合には救急車の手配を行い、心臓マッサージをして命を繋ぐようにしてください。

いずれにしても、可能な限り暖がとれる状態にしておく必要があります。

よくすぐエネルギーに変わる非常食としてチョコレートがあげられていますが、低体温症の人にはチョコレートの油を溶かす熱量がないことと、分解に水分が必要とされるため脱水症状を引き起こしやすくなります。

もし与えるのであればココアなど温かな甘い飲み物を飲ませるようにしてください。

最後に、たばこは末梢の血管を収縮させる働きで低体温症が悪化します。アルコールも同様で皮膚の血管を広げる働きが熱を奪う効果を起こしてしまいます。

安心すると嗜好品が欲しくなるものですが、嗜好品はしっかりと元気になってから適量を楽しむようにしてください。

低体温症は意識していれば悪化を防ぐことのできる病気です。避難をする際にはできるだけ身体は濡らさない。もし濡れたら安全な場所ですぐに拭き取り・着替えを行うよう心がけてくださいね。

避難情報の再確認

避難情報は現在は「レベル」で表示されるようになっています。

数字が大きくなるほど危険が差し迫っていることがわかるようになっていて、過去の災害で「避難勧告」や「高齢者避難開始」といった言い回しがよくわからないという意見を反映したものですが、結果としてレベルだけでは緊急性が高いのか低いのか一般の方には理解されず、現在はレベルと発表情報の併用で情報が発信されています。

ただ、この言い回しもちょっと難解な感じがするのでもっと簡単ないい方ができないのかなと考えてみました。

一番問題になるのは、レベル3の「避難準備・高齢者避難開始」情報で、この情報、発表されて次のレベルに上がるまでには非常に間隔が空いています。

内容は「このままの状態だと逃げる必要がある場合もありますので逃げる準備してね」という意味なのですが、この次の「レベル4 避難勧告・避難指示(緊急)」になるともう一部地域では災害が起きている状態なので、起きるか起きないかの境界線がレベル3ということになります。

実際のところ、レベル3が出るとレベル4も出る場合が多いので、レベル3がでたら「逃げる準備して安全な場所へ移動開始」と考えると余裕のある避難ができると思います。

このあたりはそれぞれの判断になりますのでこうしろとは言えない部分ですが、早めに逃げてしまえば少なくとも自分の命は確実に守れると言うことだけは確かです。

避難所の開設は各市町村の防災担当課によって判断が異なるために一概に言えませんが、もしあなたが安全だとされている避難所に避難するときには、市町村の防災担当課に連絡しておくと避難所の入り口が開けてもらえることが多いようです。

できれば緊急連絡先にお住まいの市町村役場の防災担当課の電話番号を書き加えておいてください。

ちなみに、レベル4になると災害対応でてんてこまいになりますので、電話はまず通じません。同じ現象は消防でも警察でも起きますので、逃げ遅れたら行政機関に連絡して助けてもらうという発想は捨てた方がいいです。

早めに行動を開始して、空振りでも怒らない。100回逃げて何も無くてもいいんです。逃げるのはあくまでもあなたの命を守るため。面倒くさいとか、今まで起きなかったからといった感覚的な逃げない理由を探さないでください。

そういえば避難する場所についてですが、現在は新型コロナウイルスのことがあって大規模な避難所でも収容人員を押さえる方針が採られています。

避難所はあくまでも行き場のない人に利用してもらい、つてや経済力のある人は知り合いのいる高台のおうちやホテルなどの宿泊施設を使うようにして3密を避けるようにしてください。

また、自然災害は一度に一つしか起きないという保証はありません。

一度に複数の災害が起きるかもしれないと考えて、それでも安全な場所を確認し、早めに避難行動を開始するようにしてください。

水平避難と垂直避難

九州の方では大雨に見舞われて大きな災害が起きました。被災された方にはこころからお見舞い申し上げます。ただ、現在梅雨前線がまだまだ暴れそうな予報も出ているので引き続き注意が必要です。被災地を含めて、どうぞ警戒を続けていただきたいと思います。

そこで今回は改めて水平避難と垂直避難について確認をしておきたいと思っています。本来は、水に浸からないような場所に住まいを求めるのが一番なのですが、普段の生活を考えるとそうも言っていられません。

そのため、気象情報には敏感になっておくことが必要です。

1.水平避難

水平避難は屋外避難を行う場合の基本的な避難です。

できうる限り安全な場所へ移動が安全にできる間に避難して、災害が起きている間はそこで身を守ること。

例えば大雨とそれによる水害であれば、大雨警報が出た段階で水害が起きても水に浸からない、そして山が崩れたりしない安全な場所に避難してしまえば、仮に家が水没してもあなたの命を守ることができます。

極端な話、被害が起きない地域、例えば海外などに移動して災害をやり過ごすという方法もあるのです。

一番安全な方法ですが、移動中に被災してしまう場合もあるので、確実に安全が確保されている状態、最悪でも災害発生前には移動を完了しておく必要があります。

2.垂直避難

それを超えると流されていくことになるのであくまでも緊急避難として考える。

垂直避難は屋内避難の場合が殆どになると思います。

何らかの事情で水平避難ができない状態の人や、タイミングを逃して逃げ遅れた人などが、迫り来る水から逃げるため、水に襲われないであろう上層階に避難することを言います。

この場合、避難できるのは自宅の屋根の上までになるので、それ以上水に浸かると流されてしまいます。そのため、垂直避難をすることがあらかじめわかっているのであれば、より高い位置に避難できるような準備を整えておいた方がよさそうです。

少し前までの水害では、せいぜい数メートル浸かるといった感じでしたが、ここ最近は地球温暖化の影響があるのか、短い時間で極端な雨が降る場合が非常に増えています。

地元のお年寄り達がよく言う「過去にはここは浸からなかった」は通用しない状況になっているのです。

幸い、最近は気象情報がかなり充実してきています。気象庁発表を待たなくても、雨雲レーダーやアメダス、河川水位情報など、自分で判断できる情報がいろいろと公開されています。

それらの情報を使って、ことが起きる前に安全な場所へ避難を完了しておくようにしてください。

また、もし行政の指定する避難所や避難場所に移動するのであれば、その避難所が安全であるかどうか、そして避難所と避難場所の違いについても理解しておいてください。

最後に、あなたの命を守るのはあなたしかいないことを忘れないでくださいね。